Hochwasserschutz im Walgau: Finanzierung bremst den Zeitplan

Mit Rückhaltebecken, Dämmen und Aufweitungen der Ill soll der Walgau zwischen Frastanz und Nenzing besser vor Hochwasser geschützt werden. Weil das Geld fehlt, werden die Bauarbeiten später starten und länger dauern.

Das Hochwasserschutzprojekt entlang der Ill zwischen Frastanz und Schlins nimmt nach jahrelangen Verzögerungen eine entscheidende Hürde. Am 24. September 2025 fand in Schlins die mündliche Verhandlung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung statt. Dabei wurden die Fachgutachten vorgestellt, Stellungnahmen verlesen und Projektänderungen erläutert. Aus den Unterlagen geht hervor, dass das Vorhaben teurer und aufwendiger wird als bisher angenommen, zugleich aber von allen Standortgemeinden ausdrücklich unterstützt wird.

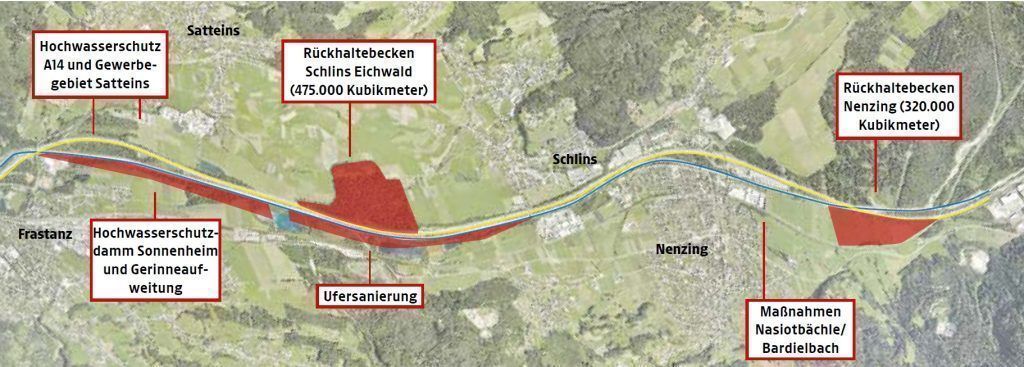

Das Projekt zielt darauf ab, Siedlungsgebiete im Walgau zwischen Frastanz und Nenzing vor einem hundertjährlichen Hochwasser zu schützen. Vorgesehen sind zwei große Rückhaltebecken in Schlins und Nenzing, Gerinneaufweitungen der Ill, neue Schutzdämme in Frastanz und Satteins, technische Objektschutzmaßnahmen sowie ökologische Begleitprojekte. Damit soll sich ein Szenario wie bei den Hochwasserereignissen von 1999 und 2005 nicht wiederholen, als die Tallagen großflächig überflutet wurden.

Geschätzte Kosten: 67,4 Millionen Euro

Die nun vorgelegten Unterlagen zeigen eine deutliche Kostensteigerung. Statt der bisher genannten 40,5 Millionen Euro werden die Gesamtkosten mit 67,4 Millionen Euro brutto beziffert. Laut Wolfgang Errath, Geschäftsführer des Wasserverbands Ill-Walgau, beruht die Erhöhung vor allem darauf, „dass der letzte Stand noch auf der Preisbasis 2020 ohne Indexierung berechnet wurde“. Die aktuellen Werte seien nun hochindexiert und spiegelten die Baupreisentwicklung der vergangenen Jahre wider.

Die Finanzierung soll im Verhältnis von etwa 40 bis 50 Prozent durch den Bund, rund 40 Prozent durch das Land Vorarlberg und zu 10 bis 20 Prozent durch die Mitglieder des Wasserverbandes erfolgen.

Auch der Zeitplan wurde angepasst. Der Baubeginn ist nicht mehr vor 2027 oder 2028 vorgesehen, die Bauzeit wird laut Niederschrift mit rund elf Jahren angegeben. Ursprünglich war eine Fertigstellung bis 2031 oder 2032 geplant – das bedeutet eine Verlängerung um etwa fünf bis sechs Jahre. „Wir könnten auch doppelt so schnell bauen, dann bräuchten wir aber 100 Prozent mehr Fördermittel pro Jahr“, sagt Errath. Da Land und Bund bekanntermaßen knapp bei Kasse sind und an allen Ecken und Enden sparen angesagt ist, werden die Bauetappen nun an die möglichen Finanzierungstranchen angepasst.

Errath rechnet mit einem Bescheid im Jänner oder Februar des nächsten Jahres. Die Kommission, die über die Fördermittel des Bundes entscheidet, tagt zweimal jährlich. „Ich gehe davon aus, dass Ende 2026 feststeht, wie viel Geld der Bund tatsächlich zuschießt“, so Errath.

hartinger

Erheblicher Eingriff

Besonders umfangreich sind die Eingriffe in die Auwaldgebiete. Laut Fachgutachten werden 14,51 Hektar Wald dauerhaft und 1,88 Hektar temporär gerodet. Die betroffenen Flächen liegen in den Gemeinden Schlins, Nenzing, Satteins und Frastanz. In Schlins, wo das Rückhaltebecken errichtet wird, fallen mit rund 6,3 Hektar die größten dauerhaften Rodungen an. In Nenzing sind es 3,8 Hektar, in Satteins 2,1 und in Frastanz 2,3 Hektar.

Die Fachbereiche Forst, Naturschutz und Landschaftsbild stufen die Eingriffe als erheblich ein, vor allem wegen des Verlusts wertvoller Auwaldflächen, die im Talboden zu den selten gewordenen Waldtypen zählen. Besonders im Bereich des Schlinser Eichwaldes wird der Wald durch den geplanten Damm an mehreren Seiten geöffnet, wodurch neue Waldränder entstehen und sich das Innenklima des Bestandes verändert.

Das Gebiet ist zudem Lebensraum mehrerer geschützter Vogelarten. Der Schwarzmilan brütet im Bereich des Schlinser Eichwaldes und nutzt die Uferabschnitte bis Satteins als Jagdraum. Auch der Graureiher hat seine Brutkolonien in Gebieten, die beide teilweise von den Baumaßnahmen betroffen sind. Für den Schwarzmilan wurde im Zuge des Verfahrens ein eigenes Brutplatzkonzept ausgearbeitet, um geeignete Ersatzstandorte zu sichern. Auch der Grünspecht wurde als charakteristische Art der verbleibenden Auwaldränder dokumentiert.

Zur Kompensation der umfangreichen Rodungen sind Ersatzaufforstungen, die Förderung standortgerechter Laubmischwälder und eine Kompensationszahlung in Höhe von 319.312 Euro vorgesehen. Die im Projekt enthaltenen ökologischen Maßnahmen, darunter die Umwandlung von Fichtenbeständen in Mischwälder, sollen die negativen Folgen langfristig mindern.

Umweltverträglich

Die zusammenfassende Bewertung des Projekts kommt insgesamt zu einem positiven Ergebnis. Die Fachleute bescheinigen dem Vorhaben weitgehende Umweltverträglichkeit, auch wenn es durch die Rodungen zu spürbaren Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild kommt. Positiv bewertet werden natürlich der Hochwasserschutz selbst, die langfristigen Verbesserungen für die Fischfauna, die ökologische Aufwertung der Illufer sowie die Wiederherstellung der natürlichen Überflutungsdynamik in den Auwäldern.

Bürgermeister fordern rasche Umsetzung

In der mündlichen Verhandlung bekräftigten die Vertreter der betroffenen Gemeinden die Notwendigkeit des Projekts. Bürgermeister Walter Gohm erinnerte an die lange, 17 Jahre dauernde Planungsphase mit mehreren Änderungen und sprach sich dafür aus, dass das Projekt nun im Sinne der Bevölkerung rasch umgesetzt wird. Auch Satteins, Nenzing und Schlins unterstützen das Vorhaben. In der Stellungnahme der Gemeinde Satteins wird hervorgehoben, dass der Hochwasserschutz für Bevölkerung und Betriebe von „erheblicher Bedeutung“ sei.

Schwere Geburt

Das Hochwasserschutzprojekt wird seit vielen Jahren vorbereitet. Erste Varianten wurden 2008 entwickelt, ein Einreichprojekt 2014 erstellt. Dieses wurde allerdings vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben, weil die Landesregierung damals keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgeschrieben hatte. Das Gericht stellte jedoch fest, dass eine UVP im vereinfachten Verfahren erforderlich ist, wodurch das Projekt vollständig neu aufgesetzt werden musste.