Eine Bühnensensation jagt die nächste

Das Bühnenspektakel ist seit Jahren Aushängeschild des Spiels am See.

Alfred Wopmann entwickelte als Intendant der Bregenzer Festspiele die „Bregenzer Dramaturgie“, welche die Spiele in publikumswirksame Inszenierungen auf der Seebühne, und Raritäten im Festspielhaus aufteilt. Damit legte er den Startschuss für die richtig großen Bühnensensationen auf dem See. „Die Zauberflöte“ 1985/86 sei der Aufbruch in eine neue Ära gewesen, sagt Susanna Boehm. „Von da an gab es künstlerisch kein Halten mehr“. Seit über 30 Jahren arbeitet Boehm bei der Ausstattung der Seebühne, seit 2017 leitet sie die Abteilung. Schon vor ihrem Antritt sei sie immer wieder mit dem Rad daran vorbeigefahren. Dass die weltweit größte Seebühne einmal ihr Arbeitsplatz sein wird, war für sie damals unvorstellbar, wie sie im Gespräch erklärt. Auf Anregung einer Bekannten habe sie sich beworben und wurde zuerst jene Assistentin der Ausstattungsleitung, die für die Seebühne zuständig ist.

Ein bedeutendes Bühnenbild für Boehm persönlich ist ihr erster Auftrag – „Der fliegende Holländer“ 1989/90, die erste Inszenierung von David Pountney mit dem Bühnenbildner Stefanos Lazaridis auf dem See. Lazaridis galt als schwieriger Typ. „Aber wir konnten, warum auch immer, gut miteinander“, erinnert sich Boehm zurück. Bei den Festspielen war man froh darüber, und nach drei Lazaridis-Bühnenaufträgen auf dem See habe die gebürtige Münchnerin schon quasi „zur Einrichtung dazugehört“.

Eines der ersten Bühnenbilder, das bei einem breiten Publikum einen richtigen „Wow-Effekt“ erzielte, war „Nabucco“ 1993/94 (Pountney/Lazaridis), meint die Ausstattungleiterin. Im geschlossenen Zustand wirkte das Objekt wie ein schwarzer Block auf dem See, seitlich davon lagen Schiffswracks. Der Block konnte hochklappen, und eine große weiße Wand, ähnlich der Klagemauer, fuhr hoch. An der Wand hingen Statisten als Israeli. Als die Mauer wieder herunterklappte, sei gleichzeitig eine babylonische Wand aufgeklappt, erklärt Boehm. Nabucco stand davor und hat gesungen. Und dann gab es ja noch den eingezäunten Gefangenenchor an der Ufermauer nahe der Tribüne, der nicht nur in einer legendären Aufführung in strömendem Regen für emotionale Momente sorgte. „Da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut“, sagt die Ausstatterin.

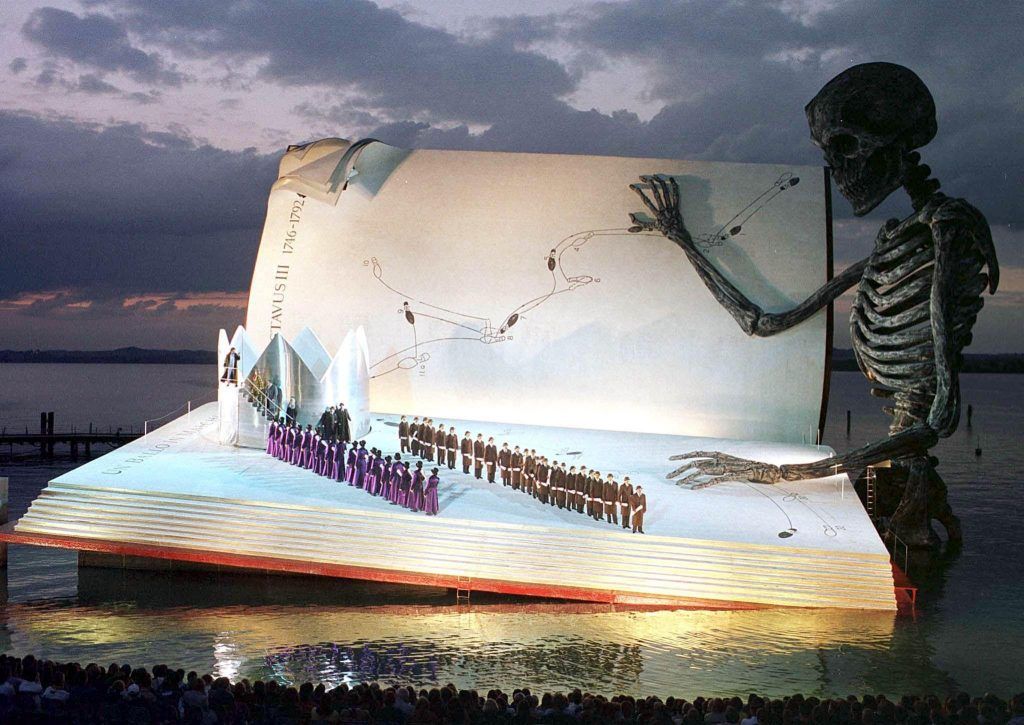

Auge statt Skelett

Ein Bühnenbild hat sich besonders in das Gedächtnis der Menschen, nicht nur aus der Region, eingebrannt. Das Skelett aus „Ein Maskenball“ 1999/2000 wurde weltweit zur Ikone der Festspiele, für die Inszenierung und Ausstattung zeichneten Richard Jones und Antony McDonald verantwortlich. „Egal wo du Leute triffst, die etwas von den Bregenzer Festspielen wissen, ob in Japan oder Amerika, heißt es gleich: Ah, das Skelett!“, sagt Boehm. Dabei sei es nicht einfach gewesen, dem überdimensionalen Objekt den richtigen „Look“ zu verpassen, damit es nicht zu unappetitlich und furchterregend aussehe. Schließlich entschied man sich für eine dunklere Färbung und eine Oberfläche wie eine dünne Haut – eine Mischung aus Mumie und Skelett also, erklärt die Ausstattungsleiterin.

Als die „James Bond“-Macher sich an die Festspiele wandten, um Szenen von „Ein Quantum Trost“ auf der Seebühne zu drehen, wollten auch sie das Skelett als Kulisse. „Da mussten wir ihnen sagen, das liegt längst begraben“, so Boehm schmunzelnd. Nicht weniger spektakulär war aber das „Tosca“-Bühnenbild mit dem riesigen Auge, das nach den Dreharbeiten 2008 schließlich in den Film kam. Wenn möglich, werden die Materialien des Bühnenbilds nach dem Gebrauch recycelt oder weiterverkauft, erklärt Boehm.

Virtual Reality

Auch Es Devlins „Carmen“-Kulisse hatte für Boehm ihren Reiz, die Idee mit der gefrorenen Geste der in die Luft geworfenen Karten sei sehr gut gewesen. Philipp Stölzl hat aber „noch eins draufgelegt“, indem er ein lebendiges Bühnenbild entwarf. „Wir alle haben unseren ,Pepi‘ sehr lieb gewonnen“, sagt Boehm – die riesige Puppe wurde intern nach dem Komponisten „Giuseppe“ getauft. Mit Wehmut blickt sie dem Tag entgegen, wenn „Pepi“ auseinandergebaut wird.

Trotz der Naturgewalt auf dem See und den gewagten Aktionen auf der Bühne sei noch kaum etwas schwerwiegend schiefgegangen – außer bei der „Zauberflöte“ 2013/14, als trotz regelmäßiger Kontrollen die Gondel entgleiste und die Insassen im Wasser landeten. Zum Glück gab es keine Verletzten, und die gekenterte Sängerin sang 20 Minuten später die Arie „Königin der Nacht“, wie sich die Ausstattungsleiterin erinnert.

An viele weitere Bühnen-Sensationen erinnert sich Boehm, etwa an „Aida“ 2009/10 mit den großen blauen Füßen. Dass die Folgeproduktion „André Chénier“ floppte, kann auch sie nicht verstehen, auch dieses Bühnenbild hätte viel gekonnt. Dieses sei das erste gewesen, das mit einem 3D-Modell geplant wurde. Das nächste Bühnenbild für „Madame Butterfly“ werde zudem übrigens mit der Virtual-Reality-Technik geplant. Wie das ausschauen wird, sagt sie aber nicht: „Schön und anders als dieses Jahr“, sagt Boehm. Abwechslung muss nämlich auch sein.