Lernen, Politik und Raum im Zusammenspiel

„Bildungsschock. Lernen, Politik und Architektur in den 1960er und 1970er Jahren“ heißt die neue Ausstellung im vai.

Es ist keine reine Architekturausstellung, die derzeit im Vorarlberger Architektur Institut (vai) in Dornbirn zu sehen ist. Vielmehr ist sie Ausdruck einer gesellschaftspolitischen Debatte zur Bildung, die bis in die Gegenwart reicht – wenngleich der Fokus auf den 1960er- und 1970er-Jahren liegt.

Die in Berlin für das Haus der Kulturen der Welt von Tom Holert kuratierte Schau wurde von vai-Kurator Clemens Quirin für das vai adaptiert. Sie zeigt die „transformative Kraft der Bildungspolitik“, wie es vai-Direktorin Verena Konrad formuliert, unter dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen. „Der Architekturbegriff ist sehr weit gefasst“, so Kurator Holert.

Welchen Einfluss nehmen Raumkonzepte auf den pädagogischen Inhalt, wie wirken sich politische Entscheidungen auf (den Bau von) Bildungsstätten aus, sind nur einige der Fragen, denen man sich in der Ausstellung „Bildungsschock“ zu nähern versucht. Formal sind drei Ebenen vorhanden: Von der Wand hängende Fahnen, die eine Übersicht über die Themen geben, kurze weiterführende Texte auf dem Boden und letztlich Objekte, Bilder und Videos an den Wänden.

“Sputnik-Schock”

Der Titel der Ausstellung, „Bildungsschock“, bezieht sich auf den „Sputnik-Schock“, jene Reaktionen der westlichen Welt, als 1957 ein sowjetischer Satellit erstmals die Erde umkreiste. Für den Westen ging es nun darum, in dieser Systemkonkurrenz die „Fortschrittslücke“ zu schließen. Das ging auch mit großen Investitionen im Bildungsbereich inklusive Bauten einher, erläutert Holert. Allerdings nimmt der Ausstellungstitel nicht nur an diesem realen Ereignis Anklang, sondern ist auch Ausdruck der Erschütterungen, denen die Bildung im Laufe der Jahrzehnte ausgesetzt war.

Als ein Ergebnis des „Sputnik-Schocks“ tendierten Staaten mit sozialdemokratischen Regierungen in der Folge auch dazu, sozialen Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen. Bald wurden aber auch Vorwürfe laut, dass es bei diesem Bildungseifer rein um einen ökonomischen Aspekt gehe – Stichwort Humankapital –, was zu einer konfliktreichen Zuspitzung führte, so der Kurator.

In der Ausstellung, die mit Fallstudien arbeitet, liegt der Blick aber nicht nur auf der sogenannten westlichen Welt, sondern es wurde versucht, eine globale Perspektive zu entwickeln. So sind etwa auch Modelle aus Indien, Brasilien, Kuba und einigen anderen Ländern miteinbezogen.

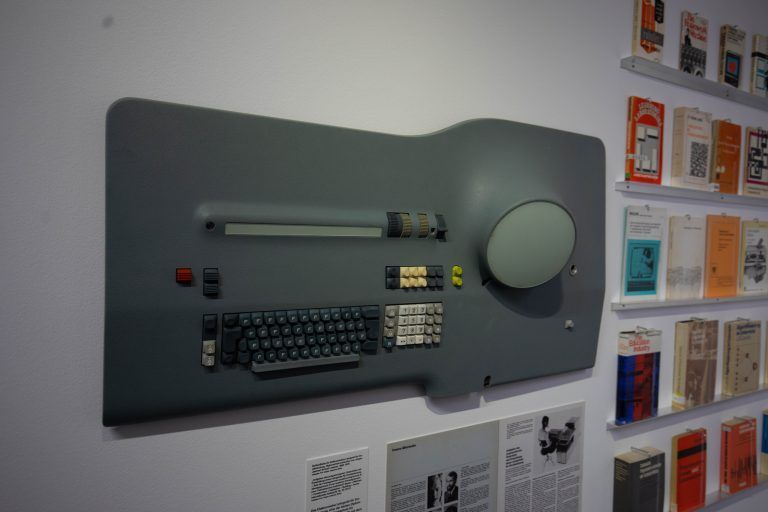

Ein Teil der Wände ist mit Büchern bestückt. „Bücher und Zeitschriften sind entscheidend, um sich über Denken in einer Epoche zu informieren“, ist Holert überzeugt. Bei den Videos handelt es sich häufig um künstlerische Arbeiten, die direkt für die Ausstellung entstanden sind. Zu sehen ist aber etwa auch der Prototyp eines Lernmöbels aus den Jahren 1969/70 mit einer einer Computertastatur ähnlichen Form mit kleinem Bildschirm. Realisiert wurde es nie. Auch damals wurde schon darüber debattiert, ob räumliche Präsenz notwendig ist oder Bildung auch ohne direkte Anwesenheit erfolgen könne, erklärt der Kurator. Eine Debatte, die dann allerdings wieder im Sand verlief und erst mit der Corona-Pandemie zur Realität wurde.

Die Schau behandelt aber auch Themen wie „Sonderschule“. Migration von Arbeitskräften oder Segregation etwa in den USA. Wer hat Zugang zu welcher Form von Bildung, sei eine Frage, die auch stark räumlich zu denken sei, sagt Holert. Und das beginne schon mit der Auswahl eines Bauplatzes. Schon der Platz und dessen Umfeld weisen darauf hin, was für eine Idee von Bildung dahinterstecke.

Zu sehen ist in der Schau aber auch Architektur. Fototafeln von zahlreichen Bildungsbauten aus verschiedenen Ländern an den Wänden geben einen Einblick in die Verschiedenheiten. Gezeigt wird aber etwa eine brasilianische Schule aus den frühen 1960er-Jahren, die in einer offenen Dachkonstruktion aus Kokospalmen eingerichtet war, oder ein kubanisches Modell, wo die Schule mit der Arbeit auf den Plantagen verbunden war.

Für den Besuch der Ausstellung sollte man ein wenig Zeit mitbringen: Es gibt viel zu sehen und zu lesen. Lohnenswert ist es auf jeden Fall. Und dass Bildung und deren Räume äußerst aktuelle und vor allem wichtige Themen sind, die uns noch lange begleiten wird, steht wohl außer Frage. Immerhin geht es dabei um nicht weniger als die Zukunft unserer Gesellschaft.

Bis 25. Juni. Dienstag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr, Samstag, 11 bis 15 Uhr. Informationen: www.v-a-i.at