Was darf der Westen im Ukraine-Krieg?

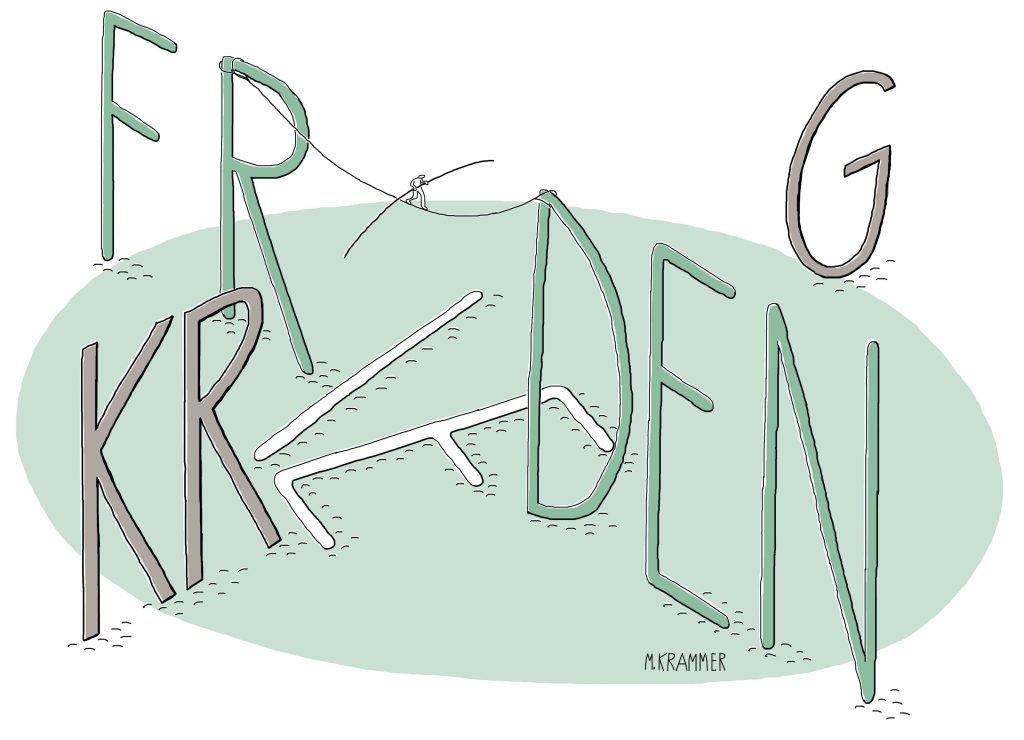

Im Ukraine-Krieg steht der Westen vor einer schwierigen Balance.

Noch vor Kurzem herrschte gedämpfter Optimismus. Das Jahr 2023, hieß es, werde bei gleichbleibend entschlossener Gegenwehr des Davids Ukraine gegen den russischen Goliath das Jahr der Diplomatie werden. Es würde zwar nicht zu direkten Verhandlungen zwischen dem Präsidenten der Ukraine und dem Diktator Russlands kommen. Doch immerhin wurden schon die Namen von Mittelsmännern genannt, um einen Waffenstillstand zur weiteren Abklärung einer Friedenslage auszuhandeln. Vom Generalsekretär der UNO war die Rede bis hin zum türkischen Ministerpräsidenten. Aber die optimistischen Stimmen schwiegen bald wieder.

Nun hat der einflussreiche deutsche Sozialphilosoph Jürgen Habermas in der “Süddeutschen Zeitung” erneut ein dringliches Plädoyer für Verhandlungen gehalten: “Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren! Mir geht es um den vorbeugenden Charakter von rechtzeitigen Verhandlungen, die verhindern, dass ein langer Krieg noch mehr Menschenleben und Zerstörungen fordert und uns am Ende vor eine ausweglose Wahl stellt: entweder aktiv in den Krieg einzugreifen oder, um nicht den Ersten Weltkrieg unter nuklear bewaffneten Mächten auszulösen, die Ukraine ihrem Schicksal zu überlassen.” Kaum war der Artikel erschienen, liefen die elektronischen Plattformen heiß, eine Sturzflut an Angriffen ergoss sich über den Friedensmahner. Von “Kriegsschuldstolz” und “Antiamerikanismus” war im harmlosesten Fall die Rede. Wir leben in seltsamen Zeiten.

Deutschland hat sich nach langem Zögern – und musste sich dafür kritisieren lassen – entschlossen, schwere Kampfpanzer zu liefern. Einige Staaten überlegen die Anlieferung von Kampfflugzeugen. Zugleich lehnt der Westen eine direkte Beteiligung an den Kriegshandlungen strikt ab: Eine personelle Hilfestellung des Militärs, so heißt es, finde unter keinen Umständen statt, während das russische “Narrativ” immer wieder die Gefahr beschwört, welche vom expansionistischen Westen für die russische Souveränität ausgehe.

Diese Souveränität wurde von den Ideologen des Kremls von vornherein als die einer kulturellen Großmacht gedeutet, welcher von schwachen eigenen Führern in der jüngeren Vergangenheit bis zur Selbstaufgabe geschadet worden sei. Unter der Devise einer Sicherung des Weltfriedens wurde abgerüstet. Dabei kam es – so das Dogma der altkommunistischen Fraktion – den westlichen Vormachtgelüsten durchaus entgegen, wenn Gebiete, die einst fraglos unter russischer Oberherrschaft standen und sich zur Arbeiterstaatsideologie bekannten, den Verlockungen des Westens erlagen und sich von ihren Wurzeln entfernten.

Nun liefert der Westen vermehrt hocheffizientes Kriegsgerät in die Ukraine. Dass die gelieferten Panzer und, eventuell, Kampfjets ausschließlich von ukrainischem Personal bedient werden, wird in der russischen Kriegspropaganda zur Nebensache, die Rede von der illegitimen Einmischung hingegen zur Standardfigur. Die düstere Klage aus dem Kreml und seinem fanatischen Hinterland, wonach eine globale kriegerische Konfrontation der verkommenen Welt des Westens mit der russischen Kultur unvermeidlich sei, fällt unter Kriegsrhetorik. Aber der Einsatz von Waffen, die eine immer größere Zerstörungskraft aufweisen, formt nach einem Jahr die bittere Kriegsrealität.

Hinzu tritt die Drohung mit der Atombombe. Man braucht diese Drohung nicht ernst zu nehmen – sie ist trotzdem ein Signal, den Kriegserfolg auf keinen Fall der Ukraine zu überlassen. Es sind nicht nur Paranoiker, die von einem Endkampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen schwadronieren, obgleich niemand genau definieren kann, worin das Kollektivgute gegenüber dem Bösen besteht. Eine unverrückbare Linie bildet jedenfalls das Völkerrecht, mögen die großen Nationen, welche direkt oder indirekt am Konflikt beteiligt sind, auch nicht beanspruchen dürfen, moralisch unbefleckt zu sein. Das macht die Gesprächssituation keineswegs leichter, sollte aber das Gewissen der Welt schärfen.

Doch die ethische Frage, die zu stellen bleibt, lautet: Welche Schritte definieren die Aufgabe des Westens in seiner Beistandspflicht gegenüber der Ukraine? Und die Mindestantwort lautet: Alle Staaten, die das Völker- und Menschenrecht ernst nehmen, haben die Pflicht, einschlägige Verstöße mit jenen Mitteln zu sanktionieren und zu bekämpfen, die – gemessen am Elend der Betroffenen – als geboten und humanitär zulässig erscheinen.

Freilich, ebenso wie die Wahl der Mittel von den Absichten des Aggressors bestimmt wird – viele Kommentatoren sehen eine russische Großoffensive in naher Zukunft, andere spekulieren über den Zerfall der Diktatur Putins –, müssen auch die umlaufende Meinung und verbreitete Stimmung im Westen beachtet werden. Parteiungen und Zwist sind bekanntlich die Geschwister der Zeit. Wurde Wolodymyr Selenskyj bald nach Kriegsbeginn aufgrund seiner entschlossen patriotischen Haltung als Held verehrt, so werden nun kritische Stimmen lauter. Diese weisen auf die korrupten Kriegsgewinnler im Umkreis des ukrainischen Präsidenten hin.

Selenskyj mag sich entschlossen gegen bekannt gewordene Fälle der Kriegsbereicherung wehren, die öffentlichen Sympathien im Westen schwanken zusehends. Bestürzung und Ermüdung treten gemeinsam auf. Es wird immer öfter bezweifelt, ob es gerechtfertigt sei, dem ukrainischen Volk jedes Opfer abzuverlangen: Weitreichende Zerstörung des Landes, grassierende Armut, Obdachlosigkeit, Millionen Flüchtlinge, deren freundliche Aufnahme in anderen Ländern rasch abkühlt – das alles schlägt in der moralischen Bewertung zu Buche, nicht zuletzt, als Konsequenz, das Friedensverlangen der schwer geprüften, schwer leidenden Menschen selbst.

Gewiss, es kann keine Pflicht des Überfallenen geben, dem Aggressor von sich aus Friedensverhandlungen anzubieten. Der Westen wiederum darf die bewaffnete Verletzung der territorialen Souveränität eines dem Westen zugewandten Staates nicht tatenlos hinnehmen. Gleichzeitig muss einer Ausweitung und Verschärfung des Krieges entgegengewirkt werden, indem die – der Öffentlichkeit nur vage erkennbaren – Möglichkeiten der Diplomatie genützt werden, soweit solche greifbar sind.

Russland wird sich nicht einfach besiegen lassen, es hat noch immer machtvolle Kampfressourcen und ist darüber hinaus eine Atommacht. Der Westen tut also gut daran, nichts unversucht zu lassen, um die Kremlspitze wieder an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Und die Führung der Ukraine wird respektieren müssen, dass eine Dauerfesselung auf dem Schlachtfeld das eigene Land apokalyptischen Zuständen überantworten würde.

In einer zivilisierten Welt kann niemand ein solches Resultat wollen. Sein Buch „Gewalt“ lässt der Harvard-Psychologe Steven Pinker enden, indem er an die „besseren Engel der menschlichen Natur“, an Liebe, Mitgefühl, Respekt und Gerechtigkeitssinn, appelliert. Ihnen sei es zu danken, dass nach zwei Weltkriegen dem politischen Europa ab 1945 eine „lange Zeit des Friedens“ beschert wurde (mit Ausnahme der Jugoslawienkriege). Diese Diagnose sollte uns unverrückbar als Richtschnur für die Zukunft dienen.

Zum Autor

Peter Strasser, geboren 1950 in Graz, zählt zu den wichtigsten Philosophen und Publizisten des Landes. Er lehrte Philosophie an der Universität Graz. Der Träger des Österreichischen Staatspreises für Publizistik veröffentlichte gut zwei Dutzend Werke.