Von sichtbarer und unsichtbarer Geschichte

Im Rahmen des Projekts „Solidarische Erinnerungskultur“ befasst sich das Dock 20 in Lustenau mit dem Erinnerungsnarrativ von Orten mit Bezug auf die Geschichte des Nationalsozialismus.

In der Gruppenausstellung „Fallende Helden“ mit sieben verschiedenen Positionen ergründet das Dock 20 Erinnerungsorte und Denkmäler, die auf die Geschichte des Nationalsozialismus verweisen. Damit thematisiert die Ausstellung – kuratiert von Anne Zühlke – die kontroversen Debatten im erinnerungspolitischen Spannungsfeld zwischen umstrittenen Denkmälern und auch jenen Orten, an denen die Erinnerung an die vom Nationalsozialismus verfolgten Menschen fehlt. Viele der künstlerischen Arbeiten beruhen auf intensiven Recherchen und machen die heutigen „blinden Flecke“ in der Geschichte anhand von den letzten übriggebliebenen Relikten und Orten wieder sichtbar.

Momente der Trauer

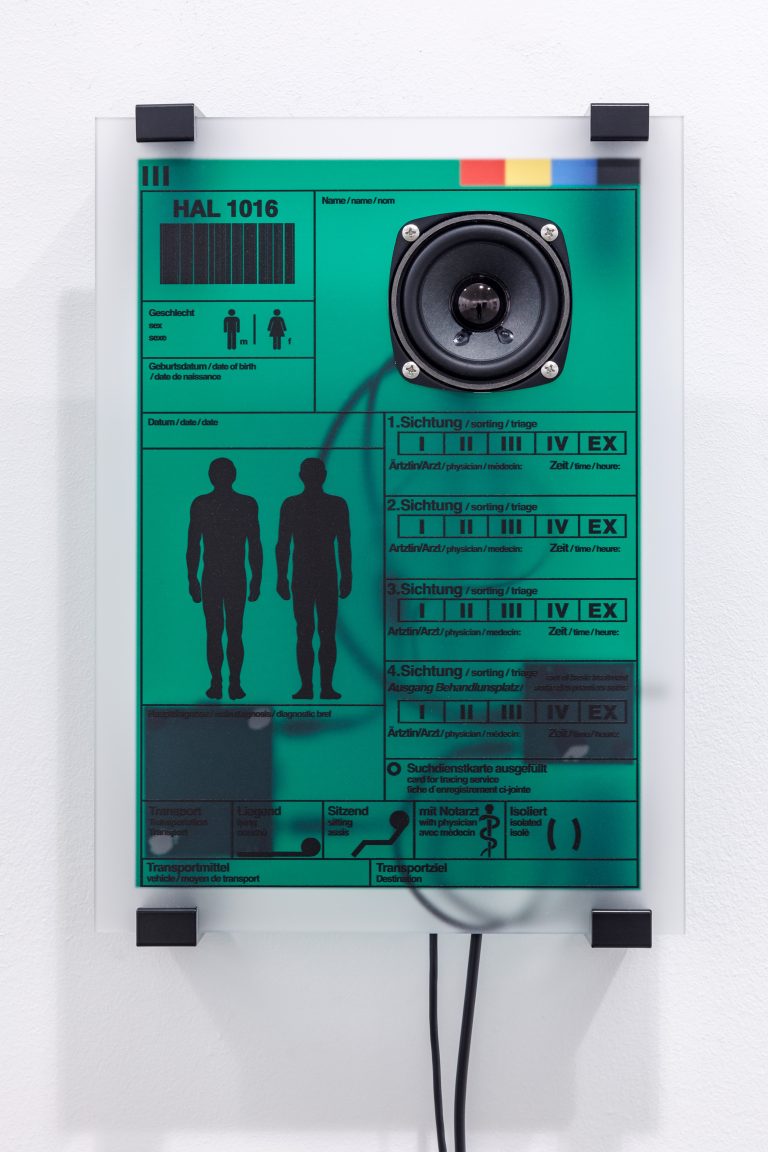

Die aus Denver, Colorado stammende Medienkünstlerin Talya Feldman erinnert in einer Klanginstallation auf den antisemitisch motivierten Anschlag auf eine Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019. Während vor der Synagoge zwei Menschen erschossen wurden, waren im Inneren der Synagoge 50 Personen eingeschlossen. Darunter auch die Künstlerin selbst, die nun in „After Halle“ jene Trauer- und Klagelieder hörbar macht, die am Tag des Anschlags wiederholt gesungen wurden, um „in diesen Momenten der Angst Besonnenheit zu stiften.“ Die verschiedenen Stimmen hat Feldman mit grünen Tafeln verknüpft, die visuell das Verfahren der Triage symbolisieren, das bei Anschlägen mit vielen Verletzten oft zum Thema werde.

Gegenüber hängen Fotografien von Heinz Reis an der Todesstelle seines Sohnes Bernd in der Nenzinger Au. Die dokumentarischen Bilder des Tatorts, die ursprünglich zu Recherchezwecken angefertigt wurden, „halten einen Moment des Traumas und der Erinnerung fest.“ Heinz Reis hat den Ort, an dem am 21. Mai 2016 sein Sohn und eine weitere Person durch Schüsse von einem Täter mit nazistischer Ideologie getötet wurden, mit Blumen und Kerzen zur Gedenkstätte gemacht. Die Künstlerin Sarah Schlatter will mit der Arbeit der Wahrnehmung und Kontextualisierung von Zeitgeschichte nachspüren.

Wahrnehmung

An den Wänden hängen Rosa Andrascheks Frottagen, die mit der abgezeichneten Struktur an die Mauern genau der Häuser erinnern, in denen in Wien und Vorarlberg Menschen im Zuge der NS-Arbeitspolitik zur Zwangsarbeit untergebracht wurden. Nach Vorarlberg seien vor allem Frauen aus der Ukraine und Polen verschleppt und zum Arbeiten gezwungen worden. Damit soll sichtbar gemacht werden, was sich früher an Orten zugetragen hat, die mittlerweile zu Wohnhäusern, Schulen und Supermärkte geworden sind.

In der Ausstellung vertreten ist auch das Künstlerkollektiv „Schandwache“, das sich in einer Videoarbeit kritisch mit dem Umgang und der Wahrnehmung der Statue des ehemaligen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger beschäftigen. Seit Unbekannte im Frühjahr 2020 das Denkmal mit dem Schriftzug „Schande“ versehen hatten, geriet die wegen Luegers ausgeprägten Antisemitismus umstrittene Statue in den Fokus der Proteste.

In Abgüssen präsentieren Schandwache Teile des Denkmals in Farbe, um auf diese Weise symbolisch die Graffiti vor der Entfernung zu bewahren – das Kollektiv fordert eine radikale Umgestaltung des Ehrenmals und sind mit dem aktuellen Plan zur Umgestaltung nicht glücklich: „Nach einem langen und intransparenten Wettbewerbsverfahren wurde entschieden, die Statue um 3,5° zu neigen und das Denkmal sprichwörtlich aus der Schusslinie zu nehmen, während seine historische Ambivalenz als auch sein physischer Ort unangetastet bleiben“, beschreibt das Kollektiv zur Ausstellung.

Erinnerung in Filmen

Teil der Ausstellung sind auch drei Filme. Zum einen der Dokumentarfilm von Karin Berger, in dem der KZ-Überlebende Karl Stojka 1997 auf der Quellenstraße in Wien Favoriten sich an seine Kindheit auf der „Wankostättn“ erinnert – ein Lagerplatz, wo seine Roma-Familie mit der Community noch in Wohnwägen lebte. Die glücklichen Momente und die als positiv erlebte Zeit in Wien bricht mit der Unbegreiflichkeit des plötzlichen Verschwindens der ganzen Gemeinschaft 1941. Karin Bergers Film „Wankostättn“ erhält bei der Diagonale 23 den Preis für den besten Kurzdokumentarfilm.

Stefania Smolkina hat im Rahmen ihres „Artist in Residence“-Aufenthaltes vier Wochen einen Film über den sogenannten „Marokkanerstern“ in Feldkirch gemacht. Darin geht sie einem lokalen Teil der Kolonial- und Weltkriegsgeschichte auf den Grund, der trotz des Zeitzeugnisses auf der Felswand überwiegend in Vergessenheit geriet. Der Film zeigt die Spuren der „4e Division Marocaine de Montagne“ anhand von Fotografien, Chroniken und Tagebüchern und thematisiert auch die Besatzungskinder, die fast alle im Februar 1946 auf die Welt kamen.

Mit sanfter Ironie demontiert Stephan Sachs sowohl das Symbol deutscher Größe, als auch den männlichen Hang zur übersteigerten Selbstinszenierung in seinem Film „und sahen was zu machen war“. Der Medienkünstler dokumentiert collagenartig die Wiedererrichtung des Reiterstandbildes von Kaiser Wilhelm I. am deutschen Eck in Koblenz, das in den letzten Kriegstagen „grundlos“ vom Sockel geschossen wurde. Der Film fokussiert sich auf kuriose Ereignisse, die sich während des mehrjährigen Rekonstruktionsprozesses abgespielt haben und verdeutlicht auch die Fragwürdigkeit der Rekonstruktion, mit der damit ein entsprechendes Geschichtsbild restauriert wird.

„Fallende Helden“: Bis 14. Jänner, Dock 20, Lustenau.