Gernot Riedmanns weit gereiste Ahnenfiguren

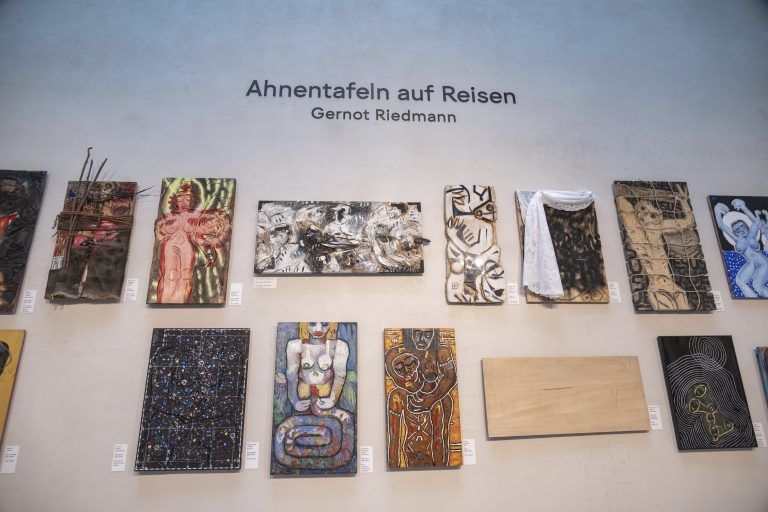

Gernot Riedmann präsentiert im Atrium des Vorarlberg Museum 65 „Ahnentafeln“, die von Künstlerinnen und Künstlern auf der ganzen Welt überarbeitet wurden.

Ahnen, Vorfahren und Herkunftsgeschichte sind die Themen, mit denen sich Gernot Riedmann (Jahrgang 1943) seit Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit in den 1990er-Jahren auseinandersetzt. Besonders fasziniert ist der in Barcelona geborene Lustenauer von der afrikanischen „Stammeskunst“ und der Kunst der indigenen Völker, die er auf seinen Reisen und längeren Auslandsaufenthalten entdeckte. Seither schneidet er mit der Motorsäge religiöse und mythologische Motive ins Holz – in ebenjenes Material, dass auch in Afrika für Skulpturen verwendet wird. Riedmann versteht seine Werke als Hommage an alle Vorfahren, auf denen die moderne Kultur gründet.

Wunderbares Gesamtwerk

Dass er anfing, einige seiner Werke von anderen Künstlern fertigstellen und bearbeiten zu lassen, geschah eher durch die Idee des befreundeten Künstlers Heinz Greissing. Über die Jahre hat Riedmann daraus ein Projekt gemacht und seine Tafeln ohne Vorgabe befreundeten Künstlerkollegen zur Fertigstellung anvertraut. Durch seine vielen Kontakte nach Übersee, sei es ihm leichtgefallen, Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt zu finden, die bereit waren, eine seiner Ahnentafeln völlig frei (und auch ohne Honorar) zu überarbeiten, beschreibt die Kuratorin Kathrin Dünser. Eigenhändig habe Riedmann beispielsweise 2009 zwei Tafeln nach Brasilien gebracht, wo drei Mitglieder eines Indianerstamms die Figuren bemalten. Ein Künstler aus Benin ist unbekannt geblieben, weil die afrikanische Vermittlerin verstarb, bevor Riedmann den Namen ausfindig machen konnte.

Es sei ein „wunderbares Gesamtwerk“ entstanden, das Zeiten und Räume umspannt, beschreibt Michael Kasper bei der gestrigen Pressekonferenz zur Ausstellung „Gernot Riedmann. Ahnentafeln auf Reisen“, die nun im Atrium des Vorarlberg Museum zu sehen ist. Auf einer auf den Boden projizierten Weltkarte können Besucherinnen und Besucher nachvollziehen, „wo überall diese Ahnentafeln über die Welt gereist sind“, beschreibt Kasper. Bis zu zehn Jahre befanden sich die einzelnen Arbeiten im Ausland, bevor die 65 Werke aus Kuba, der Mongolei, Kolumbien, Japan, Argentinien, Gambia, Indonesien, Mali sowie anderen Ländern wieder in Vorarlberg landeten. Sie verbergen Geschichten von tiefgreifenden Begegnungen und fremden Kulturen.

Neue Perspektiven

Im Dialog mit den Künstlern hat Riedmann somit ganz individuelle Werke geschaffen. Kasper betont dabei die neue Perspektive, in der Kunst nicht nur als individuelle Leistung einer Person verstanden werden könne, sondern „diese Qualität deutlich zu erweitern und zu bereichern, indem man offen ist und anderen Künstlerinnen und Künstlern aus ganz anderen Kontexten anbietet, das eigene Werke zu überarbeiten. „Dass man das zulassen kann, ist etwas unglaublich Bemerkenswertes und im Kunstbetrieb nicht selbstverständlich“, so Kasper.

Thematisch vielschichtig haben sich die Künstlerinnen und Künstler oft von Riedmanns „Ahnen“ gelöst und die vorgefertigten Motive umgewandelt und nach ihren eigenen Überzeugungen und ihrem kreativen Verständnis verändert. Die Bilder bestechen einerseits durch ihre eigenwillige Farbgebung, die Wirkung, die sie aus der Ferne schaffen, oder die besonderen Details, die man erst bei näherer Betrachtung erkennt, wie etwa die kodifizierten graphischen Elemente der Arte Kusiwa – die Wayapi-Indianer im brasilianischen Amazonasgebiet mit Farbstiften als Körperbemalung auf die Rohtafeln zeichneten.

Neu gedacht

Die Künstlerinnen und Künstler haben Riedmanns Ahnenfiguren etwa mit Spitzentischdecke, Glasscheiben oder Waffen überarbeitet und den Werken eine völlig neu Bedeutung gegeben. Mit der Verwendung von Draht oder Metallteilen machen Künstler beispielsweise auf Kriegsopfer und Menschen in aussichtsloser Situation aufmerksam.

Der Vorarlberger Bildhauer Herbert Albrecht hat eine Bronzetafel angebracht, die seinen verunglückten Sohn nach dem Bergunfall zeigt. He Jian Chengs Werk „Häftling“ interpretiert Riedmann als Statement für die künstlerische Freiheit, für die in China immer wieder Menschen verfolgt und inhaftiert werden. Rafet Jonuzi aus dem Kosovo verwandelt die Rohtafel in einen grenzenlosen Raum im All, der in Venezuela lebende Antonio Castillo macht Riedmanns Frauenfigur zum Ursprung der Pflanzenwelt und der schwedische Maler Remus Bo Wilson hat Riedmanns originales „Ahnenpaar“ komplett verschwinden lassen und durch sein eigenes Urbild vom Menschen ersetzt.

Anekdoten der Künstlerinnen und Künstler zu den Werken finden sich in der zur Ausstellung herausgegebenen Publikation, die von Riedmanns Enkel Elias Riedmann gestaltet wurde.