Wenn das Krankenhaus krank macht

Das Vorarlberger Landestheater stellt mit „Schmerzambulanz“ große Fragen gekonnt auf die kleine Bühne. Dabei geben Vorarlberger Pfleger und Ärzte Einblick in ihre Arbeitswelt und was sie von ihnen abverlangt.

Mit der Inszenierung von „Schmerzambulanz“ legt das Vorarlberger Landestheater den Finger in die Wunde eines kranken Systems. Basierend auf der 2023 erschienenen Romanvorlage der Kärntner Autorin Elena Messner, bestach die Uraufführung am Samstag mit physischer Bühnenkunst und dokumentarischer Wucht.

Vorarlberger Ärzte und Krankenpfleger kommen zu Wort

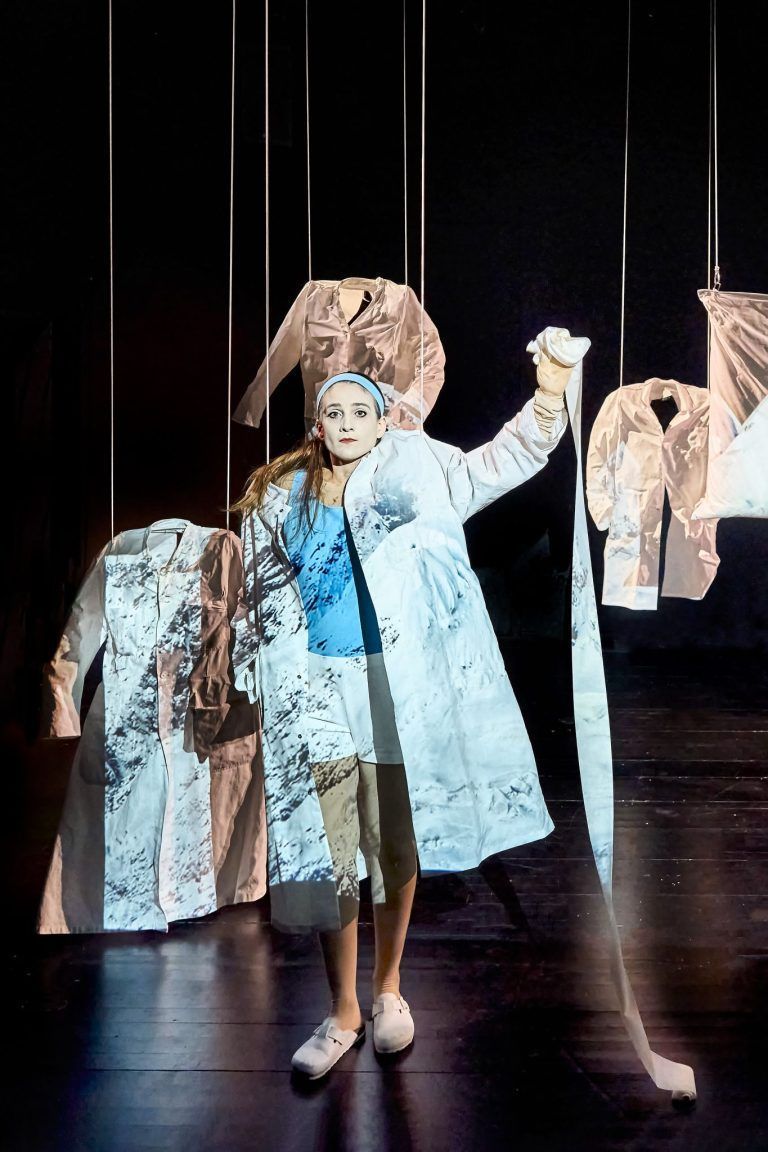

Bevor das eigentliche Schauspiel auf der kleinen Bühne der Box vonstattengeht, setzt die Wirklichkeit den Ton. Denn gleich am Anfang werden Interviewpassagen mit Ärzten und Pflegekräften aus Vorarlberg auf steife Kittel projiziert. Gefragt, woran das Krankenpflegewesen leiden würde, wenn es ein Mensch wäre, diagnostizieren sie Stoffwechselprobleme, Neurologisches und vieles mehr. Doch egal wie weit die Urteile von einander abweichen, an den Missständen zweifelt niemand.

So auch in der Handlung. In deren Mittelpunkt steht der Fall einer älteren Patientin, die am Boden kollabiert aufgefunden wird. Oberärztin Judit Kasparek ist nicht bereit, den Fall als Kollateralschaden abzuschreiben. Doch als sie darauf hin ein Ethik-Konzil einfordert, beginn ein Spießrutenlauf mit ungeahnten Folgen.

Wenn Maria Lisa Huber in die Rolle der Kasparek schlüpft, vergisst man fast, dass es sich um eine Inszenierung handelt. „Ich habe Erfahrung mit der Pflege und kenne die Strukturen. Dabei wurde mir immer gesagt, ich sei zu langsam, ich nehme mir zu viel Zeit für die Menschen. Aber es sind Menschen. Wie mit ihnen umgegangen wird, hat mich wahnsinnig traurig gemacht“, offenbart die Schauspielerin im Gespräch mit der NEUE.

Chefarzt als hadernder Komplize

Herrlich arrogant dagegen Nico Raschner als Chefarzt Tom Trattner. Hinter dessen oberflächlich souveräner Fassade offenbart sich ein überarbeiteter Experte. Mit den unmenschlichen Zuständen ist er als hadernder Komplize verbunden. So trifft er basierend auf Auswertungen Urteile, ohne einen Blick auf die Patientin zu werfen. Auch den Namen der Reinigungskraft, die sie verwundet vorgefunden hat, kennt er nicht.

Auf der Bühne als leitende Pflegerin Tonja und auf der Leinwand als Anästhesistin Asja überzeugt Isabella Campestrini mit einer Verwandlungsgabe, man könnte meinen, es handle sich um zwei grundverschiedene Schauspielerinnen. Ein Wechsel, den Suat Ünaldi gekonnt fortführt. Sei es kollegial in Gestalt des Pflegers Jovo oder als richtender Kommissionsleiter.

Helfen bis zur Selbstzerstörung

Die Videos werden laufend wieder eingespielt. In diesen offenbaren die Mediziner dem Publikum Leidensmomente und freudvolle Höhepunkte ihrer Karriere, bei der sie sich bis in die Selbstzerstörung für das Wohl anderer einsetzten. Dabei erhalten sie mindestens so viel Aufmerksamkeit wie das Schauspiel, das sich gemeinsam zu einer markerschütternden Klage verbindet.

Kittel: Uniform und Zwangsjacke

Wenn das Ensemble in die steifen Kittel schlüpft, offenbart sich ein paradoxes Bild. Auf der einen Seite signalisiert die Uniform Autorität, gleichzeitig wirken sie wie Zwangsjacken. Dadurch verdeutlicht das Set die Mühlen von Verwaltung und Sparzwang, unter deren widrigen Umständen Heilung möglich sein soll.

Laut Huber wurde die Aufführung aus Personalgründen ohne Projektionen einstudiert. Ein Umstand, den man aufgrund der flüssigen Übergänge nicht erahnen würde. So müssen sie sich zwischen Berufsstolz und fremden Vorgaben selbst wie in einer Maschine gefühlt haben, deren Regungen es in engster Teamarbeit zu erahnen gilt.

Dem Ensemble unter Federführung von Regisseurin Viola Köster und Agnes Kitzler (Dramaturgie) ist es gelungen, Bühnenkunst und Dokumentation in ein aufklärerisches Werk zu verschränken. Unverzichtbar dabei die Anteilnahme der Ärzte und Pflegekräfte, die Sarah Misturas messerscharfe Aufnahmen festhalten. Das Vorarlberger Landestheater wird damit seinem Selbstverständnis als Forum für gesellschaftspolitische Fragen gerecht. Nicht zuletzt, weil es die falsche Medizin des Happy End verweigert.