Als 44 Männer illegal ein Denkmal errichteten

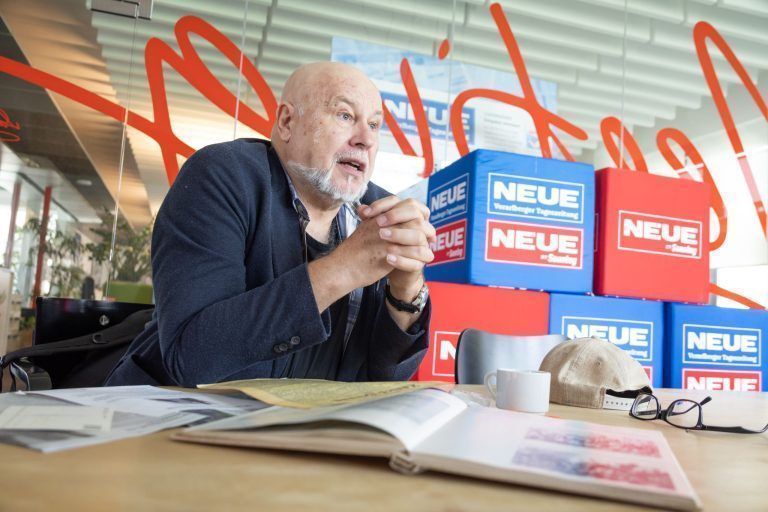

Eine Ausstellung in Schoppernau beleuchtet den Streit um des Denkmals für Franz Michael Felder.

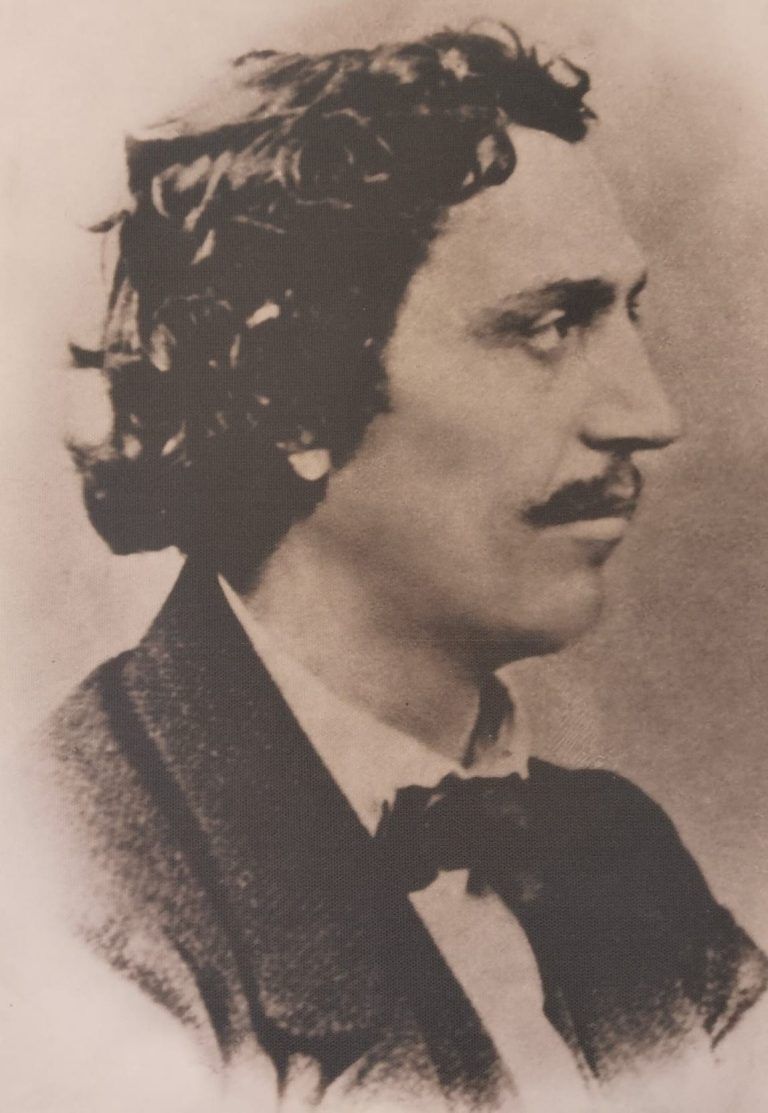

Der Bregenzerwälder Autor, Landwirt und Sozialreformer Franz Michael Felder (1839 – 1869) zählt trotz seiner sozialistischen Gesinnung zu den Säulenheiligen der Vorarlberger Landesgeschichte. Dem war nicht immer so. Daran erinnert die neue Ausstellung des Franz Michael Felder Museums im Kulturzentrum „Heris Säge“, Schoppernau. Die Schau wird diesen Freitag um 19 Uhr eröffnet und trägt den Titel „150 Jahre Felder-Denkmalstreit“.

Besagtes Denkmal steht auf dem Schoppernau Friedhof, ihn unmittelbarer Nähe zur Säge. Laut Felder-Nachfahre und Kurator Burkhard Wüstner wurde es noch Jahrzehnte nach seiner Errichtung regelmäßig von Vandalen beschmiert. Die Anekdote lässt erahnen, wie tief das Dorf gespalten war.

Der Grundstein für diesen Streit wurde in Felders Leben gelegt. Er gründete Genossenschaften, organisierte eine Viehversicherung und eine Käsehandelsgesellschaft. In seinem Haus führte der Bauer eine Bibliothek mit rund 700 Bänden, dazu 13 abonnierte Zeitungen, die er verlieh. Der als Sonderling verschriene, war ein Volksaufklärer. Bildung und soziale Reformen sein Anliegen. Er und seine Anhänger gerieten dadurch in Opposition zu Pfarrer Johann Georg Rüscher und den konservativen Kreisen der Gemeinde.

Unternehmung

Mit dem Ableben Felders fand die von ihm und seinem Schwager Kaspar Moosbrugger (1830-1917) gegründete „Vorarlberg’sche Partei der Gleichberechtigung“ ihr Ende.

Doch noch im selben Jahr initiierte der „Verein der Vorarlberger und Tiroler in Wien“ einen Spendenaufruf. Ihr Ziel: die Errichtung „eines würdigen Denkmals an der Stätte, wo seine Wiege stand; eines Denkmals dem Vorkämpfer für Aufklärung, Bildung und Freiheit.“

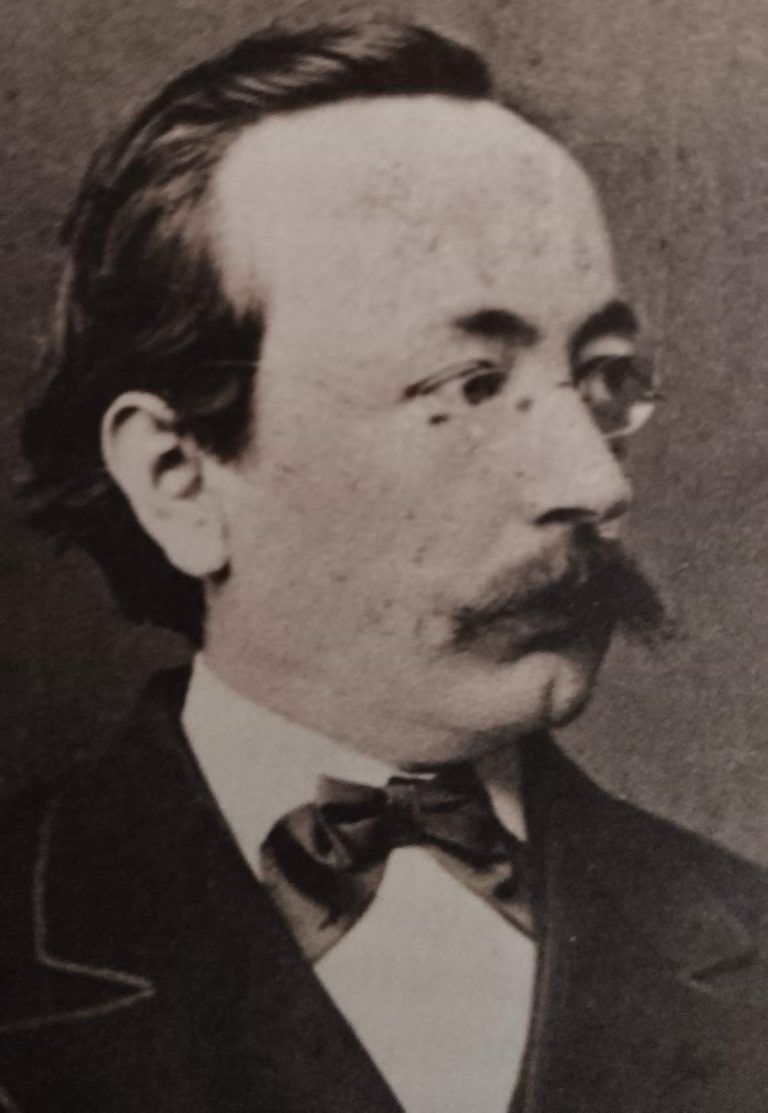

Organisierte wurde der Aufruf durch den aus dem Kleinen Walsertal stammende kaiserliche Rat Engelbert Kessler. Persönlichkeiten wie der Bezauer Rechtsanwalt Anton Fetz oder dem gebürtigen Hohenemser und Wiener Oberkantor Salomon Sulzer unterstützten das Anliegen.

Unterstellungen

So auch Hermann Sander (1840-1919), Lehrer am Feldkircher Gymnasium und Autor der ersten Felder-Biografie. Während „Aus meinem Leben“, die Autobiografie des Schoppernauers, mit dessen Hochzeit endet, gewährt Sanders 1874 erschienenes Werk Einblick in die anhaltende Hetze Pfarrer Rüschers. Er, der Felder als „Freimaurer“ und „Protestanten“ beschimpfte, schmähte die Biografie als „Lügenbuch“. So nimmt es kein Wunder, dass er im April desselben Jahres eine Bitte, das Denkmal auf dem Friedhof zu errichten, ablehnte. Felders Anhänger ließen sich davon nicht abbringen.

Untergebracht

Ein Jahr später erreichte das vom Bildhauer Josef Gasser entworfene Denkmal von Wien kommend den Bahnhof Schwarzach. Doch als es am 2. April 1875 in Schoppernau ankam, musste es erst im Stadel des Hotels Krone aufbewahrt werden. Am 30. Mai 1875 erklärte Rüscher in einer Predigt, er wolle „lieber sterben, als die Aufstellung dieses Denkmals zuzulassen“. Der Friedhof würde zum „Schauhof“ verkommen, Fremde kämen „mit dem Hut auf dem Kopf, die Cigarre im Maul“, wird er in einem Brief zitiert. Wenige Wochen später unterzeichneten knapp 200 Schoppernauer – rund zwei Drittel der Erwachsenen – eine Erklärung, die die Aufstellung verlangte.

Ungehorsam

Am 18. August 1875 nutzten schließlich 44 Männer aus Au (19) und Schoppernau (25) eine günstige Gelegenheit: Pfarrer und Bürgermeister waren abwesend. Sie stellten das Denkmal an der nordöstlichen Friedhofsmauer auf. In der Pfarrchronik schimpfte sie eine „Rotte der Gottlosen und Ungehorsamen“. Das „Vorarlberger Volksblatt“, sprach von einem, „Akt öffentlicher Gewalttätigkeit“, die „Feldkircher Zeitung“ hingegen lobte den Akt als Heldentat und erklärte Felder posthum zum Märtyrer. Erst ein Urteil der k.u.k. Statthalterei in Innsbruck vom 21. September 1876 gewährte den Verbleib des Denkmals.

Untermalung

Kunst. Wer tiefer in die Geschichte eintauchen möchte, sollte die Ausstellung nicht verpassen. Thematische Bilder der Künstler Martin Dietrich, Monika Hehle und Ernst Steiniger ergänzen die Schau. Elisabeth Metzler-Faißt wird die Eröffnung musikalisch begleiten.