„Hitlers queere Künstlerin“ aus Lustenau

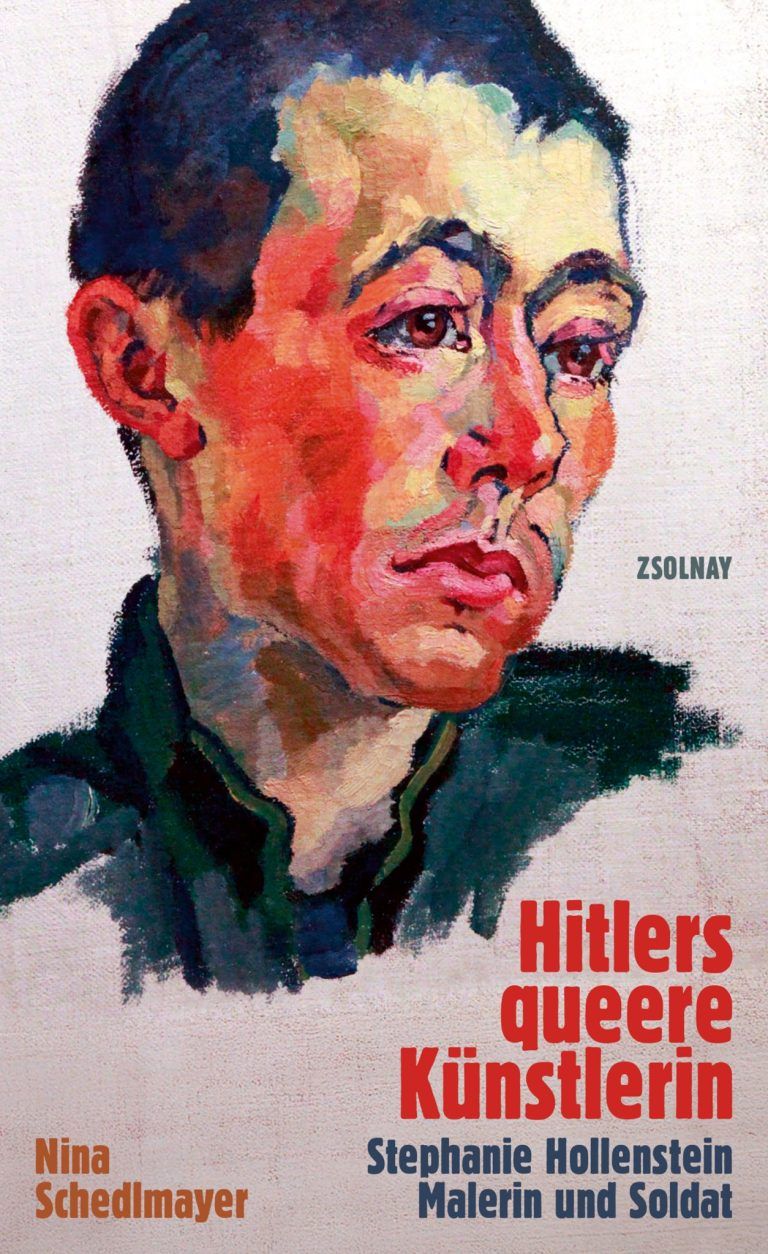

Nina Schedlmayers Biografie der Künstlerin Stephanie Hollenstein stellt die Frage, wie queere Identität und NS-Ideologie zusammengehen konnten.

Das Leben lesbischen Malerin und NS-Funktionärin Stephanie Hollenstein (1886-1944) erzählt eine Geschichte, die naive Vorstellungen zur emanzipatorischen Subjektivität nicht-heterosexueller Menschen nachhaltig entzaubert.

Davon handelt die neue Hollenstein-Biografie „Hitlers queere Künstlerin“. Das Werk der Journalistin und Kunsthistorikern Nina Schedlmayer entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Archiv der Gemeinde Lustenau, wie auch dem Dock20 (ehemals Galerie Hollenstein), das den künstlerischen Nachlass der Malerin verwaltet.

„Zunächst paradox“

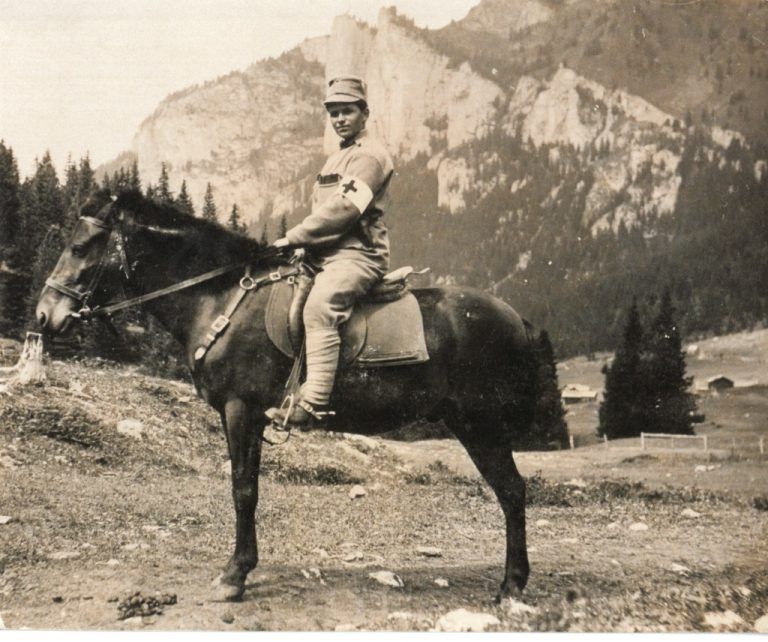

Bis vor wenigen Jahren galt die Tochter einer Bauern- und Stickerfamilie als künstlerische Säulenheilige Lustenaus. Ein Andenken, bei dem wenig Wert auf Wahrheit gelegt wurde. Sogar die Berufsbezeichnung auf Hollensteins Ehrengrab, akademische Malerin, ist eine Lüge. Die lesbische Wahl-Wienerin inszenierte sich zu Lebzeiten gekonnt als mit der „Scholle“ verbundene Künstlerin, der als freiwilliger Soldat im Ersten Weltkrieg Respekt gebührt.

Angesichts homosexueller Spitzenpolitikerinnen in rechts bis rechtsextremen Parteien, wie Alice Weidel (AfD), sieht die Autorin im „zunächst paradoxen“ Leben der Malerin eine Aktualität, welche die Struktur ihres Buchs bestimmt. Zeitgenössischen Fragen nach dem politischen Gehalt queerer Lebensentwürfe flankieren das Werk. Diese sind nur bedingt erhellend. Nicht zuletzt, da Schedlmayer gegen Ende der Biografie souverän mit dem „Paradox“ aufräumt. So leidet der Aufbau unter rhetorischen Fragen und Spekulationen, die mehr über Gegenwart als Vergangenheit aussagen.

Bauerntochter unter Bürgerkindern

Die eigentliche Biografie beginnt im ländlichen Rheintal, wo Hollenstein nach eigenen Angaben mit Beerensaft und Pinseln aus Tierhaaren erste Bilder malte. Schedlmayer Schilderung der folgenden Jahre an der Königlichen Kunstgewerbeschule in München zeichnet das Bild einer Bauerntochter unter wohlhabenden Bürgerkindern. Briefe belegen erste Liebschaften mit Frauen, in denen die Künstlerin äußerst manipulativ erscheint.

Bei einer Lesung im Dock20 spekuliert die Autorin, dass die Künstlerin bereits in jener Zeit mit Ideen von Vorläufern der nationalsozialistische Ideologe vertraut wurde. „Das könnte ein Hinweis sein, warum sie sich entschied, im Ersten Weltkrieg als Soldat an die Front zu gehen.“ Unklar sei, ob dies Inkognito oder im Wissen der anderen Standschützen geschah. Gesichert hingegen ist, dass sie nach der Enttarnung 1915 als Kriegsmalerin für das Kriegspressequartier und Heeresgeschichtliche Museum propagandistisch tätig wurde und 1917 das Kaiser-Karl-Truppenkreuz erhielt.

Anschließende Kapitel widmen sich Hungerjahren in Wien, der Rolle als Familienversorgerin nach dem Tod von Vater und Bruder und den Bemühungen, sich als Künstlerin in Wien und Vorarlberg zu etablieren.

Dass die prekären Umstände der mit Deklassierung bedrohten Kleinbürgerin ein Nährboden für ihren Antisemitismus sein könnte, wird von Schedlmayer bestenfalls gestreift. So auch die spezifisch politischen Realitäten der späteren NS-Hochburgen Lustenau und Dornbirn.

Karriere im Regime

Umso erhellender sind die Abschnitte, die ihre weitläufigen Verbindungen zu politischen Eliten des Austrofaschismus und NSdAP beleuchten. Die Künstlerin war laut eigenen Aussagen bereits 1934 NS-Mitglied und machte nach dem „Anschluss“ als Präsidentin der „arisierten“ „Vereinigung Bildender Künstlerinnen der Reichsgaue der Ostmark im Großdeutschen Reich“ politische Karriere. Die Stellen, in den die Autorin vom Leben und Tod antisemitisch verfolgter Förderer und Wegbegleiter Hollensteins schreibt, gehören zu den stärksten des Buches.

„Hitlers queere Künstlerin“ ist ein gewagter Versuch, trotz dürftiger Quellen Einblick in eine Geschichte zu geben, die schon längst erzählt hätte werden sollen.