Diese alten Traditionen leben am Funkenwochenende wieder auf

Das Funkenwochenende steht bevor und mit ihm kommen alte Traditionen wieder zum Leben. In Braz wird der höchste “Buschla-Funken” des Landes errichtet, während in Bürs der Puma-Umzug für Aufsehen und in Gortipohl das Scheiben-Schießen für Spannung sorgt.

Am Funkenplatz in Braz herrscht reger Betrieb. Um die 20 Personen laufen umher, rufen sich zu und bereiten alles vor. Gute 13 Meter hoch soll der Funken in diesem Jahr werden. Das Besondere: Er ist der einzige „Buschla-Funken“ im Land. Buschla, das sind Holzbüschel aus, zusammengebundenen Ästen, die die Verkleidung des Funkens darstellen. „Darauf sind wir stolz. Das war schon immer so und ist eine alte Tradition, die wir weiterleben“, erklärt Patrick Saler. Er ist Funkenmeister bei der Funkenzunft Braz.

Rund 40 Mitglieder hat die Funkenzunft. Fast alle sind irgendwie aktiv – abgesehen von den Ehrenmitgliedern. Damit es für den Funken letztlich genug Holzbuscheln gibt, muss jedes Mitglied anstelle eines Mitgliedbeitrages 15 davon bereitstellen. Dafür ziehen die Funkenzünftler von Haus zu Haus und schneiden im Frühjahr überall dort die Hecken, wo es sich die Brazer wünschen.

Wie bei jedem Funken steht auch in Braz eine Funkentanne in der Mitte. Um sie herum gibt es vier Latten, die sie stützen. Etagenweise wird der Funken dann mit dem Geäst verkleidet und das Innenleben mit alten Weihnachtsbäumen und Paletten aufgefüllt. Bis der fertige Funken steht, sind viele Stunden fleißiger Hände vergangen. „Wir haben heute Morgen um 8 Uhr angefangen. Da stand die Funkentanne aber schon. Ehe wir fertig sind, ist es Nachmittag“, erklärt Patrick Saler am Freitag beim Besuch der NEUE vor Ort.

In Braz sitzt auch heuer eine Hexe auf dem Funken. „Daran möchten wir auch festhalten“, sagt Saler überzeugt. Im Ort gebe es mehr Menschen, die dafür seien, als Widersacher. In diesem Jahr heißt Octavia die Hexe. Der Funkenmeister hat sie gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern der Zunft gestopft.

Dass der Funkenbau harte Arbeit ist, wird schnell klar. Die fleißigen Helfer stehen auf einem Gerüst, das von außen an den Funken angelehnt ist. Von Etage zu Etage reichen sie die Bündel nach oben, ehe der Oberste sie mit Draht an die Holzplanken im Funkeninnen befestigt. Am Samstag ist es dann so weit und der Funken wird angezündet. Traditionell gibt es dann auch Fackelschwingen und ein Feuerwerk. „Das kommt super an und wir haben immer einen tollen Abend“, freut sich Saler bereits im Voraus auf das Event.

Auf spektakuläre Dinge, wie etwa ein Feuerwerk, wird unweit entfernt, in Bürs, hingegen gänzlich verzichtet. Dort erwacht stattdessen jedes Jahr eine alte Tradition aufs Neue zum Leben. Beim klassischen Puma-Umzug ziehen die Bürser am Sonntagabend vom Sozialzentrum zum Funkenplatz. Der Begriff Puma kommt dabei nicht etwa von der schwarzen Raubkatze aus fernen Gefilden, sondern vom alt-alemannischen Wort „Pumerantscha“, was so viel wie Orange bedeutet. Ronald Rettenberger, Mitglied des „Bürscher Fasnatvereins“, aktiver Fasnatrat, kümmert sich als „Pumameister“ seit Jahrzehnten um den Brauch, den es nur in Bürs gibt.

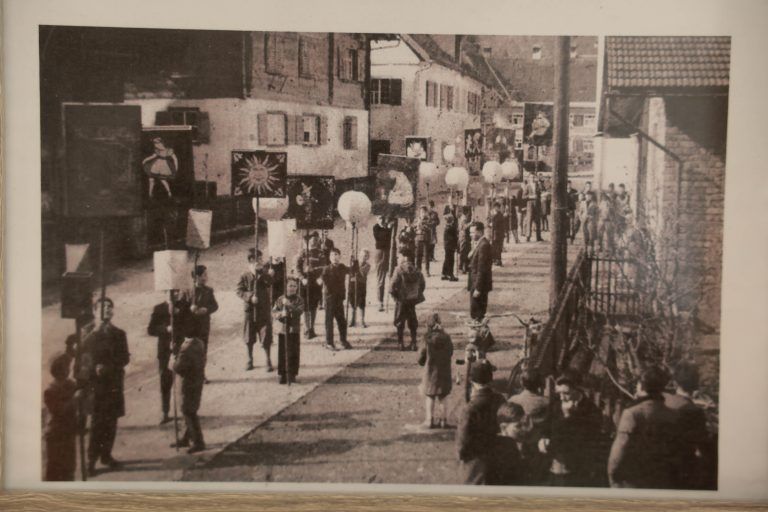

Die Pumas waren ursprünglich runde Lampions, aus Papier gebastelt und auf einen Holzstab aufgesteckt. Mit einer Kerze darin zogen die Bürser dann durch die Dorfstraßen. Mit der Zeit kamen eckige Lampions hinzu, die immer größer wurden. Sie werden aus vier Karton-Seiten gebaut und in einen Holzrahmen gesetzt. Im Zentrum der Kartons werden klassische Bürser Motive, oftmals die Kröte, das Stadtwappen oder die Burg Rosenegg, ausgeschnitzt und von innen mit dünnem, farbigem Papier beklebt. Zündet man dann darin die Kerze an, leuchten die Motive in bunten Farben in die Funkennacht.

Rettenberger führt die Tradition fort, die schon seit Langem in seiner Familie gelebt wird. Heuer haben die Mitglieder sogar erstmals ein Haus von der Gemeinde gestellt bekommen, in dem nun die Werkstatt beheimatet ist. Die älteste Puma ist aus dem Jahr 1892. Jedes Jahr muss deshalb an den sensiblen Kunstwerken gearbeitet und restauriert werden. Pro Jahr fließen rund 80 Stunden in die Lampions – ein zeitintensives Hobby für nur einen Ausflug pro Jahr.

Damit auch junge Bürser an die Tradition herangeführt werden, besucht jedes Jahr die drei Volksschulklasse die Werkstatt und das Sozialzentrum, wo die Pumas für diesen Zweck ausgestellt werden. Die Kinderaugen strahlen, als Rettenberger von der Handarbeit erzählt. „Oh, wie schön“, platzt es einem Jungen heraus, als er die filigranen Schnitte in dem Pappkarton sieht. Den Kindern wird gleich bewusst, wie viel Arbeit es sein muss, diese Lampions zu basteln. „Rund 100 Arbeitsstunden pro Seite“, konkretisiert Rettenberger den Arbeitsaufwand auf die Frage eines Kindes. Die Schülerinnen und Schüler sind gefesselt, hören ruhig zu und stellen Fragen. „Wie schwer ist die Große?“, möchte ein Schüler wissen. Mit seiner Antwort „150?“ auf die Gegenfrage, was er denn wohl schätze, liegt er zwar falsch, schließlich muss der Lampion getragen werden. Mit 13 Kilo ist das Tragen dennoch eine echte Herausforderung auf der rund einen Kilometer langen Strecke.

Aktuell gibt es rund 47 Pumas. Damit sie auch alle präsentiert werden, dürfen die Kinder sich am Ende melden, wer beim Umzug mitlaufen und eine Puma tragen möchte. Beinahe alle Finger schnellen nach oben. Das Fieber hat sie in jedem Fall gepackt.

Auch im Montafoner Gortipohl gibt es eine einzigartige Tradition: Das Scheibenschießen. Runde Holzscheiben werden im Vorfeld aus Schindeln geschnitzt und in ihre charakteristische Form gebracht. Die Gortipohler entzünden ihren Funken traditionell am Sonntag. Deshalb gibt es am Samstagabend die Funkenwache. In einem kleinen Zelt oberhalb des Funkens gibt es dazu ein Fest mit Live-Musik und dem Bau und Abbrennen eines Kinderfunkens.„Wir haben das vor ein paar Jahren begonnen und super Rückmeldungen bekommen“, erzählt Jürgen Wachter, Obmann der Funkenzunft Gortipohl. Die Kinder hätten Freude daran, den Funken zu bauen, und würden gleichzeitig an die Tradition herangeführt, während die Eltern in geselliger Stimmung verweilen. An diesem Abend findet dann auch das Scheiben schießen statt. Die Scheiben werden auf einen Holzstab aufgesteckt und dann in ein Feuer gehalten, bis sie außen glühen. In gekonnten Drehbewegungen wird dann Geschwindigkeit aufgebaut. Hat man das Gefühl, den richtigen Moment erwischt zu haben, wird die Holzscheibe auf einer Schießbank, die aus Holzplanken aufgestellt wird, aufgesetzt. Dadurch löst sich die Scheibe und fliegt im Optimalfall viele Meter.

Beim Besuch der NEUE in Gortipohl zeigt Wachter rund 300 Meter hinüber auf die andere Seite der Ill. „Siehst du dort drüben den Stall? Dort habe ich im Sommer schon eine Scheibe gefunden“, lacht er und bestätigt, wer talentiert sei, könne die Scheibe mehrere hundert Meter fliegen lassen. Auch, wenn es die Tradition noch an anderen Orten, etwa in Lustenau, gibt, ist die Version in Gortipohl einmalig: „Die Hanglage und die spezielle Art des Schnitzens gibt es sonst nirgends“, meint er und freut sich, dass auch weiterhin so viele Gortipohler zu dem Event kommen.

Der Funken in Gortipohl hat heuer rund 20 Meter Höhe. Für den Aufbau werden die Holzscheite mit einer Seilwinde nach oben gehoben. „Wer oben steht und die Balken festnagelt, muss dann halt wieder herunterkraxeln“, lacht Wachter. An Spaß mangelt es der Funkenzunft nicht. Und auch für alle Besucher der vielen Vorarlberger Funken wird es sicher ein traditionelles und gelungenes Funkenwochenende.