„Es ist wichtig, den Bogen in die Gegenwart zu schlagen“

Zivilcourage, Verfassung und Antiradikalisierung stehen im Mittelpunkt eines Schulprojekts anlässlich des Tags der Befreiung am 8. Mai. Initiatorin und Leiterin ist die Lehrerin Sarah Koelman.

Leidenschaft und Engagement sind Eigenschaften, die Sarah Koelman auszeichnen. Die gebürtige Feldkircherin, die vor wenigen Tagen ihren 38. Geburtstag gefeiert hat, ist alleinerziehende vierfache Mutter und arbeitet mit einer 70-Prozent-Anstellung an der Oberschule Vaduz. Dort unterrichtet die in Nenzing lebende Vorarlbergerin unter anderem die Fächer Deutsch, Englisch, Geographie und Geschichte.

Koelman ist auch Vorstandsmitglied des historischen Vereins Johann-August-Malin-Gesellschaft, der Offenen Jugendarbeit Bregenz und der Vorarlberger Autoren Gesellschaft. Zudem macht sie immer wieder historische Projekte mit Schulklassen – demnächst eines zum Tag der Befreiung. Als Tag der Befreiung gilt der 8. Mai 1945, an dem mit der vollständigen Kapitulation der deutschen Wehrmacht der Zweite Weltkrieg in Europa endete.

Klaus Hartinger

„Nachdem wir heuer 80 Jahre Kriegsende haben, wollte ich dazu etwas mit Kindern machen“, erklärt Koelman. Bei ihren Projekten sei das immer so, dass sie eine Idee habe, dazu ein Grundgerüst entwickle und „dann ergibt das eine das andere“, erläutert sie. Und noch etwas betont die Projektleiterin: „Für mich ist es immer wichtig, den Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Die Geschichte bringt mir nichts, wenn ich die Thematik nicht ins Jetzt bringen kann.“

Ein Aspekt des neuen Projekts beruht auf den Geschehnissen in den USA rund um Präsident Donald Trump, erzählt Koelman. „Dabei geht es um die Verfassung. Ich wollte das Machtvolumen unseres Kanzlers und Präsidenten anschauen“, beschreibt sie ihre diesbezügliche Idee.

Drei Klassen

Drei Klassen sind es, die heuer am Projekt, das genau am 8. Mai stattfinden wird, teilnehmen: eine vierte Klasse der Mittelschule Dornbirn Baumgarten, eine Klasse der Polytechnischen Schule Rankweil und eine sechste Klasse des Gymnasiums Feldkirch Schillerstraße. Die Schülerinnen und Schüler sind somit 15, 16 Jahre alt.

Schauplatz der ganztägigen Veranstaltung ist das Jugend- und Kulturzentrum Between in Bregenz. Realisiert wird sie als gemeinsames Projekt von Koelman als Vorstandsmitglied der Malin-Gesellschaft und dem Geschäftsführer der Offenen Jugendarbeit Bregenz, Zeljko Bilic, und dessen Team.

Drei Vorträge

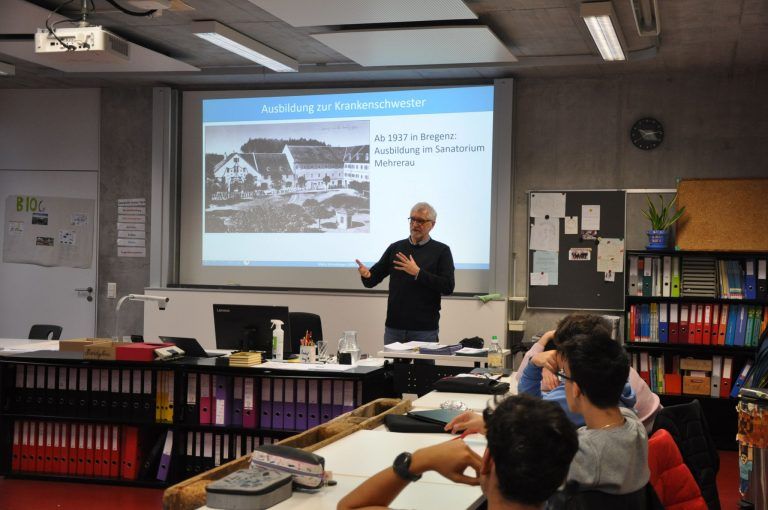

Begonnen wird der Tag mit drei gleichzeitig stattfindenden Vorträgen von Historikern. Harald Walser wird über das Leben der Krankenschwester Maria Stromberger sprechen, die sich freiwillig ins KZ Auschwitz versetzen ließ und dort Leben rettete. Werner Dreier referiert über den „Ständestaat“, die Ausschaltung des Parlaments 1933 sowie die „Mai-Verfassung“ von 1934, die die Bundesverfassung von 1920 ablöste. Werner Bundschuh widmet sich in seinem Vortrag Josef Hämmerle, der im Getto Lodz/Litzmannstadt für den Tod von unzähligen Menschen verantwortlich war. Die Gymnasiumsklasse hört sich den Vortrag von Dreier an. Die beiden anderen Klassen werden schulübergreifend für die beiden anderen Referate in zwei Gruppen geteilt.

APMA, Bildarchiv, Gedenkstätte Auschwitz

Nach den Vorträgen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich auszutauschen. Der Gedanke wäre, dass sie das schulübergreifend machen, nachdem es da sonst üblicherweise nicht viel Kontakt, aber Vorurteile gebe, sagt Koelman. Vermutlich werden aber die jeweiligen Klassen unter sich bleiben, befürchtet sie. In dieser Pause gibt es auch eine Jause, die vom Bregenzer Bürgermeister gesponsert wird. Anschließend geht es mit Workshops weiter, die auf die Referate zugeschnitten sind.

So wird den Workshop zu Stromberger Patricia Zangerl vom Mauthausen Komitee halten. Darin geht es um Zivilcourage. Zum NS-Täter Hämmerle gibt es einen Antiradikalisierungsworkshop von Sonia Ben Romdhane und Stephanie Egg vom Institut für Sozialdienste. Dieser basiere auf den „Fünf Säulen der Identität“ von Hilarion Petzold, erklärt Koelman. Den dritten Workshop leitet der Jurist David Starchl von der Universität Innsbruck. Dort geht es um Grundrechte und den Rechtsstaat, informiert die Projektleiterin. Unter dem Gesichtspunkt „Checks and Balances“ sollen die Jugendlichen dabei unter anderem eine eigene Verfassung gestalten, in die sie reinschreiben können, was ihnen wichtig ist. Damit sollen ihnen Grundrechte und Verfassung spielerisch nähergebracht werden, so Koelman. Zugleich sollen auch Vergleiche zwischen den USA und Österreich gezogen werden.

Fragen an Politiker

In den Workshops werden auch Fragen zu den jeweiligen Themenbereichen erarbeitet. Die können dann zum Abschluss an anwesende Politiker und Politikerinnen gestellt werden. Mit dabei sind Cenk Dogan (ÖVP), Bernie Weber (Grüne), Fabienne Lackner (Neos) und Reinhold Einwallner (SPÖ). Von den Freiheitlichen kommt „aufgrund terminlicher Überschneidungen“, wie auf Anfrage mitgeteilt wurde, niemand. Auch Michael Ritsch wird in seiner Funktion als Bregenzer Bürgermeister teilnehmen. Moderiert wird diese Plenumsdiskussion von Martina Eisendle.

Befragt nach ihrer Motivation, neben Familien-, Erwerbs- und Ehrenamtsarbeit auch noch derartige Projekte zu machen, sagt Koelman: „Weil ich es wichtig finde, das ganze Wissen, das Historiker erarbeitet haben, an Jugendliche weiterzugeben, damit sie aus der Geschichte lernen können.“ Gerade in Zeiten wie den jetzigen sei es wichtig, Brücken zu bauen, Zivilcourage zu zeigen und auf ein Miteinander zu setzen, so die Projektleiterin.

Das Projekt soll aber nicht nur in der Theorie verhaftet bleiben. „Beim Antiradikalisierungsworkshop etwa werden den Jugendlichen Werkzeuge in die Hand gegeben“, erklärt Koelman. „Damit sie wissen, ich kann selber was tun.“ Zugleich sollen sie sensibilisiert werden gegenüber Radikalismus und Ausgrenzung. „Die Hilflosigkeit finde ich das Schlimmste. Daher ist es wichtig, ihnen Wissen und Werkzeug in die Hand zu geben“.

Ihre bisherigen Erfahrungen mit Projektarbeit beschreibt die Pädagogin als sehr gut. Gefühlsmäßig gebe da einen großen Unterschied zum Arbeiten in der Klasse, „weil die Kinder und Jugendlichen viel aktiver dabei sind“. Und man begegne ihnen als Lehrerin auf einer anderen Ebene als im Klassenzimmer.

Koelman geht es darum, das Menschliche aus der Geschichte herauszuholen und die Jugendlichen auf emotionaler Ebene zu berühren, damit ein Lernen von innen heraus, aus eigenem Antrieb erfolgt. Dafür sei Projektarbeit förderlich, so ihre Erfahrungen. Dabei ist ihr durchaus bewusst, dass nicht jeder und jede etwas aus diesen Projekten mitnehmen wird, „aber wenn das bei einzelnen der Fall ist, habe ich viel erreicht“.