Vorarlbergs Familien im Faktencheck: Was die neue Studie offenlegt

Vorarlberg ist jung und familiengeprägt wie kein anderes Bundesland. Über dem Österreichschnitt liegt das Land aber auch bei der allgemeinen Armutsgefährdung.

Die neue Studie „Familiendaten für Vorarlberg 2025“, erstellt vom Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) im Auftrag des Landes, liefert ein umfassendes Bild darüber, wie Familien heute leben, arbeiten und wirtschaften. Sie analysiert Haushaltsformen, Erwerbsverhalten und soziale Risiken – und wirft Fragen auf, die über Statistik hinausgehen.

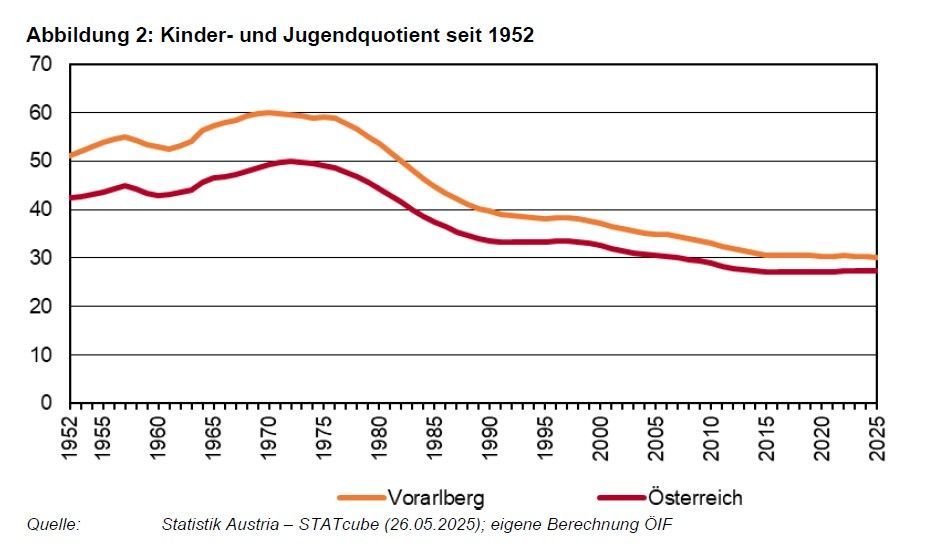

Eine zentrale Besonderheit bleibt bestehen: Der Kinderanteil ist mit 18,8 Prozent der höchste in Österreich. Doch der Rückblick relativiert die Zahl: Im Jahr 1969 lag der Anteil der Kinder und Jugendlichen noch bei 34 Prozent. Seither sinkt er kontinuierlich.

Gleichzeitig zeigt die Studie, dass sich traditionelle Familienstrukturen in Vorarlberg zwar halten, aber nicht mehr allein das Bild prägen. Verheiratete Eltern mit Kindern machen nach wie vor mehr als 73 Prozent aller Familien mit Minderjährigen aus – der zweithöchste Wert im Bundesländervergleich. Doch die Zahl der Alleinerziehenden hat sich seit 1971 fast verdreifacht. Lebensgemeinschaften mit Kindern sind längst fixer Bestandteil der Familienlandschaft.

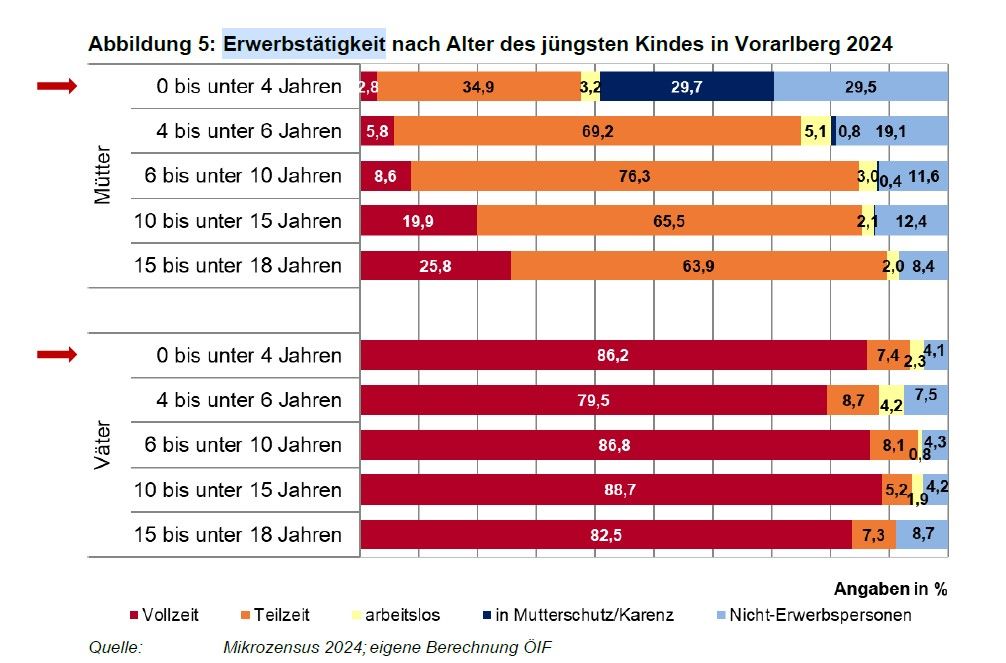

Auffällig, aber nicht neu sind die Ergebnisse im Bereich der Erwerbsarbeit: Nur 2,5 Prozent der Mütter mit kleinen Kindern arbeiten Vollzeit. Teilzeit und Karenz dominieren trotz Betreuungsanspruch. Nicht wenige Frauen geben an, „selbst betreuen“ zu wollen. Auch von fehlenden oder unzureichenden Angeboten ist die Rede – obwohl der gesetzliche Versorgungsauftrag zuletzt ausgeweitet wurde.

Bei den Vätern hingegen bleibt das klassische Erwerbsmodell fest verankert: 86 Prozent arbeiten Vollzeit, Karenz ist kaum statistisch erfasst. Das wirkt sich nicht nur auf die familiäre Arbeitsteilung, sondern auch auf wirtschaftliche Unabhängigkeit aus. Die Armutsgefährdung liegt mit 17 Prozent über dem österreichweiten Schnitt, besonders betroffen sind Kinder. Unter-14-Jährige leben überdurchschnittlich oft in Haushalten, die Mindestsicherung beziehen.

Viele Kinder, aber rückläufig

Vorarlberg ist das kinderreichste Bundesland Österreichs – gemessen am Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung. Mit 18,8 Prozent (Stand: 1.1.2025) liegt das Land deutlich über dem Österreichschnitt von 17,2 Prozent. Im Vergleich mit Deutschland (16,5 Prozent), der Schweiz (18,1) und Liechtenstein (16,2) liegt Vorarlberg ebenfalls vorn.

Doch ein Blick zurück relativiert das Bild: 1969/70 lag der Anteil der Kinder und Jugendlichen im Land bei 34 Prozent. Seither sank dieser Wert Jahr für Jahr. Auch der sogenannte Kinder- und Jugendquotient – die Zahl der unter 18-Jährigen je 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (18–64 Jahre) – hat sich im gleichen Zeitraum von 60 auf 30 halbiert.

Was bleibt: Die demografische Struktur Vorarlbergs ist im Bundesvergleich jung – vor allem, weil andere Bundesländer noch älter geworden sind. Der hohe Kinderanteil wird oft als familienpolitischer Erfolg gesehen, ist aber zunehmend mit Herausforderungen bei Betreuung, Bildung und sozialer Absicherung verbunden.

Immer mehr Alleinerziehende

Die Familie in Vorarlberg hat sich gewandelt – aber nicht aufgelöst. Mit einem Anteil von 73,8 Prozent sind verheiratete Elternpaare mit Kindern weiterhin das mit Abstand häufigste Familienmodell im Land. Lebensgemeinschaften stellen 15,9 Prozent, Alleinerziehende 10,2 Prozent der Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren.

Dabei zeigt sich: Die Zahl der Ehepaare mit Kindern hat seit 1971 leicht abgenommen, die Zahl der Lebensgemeinschaften mit Kindern aber ist im selben Zeitraum regelrecht explodiert: Sie hat sich mehr als verzwanzigfacht. Die Zahl der Alleinerziehenden hat sich seit 1971 fast verdreifacht (von 2579 auf 7639). Was sich noch zeigt: Kinder in Vorarlberg wachsen häufiger mit Geschwistern auf. Einzelkinder sind vergleichsweise seltener. Gleichzeitig liegt Vorarlberg beim Anteil von Familien mit drei oder mehr Kindern an dritter Stelle.

Mütter großteils in Teilzeit

Nur 2,5 Prozent der Mütter mit Kindern unter vier Jahren in Vorarlberg arbeiten ganztags – das ist der niedrigste Wert österreichweit. 32,1 Prozent sind in Teilzeit beschäftigt, weitere 33,6 Prozent befinden sich in Karenz oder Mutterschutz. Das bedeutet: Zwei von drei Frauen mit kleinen Kindern sind beruflich nur eingeschränkt aktiv – ob freiwillig oder mangels Optionen. „Selbst betreuen“. Die Gründe sind vielfältig. Laut der Studie geben 40,7 Prozent der 20- bis 40-jährigen Frauen in Teilzeit an, dass sie „selbst betreuen wollen“. Das ist der vierthöchste Wert bundesweit. In der Altersgruppe 40 bis unter 60 liegt Vorarlberg mit 32,1 Prozent sogar an der Spitze. Daneben spielen fehlende Betreuungsangebote, zu hohe Kosten und der Wunsch nach mehr Freizeit eine Rolle – jedoch mit deutlich geringerem Gewicht. Gleichzeitig zeigen Langzeitdaten: Während die Vollzeitquote der Mütter seit 2004 zurückgeht, steigt die Teilzeit kontinuierlich. Bei drei und mehr Kindern unter 15 liegt die Teilzeitquote 2024 bei über 50 Prozent, die Vollzeitquote unter drei Prozent. Je jünger das jüngste Kind im Haushalt ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit für Teilzeit oder Nichterwerbstätigkeit.

Kinderarmut im reichen Land

Trotz wirtschaftlicher Stärke ist Armut auch in Vorarlberg ein Thema, vor allem für Familien. Die allgemeine Armutsgefährdung lag 2024 bei 17 Prozent und damit über dem österreichweiten Durchschnitt von 15 Prozent.

Die Daten stammen aus EU-SILC, einer EU-weit standardisierten Erhebung zu Einkommen und Lebensverhältnissen. Besonders betroffen sind Kinder unter 14 Jahren: Diese Altersgruppe weist die höchste Zahl an Mindestsicherungsbeziehern auf. Im Jahr 2023 erhielten in Vorarlberg 22,9 von 1000 Kindern im Alter zwischen 0 und 14 Jahren finanzielle Unterstützung aus der Mindestsicherung. In Wien waren es im Vergleich 140,2, österreichweit lag der Schnitt bei 43,1. Auch bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren liegt Vorarlberg mit 21,2 Fällen pro 1000 über dem Mittel.

20 Prozent aus dem Ausland

Die Zusammensetzung der Vorarlberger Bevölkerung verändert sich – und das nicht nur bei Kindern. Mit Stichtag 1. 1. 2025 hatten 79,4 Prozent der Gesamtbevölkerung die österreichische Staatsbürgerschaft. Seit 2004 ist dieser Anteil kontinuierlich gesunken. Besonders stark gestiegen ist der Anteil deutscher Staatsangehöriger: Er hat sich seit 2004 mehr als verdoppelt und lag 2025 bei 4,9 Prozent – auch hier liegt Vorarlberg im Bundesländervergleich weit vorne. Die Anteile von Personen aus Liechtenstein und der Schweiz blieben über den gesamten Zeitraum hinweg nahezu konstant. Die Zahl der Menschen mit sonstiger ausländischer Staatsbürgerschaft war nach einem Rückgang ab 2004 zunächst stabil, stieg ab 2015 deutlich an und ging 2025 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig zurück. Der Anteil liegt nun bei 15,1 Prozent. Insgesamt sind damit etwas mehr als 20 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung keine österreichischen Staatsbürger.

Väter im Job

Im Jahr 2024 arbeiten 86,1 Prozent der Väter mit mindestens einem Kind unter 15 Jahren in Vollzeit. Die Teilzeitquote liegt bei 7,2 Prozent, ein moderater Anstieg gegenüber früheren Jahren. Der Anteil jener Väter, die in Karenz sind, ist im Mikrozensus nicht gesondert ausgewiesen. In sämtlichen Tabellen beträgt er 0 Prozent oder wird aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht dargestellt. Das heißt: Der Wert liegt unterhalb der statistischen Nachweisgrenze. Damit zeigt sich: Während bei Müttern nach wie vor Teilzeit und Karenz dominieren, bleibt das klassische Vollzeitmodell bei Vätern die Reegel.

Das sagt die Politik

Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ), zuständig für Familienförderung, sieht die Studie als Bestätigung: „Vor allem Mütter bleiben in den ersten Jahren nach der Geburt ihrer Kinder überwiegend zu Hause oder arbeiten Teilzeit.“ Die Politik müsse dafür sorgen, dass Familien zwischen Betreuung zu Hause und raschem Wiedereinstieg frei wählen können. Bitschi kündigt den Ausbau des Familienzuschusses in Richtung eines Familiengeldes an, sobald finanzielle Spielräume gegeben sind. Gleichzeitig brauche es „weiterhin Investitionen in Qualität und Ausbau der Kinderbetreuung“. Vom Bund fordert Bitschi mehr Anreize für Vollzeit.

Frauen-Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) betont, dass die Ergebnisse derzeit „näher analysiert“ werden. Die jüngsten Daten „werfen auch für uns neue Fragen auf“, so Schöbi-Fink. Auffällig sei etwa, dass der Anteil jener Frauen zwischen 20 und unter 40 Jahren, die „selbst betreuen“ wollen, innerhalb eines Jahres von 48,2 auf 40,7 Prozent gesunken ist.

Laut Soziallandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) werden die Ergebnisse derzeit von Fachexperten geprüft, „um daraus gegebenenfalls Impulse für die Weiterentwicklung bestehender Strukturen abzuleiten.“ Eine erste fachliche Einschätzung soll bis zum Sommer vorliegen. Ihr Ziel sei klar: „Alle Familien, unabhängig von Herkunft oder Lebensform, sollen verlässliche Rahmenbedingungen vorfinden, die ein selbstbestimmtes und abgesichertes Leben ermöglichen.“

Hintergrundinformationen zu den verwendeten Daten

Mikrozensus

Die Daten in dieser Publikation stammen überwiegend aus dem Mikrozensus, der gemäß den Bestimmungen der Erwerbs- und Wohnungsstatistikverordnung idgF durchgeführt wird. Im Rahmen des Mikrozensus werden gesamte Haushalte befragt und die Teilnahme an der Erhe-bung ist verpflichtend. Die Befragungen finden, über das ganze Jahr gleichmäßig verteilt, in Privathaushalten und in vorgegebenen Referenzwochen statt, damit saisonale Schwankungen ausgeglichen werden können. Anstaltshaushalte wie Pflegeheime, Gefängnisse, Internate o. ä. werden nicht berücksichtigt.

Die Wohnungsstichprobe wird auf Grundlage des Zentralen Melderegisters (ZMR) gezogen und umfasst pro Quartal bundesweit ca. 22.500 und in Vorarlberg ca. 2.200 Haushalte. Die Auswahl der Wohnungen erfolgt zufällig. Um aussagekräftige Ergebnisse für alle Bundesländer zu erhal-ten, sind die Stichprobenumfänge für alle Bundesländer annähernd gleich groß (Ausnahmen: Burgenland mit einem niedrigeren und Wien mit einem größeren Stichprobenumfang). Der Stichprobenplan schafft bezüglich Stichprobenfehler annähernd gleichwertige Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer, unabhängig von deren Größe. Die Repräsentativität der Ergeb-nisse für den Bund und die Bundesländer ist gegeben.

Dem Mikrozensus liegt auf Haushaltsebene eine geschichtete Stichprobe mit unterschiedlichen Auswahlsätzen pro Bundesland zugrunde. Um aus den Erhebungsdaten wieder ein verzer-rungsfreies Gesamtbild zu erzeugen, müssen die Erhebungswerte hochgerechnet werden. Die Hochrechnung ist an die bevölkerungsstatistische POPREG-Datenbank der Statistik Austria gebunden. Die Hochrechnungsgewichte werden so bestimmt, dass die aus dem Mikrozensus resultierenden Verteilungen von Personenmassen nach Bundesland, Alter und Geschlecht mit den entsprechenden Werten der quartalsweisen Bevölkerungsstatistik übereinstimmen.

Im Jahr 2021 kam es aufgrund einer neuen EU-Sozialstatistikverordnung zu Veränderungen der Definitionen bei der Mikrozensuserhebung. Ein Vergleich der Daten für 2021 mit den Jahren davor ist deshalb nur eingeschränkt möglich.