Das verheerende Lawinendrama von 1954

Die Zeit vom 10. bis zum 12. Jänner 1954 hielt ganz Vorarlberg in Atem. Nach extremen Schneefällen gingen fast 400 Lawinen ab. Dabei gab es insgesamt 125 Todesopfer. Heuer jährt sich das Drama zum 70. Mal.

Chronologie

10. bis 12. Jänner

Vom 10. bis 12. Jänner gab es ergiebige Schneefälle in ganz Vorarlberg. Innerhalb von 24 Stunden fielen bis zu zwei Meter Neuschnee. Am Morgen des 10. Jänner setzten dann die ersten Lawinenabgänge ein. In den drei Tagen bis zum 12. Jänner sollten es im ganzen Land rund 400 werden. Zum Vergleich: In den vergangenen Wintern waren durchschnittlich 10 Lawinenabgänge zu verzeichnen, in der Saison 2022/23 waren es 22 erfasste Abgänge. Das geht aus einem Bericht der Alpinpolizei hervor. Insgesamt wurden allein in den drei Tagen des Jänner 1954 280 Personen verschüttet, 125 davon verloren ihr Leben. Betroffen waren diverse Gemeinden.

Meteorologie

Große Schneemassen

Der Grund für die zahlreichen Abgänge liegt in den Wetterbedingungen, die damals herrschten. Martina Schönherr vom Land Vorarlberg erklärt: „Warmer Boden vor dem Einschneien begünstigt die Gleitschneeaktivität. Das war aber damals nicht der entscheidende Faktor. Ursache war vielmehr, dass sehr viel Schnee in sehr kurzer Zeit zu großer oder auch sehr großer Lawinengefahr geführt hat. Bei so viel Schnee ist folglich auch eine große Zahl an Lawinenabgängen möglich.“ Der Lawinenwarndienst, wie wir ihn heute kennen, war damals erst im Aufbau, erklärt die Fachfrau.

Zahlreiche Abgänge

Die betroffenen Orte

Auch wenn Blons am schwersten betroffen war, gingen auch Lawinen in anderen Orten ab und richteten dort Schaden an. In St. Gerold fielen drei Menschen den Lawinen zum Opfer, in Sonntag ebenfalls. In Fontanella gab es zehn Todesopfer. Im Bregenzerwald starben 13 Opfer, im Montafon waren besonders schwer Schruns und Bartholomäberg betroffen. Dort fielen insgesamt 19 Menschen der Naturgewalt zum Opfer. Im Klostertal gab es zehn Opfer. In Dalaas wurden nicht etwa Häuser, sondern ein Zug mitgerissen. Er prallte in den Bahnhof und tötete dabei neun Menschen, die dort versucht hatten, sich vor den Lawinenabgängen in Sicherheit zu bringen. Insgesamt war es das schwerste Lawinenunglück im Alpenraum aller Zeiten.

Blons

Zwei große Lawinen

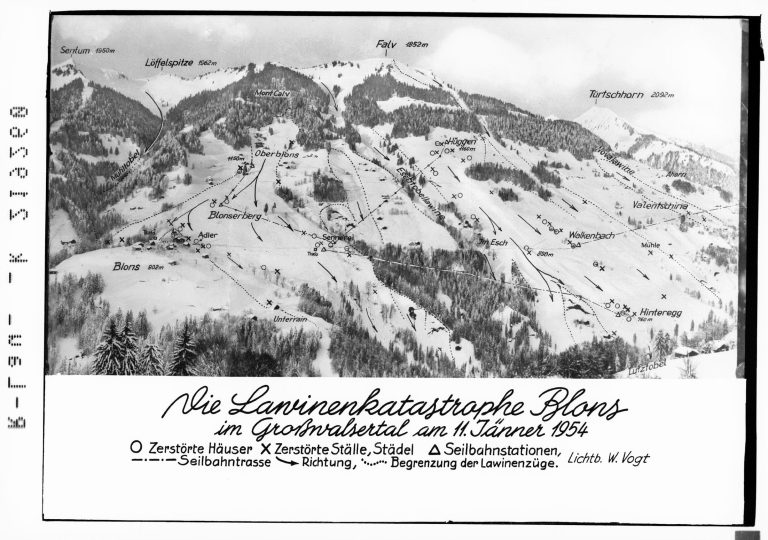

Die 380 Einwohner von Blons traf die Lawinenkatastrophe besonders schlimm. 58 Bewohner wurden Opfer des „weißen Todes“. Zahlreiche Abgänge trafen die Gemeinde, zwei von ihnen besonders schlimm: die Falvkopflawine und die Mont-Calv-Lawine. Die Falvkopflawine verschüttete 82 Menschen, riss 16 Häuser mit sich und kostete 34 Einwohnern das Leben. Die Mont-Calv-Lawine begrub acht Häuser und darin 41 Menschen unter sich. Von ihnen starben 22. Besonders dramatisch war vor allem, dass vier aus der Falvkopflawine Geborgene anschließend von der Mont-Calv-Lawine mitgerissen wurden und dadurch ihr Leben verloren.

Späte Hilfe

Exponierter Lage

Blons war vor allem durch seine exponierte Lage schwer zugängig. Das führte dazu, dass erst am Mittwoch, 13. Jänner Hilfe ins Tal kommen konnte. Zu dem Zeitpunkt war vieles verwüstet, an diversen Stellen lagen Leichen. Knapp 2000 Helfer aus dem ganzen Land packten an, suchten mit bloßen Händen nach Verschütteten und bargen die Toten und Verletzten. Einige Augenzeugen und Helfer beschreiben die Situation heute als grausam und kehrten nie zurück nach Blons.

Hilfe durch die US-Armee

Erstmals auch Hubschrauber im Einsatz

Auch die US-Besatzungsmacht half an der Unglücksstelle – erstmalig in der Geschichte auch mit Hubschraubern. 99 Flüge machten sie insgesamt, um Retter im Katastrophengebiet abzusetzen, verletzte Patienten zu evakuieren und unter anderem Hilfsgüter in den Ort abzuwerfen. Sie starteten in Ludesch und leisteten so Hilfe. Während des Einsatzes wurde ein Helikopter allerdings aufgrund einer Bruchlandung zerstört. Dennoch hat sich im Anschluss die Rettung mit Hubschraubern bis heute durchgesetzt.

Aus heutiger Sicht

Bessere Warnmöglichkeiten und Einschätzung der Lage

Heute wären zwar ebenso zahlreiche Abgänge nach ergiebigem Schneefall möglich, eine solche Katastrophe könnte aber vermutlich vermieden werden. „Heutzutage stehen ein gutes Messstellennetz und fundierte Wetterprognosen zum Schutz der gefährdeten Bevölkerung zur Verfügung und es erfolgt rechtzeitig deren entsprechende Warnung. Das gab es damals nicht“, erklärt Schönherr. Ebenso schützen Lawinenverbauungen heute die Gemeinden.

Dokumentationen

Filme und Bücher über das Unglück

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

Bis heute gibt es zahlreiche Dokumentationen, die über das Unglück berichten. So hat die Gemeinde Blons eine Ausstellung errichtet. Außerdem gibt es Filme, wie „Der Blonser Engel“. Der Film „Der Atem des Himmels“ wird zum 70. Gedenktag am Sonntag, 14. Jänner, um 17 und um 20 Uhr im Pfarrsaal Lochau mit Erläuterungen von Reinhold Bilgeri gezeigt.