Lärchenzauber am sonnigen Hochplateau

Wanderführer Hertha Glück und Gerhard Vylet wandern in Bürserberg auf dem Hochplateau Tschengla an Lerchen vorbei zum malerischen Mottakopf.

Mehr Bewegung an der frischen Luft zu machen, öfters mal wandern zu gehen oder dieses Jahr den Schnee nicht zu verpassen, könnten gute Neujahrsvorsätze sein. Diese kleine Runde am Bürserberg ist auch für Ungeübte ein guter Einstieg, um die sportlichen Vorsätze in ein bewegungsreiches Jahr umzusetzen.

Vom Parkplatz zur Rona Alpe

Am Ende des Wanderparkplatzes Tschengla beginnt das Schneevergnügen. Flach geht es auf dem Winterwanderweg zur Abzweigung Rona-Säge. Dabei kommt man am Husky-Gehege vorbei, welches vielleicht an den Lauten der Hunde auszumachen ist.

Nach einem kurzen Anstieg rückt bereits die Rona-Alpe ins Blickfeld. Dahinter ist der verschneite Walserkamm vom Hochgerach bis zum Falvkopf zu sehen, daran anschließend treten Glatt- und Türtschhorn markant hervor. Links hat man das Klostertal, das Hochjoch im Montafon und natürlich die Zimba im Blick. Nur der Hohe Fraßen versteckt sich noch für eine kurze Weile hinter einer Baumgruppe. Beim Haus „Nagilir“ mit den großen, knorrigen Laubbäumen gelangt man zur Abzweigung Rona-Alpe. Im Sommer ist die Alpe mit ihrer Schausennerei und dem Ausschank von Alpprodukten ein beliebtes Ausflugsziel. Jetzt im Winter ist hier Ruhe eingekehrt, und man kann den Klang der Stille genießen.

kurzbeschreibung

Besonderes: Sonne, Schnee und Romantische Landschaft berühren bei dieser leichten Route das Wanderherz von Jung und Alt.

Anforderung und Gehzeit: es sind insgesamt circa eineinhalb Stunden Gehzeit und circa 154 Höhenmeter im Auf und Ab des Wegverlaufs

Markierungen: Winterwanderweg pink

Charakter der Wege: planierter Winterwanderweg, je nach Schneelage

Kultur und Natur: Hochplateau Tschengla, Rona Alpe, Steinkreise, Biotope Mottakopf und Valschena

Anziehen und Mitnehmen: Wanderkleidung je nach Witterung, Wanderstöcke

Einkehrmöglichkeiten: verschiedene auf der Tschengla

Start und Ende: Wanderparkplatz Tschengla, Buslinie 581, Haltestelle Wanderparkplatz

Zu Steinkreisen und Lerchen

Nun findet man das Ziel der Wanderung, den Mottakopf, am Winterwegweiser. Am eingezäunten Rastplatz bei der Fichte geht es leicht abwärts. Je nach Schneelage wird dabei die Loipe gequert. Am Waldrand plätschert ein kleines Bächlein und mit dem Linksschwenk des Weges ragt die Mondspitze auf. Der Weg wird hier von großen Steinen begleitet. Bei Stein Nummer elf macht der Weg eine Kurve nach rechts hinunter.

Im warmen Orangerot heben sich die Lärchen vom Weiß des Schnees und dem Grün von Fichten und Tannen ab. Sie tragen zur besonderen Stimmung bei. Mit Blick auf die nächste Geländestufe, wo der Steinkreis von oben gut zu erkennen ist, steigt man ab. Dabei ist auf diesem kurzen Stück des Weges der wahrscheinlich schwierigste Teil der Tour zu bewältigen. Durch seine schattige Lage kann der Weg rutschig sein. Unten angekommen, wird ein kleines Bächlein gequert, das dem Plattenbach zufließt. Kurz danach spaziert man auf eine einzelne Lärche bei einem großen Stein zu. Aus der Nähe sind die Besonderheiten dieses sommergrünen Nadelbaums gut zu sehen. An manchen Ästen sind kleine Baumbärte (= Flechten) zu entdecken, was auf eine hohe Luftfeuchtigkeit hinweist. Der Weg führt wieder zum Waldrand, wo man geradeaus zum Weidegatter und dahinter ins Plattenbachtobel wandert.

Auf den Mottakopf und zurück

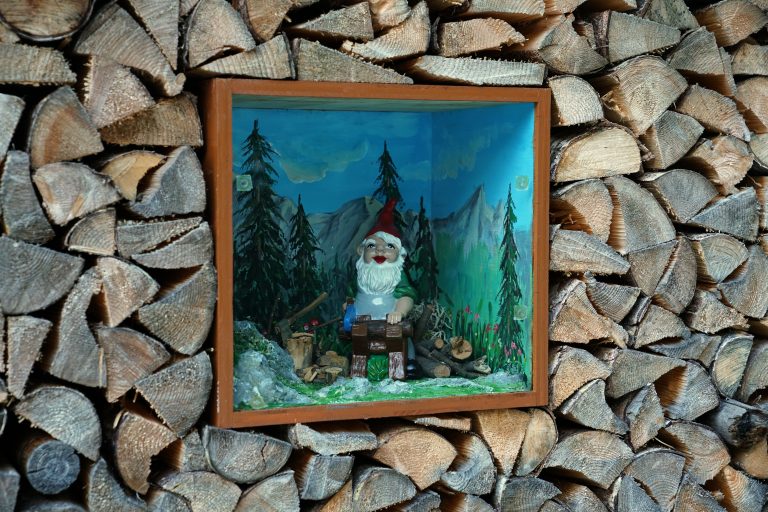

Über den Plattenbach betritt man das Vilschena-Maisäß. Das Tobel ist als besonderes Schluchtwaldbiotop bekannt. Es wird auch als Valschenamähder bezeichnet und ist durch die Magerwiesen und Lesesteinmauern ökologisch wertvoll. Ein liebevoll dekorierter Holzstapel steht am Rand des Waldes. Auf der Ruhebank des Mottakopfs fällt das Abschalten dann leicht.

Der Rückweg ist großteils bekannt. Nach dem Plattenbach kann auch rechts hinauf die Abzweigung bei der Loipe erreicht werden. Dort bietet sich der Weg links zu den Bäumen an, wo es rechts zum Parkplatz zurückgeht

Bis zum 600. Geburtstag

D ie Lärche (Larix decidua) gehört in die Ordnung der Nadelhölzer (Koniferen) und zur Familie der Kieferngewächse. Sie ist der einzige heimische Nadelbaum, der im Winter seine Nadeln abwirft. Dies macht die Lärche, um sich vor der Kälte zu schützen, so verträgt sie bis zu minus 40 Grad. Das natürliche Hauptverbreitungsgebiet sind die Alpen, wo sie bis auf circa 2400 Metern Höhe an der Baumgrenze anzutreffen ist. Die Forstwirtschaft hat aber auch in tieferen Lagen für ihre Verbreitung in Wirtschaftswäldern und Parks gesorgt. Lärchen werden ungefähr 600 Jahre alt, etwa 35 Meter hoch und benötigen viel Licht. Im Wald blühen sie erst mit etwa 30 bis 40 Jahren. Dann befinden sich männliche und die mit 10 bis 20 Millimeter doppelt so großen weiblichen Blüten am Baum. Die weiblichen sind rosa- bis purpurfarben und wandeln sich im Herbst ins Grüne. Die ausgereiften eiförmigen Zapfen sind hellbraun und bleiben, nachdem sie die Samen abgegeben haben, noch viele Jahre am Baum, ehe sie mit dem Zweig zu Boden fallen. Die Nadeln wachsen in Büscheln zu 30 bis 40 Stück und sind etwa 30 Millimeter lang. Im Herbst verfärben sie sich in wunderschön leuchtendes Goldrot, ehe sie abfallen. Im Winter sind an den Zweigen die leeren Blattbasen, die von weitem wie kugelige Noppen aussehen. Lärchen haben nach den Eiben das schwerste und härteste Holz der heimischen Nadelbäume. Es ist sehr widerstandsfähig und wird daher unter anderem für den Bootsbau verwendet. Die Lärchenharzgewinnung in Österreich wurde 2018 ins „Immaterielle Kulturerbe der Unesco“ aufgenommen. Das Harz kommt seit Jahrhunderten in der Volksmedizin und Tierheilkunde sowie bei der Herstellung von Lärchenöl oder Venetianer Terpentin zur Anwendung. Aus der Rinde wurden früher Gerbstoffe gewonnen.

Besonderes

Die Steinkreise auf der Tschengla wurden 2004 nach Plänen des Maschinenbauers und Pendlers Gerhard Pirchl (1942–2013) aufgestellt und darauf folgend kontrovers diskutiert. Die Kreise und Linien auf den zwei Geländestufen fügen sich gut in die Landschaft ein und regen die Fantasie an. Die Aufstellung orientiert sich am Lauf von Sonne und Mond, wie im Wandertipp vom 7. Mai 2021, basierend auf der Broschüre von Karl Fritsche (erschienen 2021, ausgeführt wurde

Quellen: naturvielfalt.at; unesco.at; Welcher Baum ist das?, Kosmos Verlag; vorarlberg-alpenregion.at; Karte: BEV 1230 West Bludenz