Warum müssen wir das gelesen haben, Frau Reichl?

In der Stadtbibliothek Dornbirn setzt sich Autorin und Germanistin Teresa Reichl mit dem deutschsprachigen Literaturkanon auseinander.

Mit ihrem Debutwerk „Muss ich das gelesen haben?“ nahm Autorin Teresa Reichl vergangenen Donnerstag auf dem Podium der Stadtbibliothek Dornbirn ihren Platz ein. Der Vortrag, der in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg stattgefunden hat, verläuft mit viel Humor, sarkastischen Seitenkommentaren und viel literarischem Wissen, das gut verständlich und locker vorgetragen wird. Der freche Generation-Z-Jargon mit gelegentlichen Anglizismen und Kraftausdrücken trifft dabei auf einen charmanten bayrischen Dialekt.

Der Name des Werkes erweist sich als facettenreich. Zum einen richtet sich das Buch, welches Reichl auch in Schulen vorträgt, an ein junges Publikum. Es soll den Jugendlichen klassische Literatur auf humorvolle Art näherbringen. Zum anderen setzt sich Reichl kritisch mit dem Kanon auseinander: Warum muss ich das gelesen haben? Und wer muss gelesen werden?

Die Leiden der jungen Leser

Oft endet der Exkurs in die klassische Literatur im Deutschunterricht mit frustrierten Fragezeichen. Zwischen ungewohnter Satzstellung und altmodischen Wörtern lauern teuflische Pakte mit Pudeln (Goethes „Faust“) oder das unerklärliche Erwachen als Ungeziefer (Kafkas „Die Verwandlung“). Die folgende Diskussion, warum ein Apfel und nicht etwa eine Birne auf den Protagonisten geworfen wird, erscheint dann ebenso frustrierend wie unnötig. Für viele Jugendliche endet die erste Berührung mit klassischer Literatur in einem Gefühl der Abneigung, eine Frage bleibt unbeantwortet: „Wieso muss ich das gelesen haben, und was bringt mir das überhaupt?“

In ihrem Erstlingswerk möchte Reichl Antworten liefern. Sie selbst sah sich während des Studiums und der Staatsexamen mit unzähligen Klassikern konfrontiert. Mit einem Lächeln berichtet die 28-Jährige, dass sie zuerst nach einer Selbsthilfegruppe für Studierende gesucht habe. Dieser Versuch misslang, aber sie realisierte schnell, dass scheinbar alle dieselben Fragen hatten, aber niemand diese Fragen zu stellen wagte.

Daraufhin habe sie begonnen zu recherchieren und die Informationen zusammenzutragen. Während der Pandemie fing Reichl an, auf YouTube klassische Literatur unter dem Format „but make it classy!“ innerhalb weniger Minuten ausführlich und mit viel Humor aufzuarbeiten.

Im Jahr 2023 folgt das Debut „Muss ich das gelesen haben?“. Der Fokus, erklärt Reichl, liege hierbei auf dem deutschsprachigen literarischen Schulkanon. Locker und humorvoll erklärt sie die Bedeutung von Literatur. Zudem verdeutlicht sie die Relevanz der literarischen Analyse und Interpretation, und weshalb es wichtig sei, einen Text nicht nur zu konsumieren, sondern sich tiefgreifend damit zu befassen und ihn zu hinterfragen.

Stichwort „hinterfragen“: hier betrachtet Reichl die maßgebende Frage ihres Debut erneut. Was, und vor allem wer, muss gelesen werden?

Das Schloss des Kanons

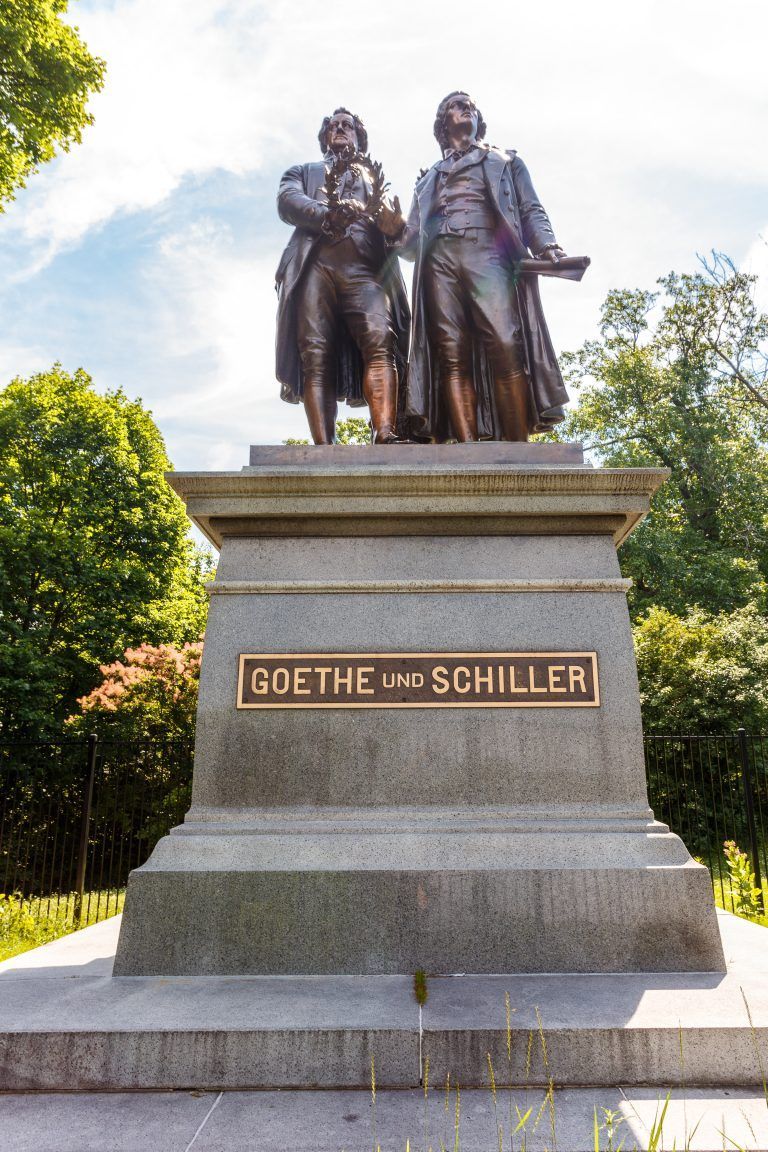

Der deutschsprachige Literaturkanon umfasst vielfältige Texte und Genres, scheint jedoch stets einseitige Perspektiven zu bevorzugen. Reichl teilt den Hauptanteil der Schriftsteller deutschsprachiger Klassiker in sieben Kategorien ein: sie sind Männer, weiß, heterosexuell, cis-geschlechtlich, aus der Oberschicht, christlich, und ohne Behinderungen. Ja-Ja, mag hier so einer rufen, wieder der böse, alte, weiße Mann – dabei habe er doch rein dienstlich die hochliterarischen Briefe der eigenen Schwester verbrannt! Ist es nun schon so weit, dass sogar Goethe und Schiller gecancelt werden?

Den literarischen Kanon zu hinterfragen bedeutet nicht, etablierte Schriftssteller aus dem öffentlichen Bewusstsein zu bannen. Immerhin sei ein Klassiker laut Reichl „ein Buch, das nicht aufhört zu sagen, was es zu sagen hat; egal wie alt es ist.“ Dementsprechend erzählt der Klassiker ein allgemeines Erlebnis, das menschlich ist und durch mehrere Zeiten hinweg relevant bleibt. Der Haken an der Sache: Das Allgemeine und Menschliche ist immerzu männlich.

Bei der Dekonstruierung des Literaturkanons soll vielmehr ergründet werden, weshalb der Kanon eine derart einseitige Perspektive zeige. Auch dieser Auseinandersetzung widmet Reichl sich ausführlich. Antworten, die sie zuerst auf ihre Fragen bekommen habe, sollen von „Frauen haben nicht geschrieben“ bis zu „Frauen schreiben nicht so gut wie Männer“ gereicht haben. Damit gab sie sich nicht zufrieden.

Ein Buch für sich allein

“Ich bin hingerissen von Deinem Brief, Deinen Schriften, Deiner Art zu denken … Ich sehe einen reifen Geist, eine Riccoboni, eine fremde Person, einen Autor, von dem ich selbst ietzo lernen kann … Oh, meine Schwester, bitte keine solchen Briefe mehr, oder ich schweige … Ich gestehe Dir’s, meine ganze Kunst wäre nicht imstande, eine Szene zu schreiben, wie sie Dir die Natur eingegeben hat.”

– Johann Wolfgang von Goethe an seine Schwester Cornelia

Durch ausführliche Recherche schafft Reichl es, diese Annahmen zu widerlegen. Frauen hätten geschrieben, wären aber gar nicht oder nur unter männlichem Pseudonym veröffentlicht worden. Dazu kämen gesellschaftliche Strukturen wie limitierte Bildung, vollständige finanzielle Abhängigkeit oder restriktive Erwartungen an Frauen, die das Schreiben schwer bis unmöglich machten. Wiederum wären Werke von Frauen, die es tatsächlich an die Öffentlichkeit geschafft hatten, oftmals obgleich der Qualität in die Trivialliteratur gesteckt oder als „Frauenliteratur“ belächelt worden. Reichl erklärt zudem, dass viele Werke von Schriftstellerinnen oft post mortem aus der Öffentlichkeit genommen wurden.

Es ist also nicht das Ziel, etablierten Werke des Kanons aus der Öffentlichkeit zu bannen oder den literarischen Wert abzusprechen. Stattdessen sollen Werke, die aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden (worden) sind, die Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten, die ihnen zusteht.

Im Kanon was Neues

Zuletzt präsentiert Reichl eine ausführliche Liste an Buchempfehlungen, die sie für einen vielseitigen Kanon vorschlägt. Diese Palette an Werken rückt gezielt diverse Schriftsteller und verschiedene Perspektiven in den Vordergrund.

Ihre Empfehlungen umfassen unterschiedliche Religionen und Ethnien, Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten, Menschen mit körperliche Beeinträchtigungen und aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Intersektionale Perspektiven (wo unterschiedliche Identitätsaspekte sich überschneiden und zusammenwirken) sind ebenso bedeutend. Abschließend spricht Reichl von der Wichtigkeit, dass es Geschichten von und über alle verschiedenen Menschen gibt. Alle Menschen, mit ihren vielfältigen Facetten und Identitäten, sind wichtig genug, um gesehen und gelesen zu werden.