„Trumps Pläne hebeln das Völkerrecht aus“

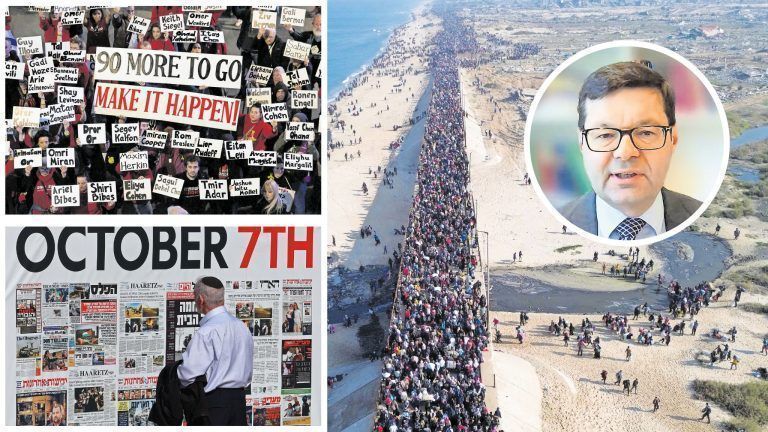

Prof. Dr. Andreas Müller stammt aus Feldkirch und befasst sich als Experte für Völkerrecht mit dem Nahost-Konflikt. Er spricht über Kriegsrecht, Konfliktdynamik und Friedenschancen.

Sie haben vor Kurzem in Vorarlberg einen Vortrag zum Nahost-Konflikt gehalten. Welche Reaktionen haben Sie darauf erhalten?

Prof. Dr. Andreas Müller: Ich würde sagen, dass es, wie immer beim Nahost-Thema, eine sehr lebhafte Diskussion gab. Das merkt man einfach. Der Konflikt berührt Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen, sei es aus religiösen, historischen oder politischen Motiven. Obwohl es sich bei Israel und Palästina um eine geografisch kleine Region handelt (nur etwa ein Drittel Österreichs), hat der Konflikt enorme geopolitische Bedeutung.

Donald Trump hat vorgeschlagen, den Gaza-Streifen unter US-Verwaltung zu stellen. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag aus völkerrechtlicher Sicht?

Müller: Völkerrechtlich ist die Sache sehr schwierig zu verwirklichen. Eine solche Übernahme würde voraussetzen, dass die USA als Verwaltungsmacht anerkannt werden – was eine Zustimmung der offiziellen Vertretung der Palästinenser, d.h. der PLO, erfordern würde. Angesichts der politischen Realität ist das kaum vorstellbar. Zudem müsste die Souveränität der Nachbarstaaten gewahrt werden, insbesondere Ägyptens und Jordaniens, da eine Umsiedlung von Palästinensern auf deren Gebiet im Raum steht. Im Übrigen widerspricht die angedachte Massenumsiedlung klar menschenrechtlichen Grundsätzen: Niemand darf gegen seinen Willen umgesiedelt werden, sei es durch direkte Zwangsmaßnahmen oder indirekt durch unmögliche Lebensbedingungen. Letztlich zeigt Trumps Plan, dass er eine rein geopolitische und wirtschaftliche Perspektive verfolgt, aber zentrale völkerrechtliche Prinzipien aushebelt. Dass der Vorschlag dennoch politisch diskutiert wird, zeigt, wie weit sich manche Debatten von realistischen Lösungsansätzen entfernt haben.

Sind wir in Europa wirklich umfassend informiert, oder gibt es eine hier gewisse Einseitigkeit in der medialen Darstellung des Konflikts?

Müller: Ich bin kein Medienwissenschaftler, aber ich kann als Völkerrechtler sagen, dass die Berichterstattung oft verkürzt wird. Es ist schwierig, komplexe Sachverhalte so aufzubereiten, dass sie für eine breite Öffentlichkeit verständlich bleiben. Dabei geht zwangsläufig Differenzierung verloren. Besonders problematisch ist der Einfluss von Propaganda und Falschinformationen, die gezielt über soziale Medien verbreitet werden. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen alte Bilder oder Videos aus anderen Konflikten genutzt werden, um Narrative zu verstärken. Dazu kommt, dass klassische Medien oft einer Linie folgen, entweder mit stärkerem Fokus auf Israel oder auf die palästinensische Seite. Eine wirklich neutrale Berichterstattung ist extrem schwierig.

Oft wird Kritik an Israels Politik schnell mit Antisemitismus gleichgesetzt. Wie sehen Sie das als Völkerrechtler? Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Kritik und Antisemitismus?

Müller: Es gibt klare völkerrechtliche Regeln, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit definieren. Kritik an militärischen oder politischen Entscheidungen Israels kann auf dieser Grundlage vollkommen legitim sein. Ebenso wie die Kritik an der Hamas, wenn diese Geiseln nimmt oder Zivilisten als Schutzschilde nutzt. Antisemitismus beginnt dort, wo Kritik an der israelischen Regierung oder Militärführung mit rassistischen Stereotypen vermischt wird, also wenn unterstellt wird, dass jüdische Menschen oder Israel als Staat „immer schon“ bestimmte Dinge getan hätten. Ein Beispiel: Der israelische Premierminister Netanyahu hat auf die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag mit dem Argument reagiert, dies sei Antisemitismus. Dabei gibt es eine detaillierte juristische Begründung für diese Haftbefehle. Wer jede Kritik mit Antisemitismus gleichsetzt, verharmlost diesen Begriff und macht ihn letztlich wirkungslos.

„Wer jede Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichsetzt, verharmlost diesen Begriff und macht ihn letztlich wirkungslos.“

Prof. Andreas Müller

In Konflikten wie diesem neigen viele dazu, Vergehen der einen Seite mit jenen der anderen zu rechtfertigen. Ist das aus völkerrechtlicher Sicht haltbar?

Müller: Das Völkerrecht funktioniert nicht einfach nach dem Grundsatz: Gleiches mit Gleichem vergelten. Selbstverteidigung muss verhältnismäßig sein. Auch wenn ein Angriff erfolgt, gegen den man sich legitimerweise verteidigen darf, rechtfertigt das nicht unbegrenzte Gegenmaßnahmen. Zudem gibt es absolute Verbote: Folter, gezielte Angriffe auf Zivilisten oder das Aushungern der Bevölkerung sind völkerrechtlich nicht rechtfertigbar, egal in welchem Kontext. Besorgniserregend ist etwa, dass es laut UN Hinweise darauf gibt, dass Israel vor Angriffen auf Krankenhäuser über zivile Opfer informiert wurde und dennoch Angriffe erfolgten.

Israel hat einen der besten Geheimdienste der Welt. Kann ein solcher Staat glaubhaft behaupten, dass er nicht wusste, dass sich Zivilisten in einem bombardierten Krankenhaus aufhielten?

Müller: Israel hat mehrfach bewiesen, dass es sehr präzise operieren kann, indem es Hamas-Führer gezielt getötet hat. Andererseits muss man anerkennen, dass es trotz dieser Fähigkeiten über Monate nicht gelungen ist, viele der Geiseln zu befreien. Israel weiß insofern nicht alles.

Sind die Geiseln also besser versteckt als die Hamas-Anführer?

Müller: Möglicherweise sind die Geiseln bewusster isoliert und versteckt worden, während Hamas-Führer sich bewegen und kommunizieren müssen, was sie angreifbarer macht. Eine Geiselbefreiung ist zudem weitaus komplexer als ein gezielter Drohnenangriff.

Ist es völkerrechtlich erlaubt, einen Angriff durchzuführen, wenn der Gegner bewusst Zivilisten als Schutzschilde benutzt?

Müller: Das Völkerrecht unterscheidet hier zwei Dinge: Erstens, der Einsatz von menschlichen Schutzschilden ist absolut verboten und stellt ein Kriegsverbrechen dar. Zweitens, zivile Ziele dürfen nicht direkt angegriffen werden. Das gilt auch, wenn sie für militärische Zwecke missbraucht werden. Angriffe auf militärische Ziele sind nur dann erlaubt, wenn sie verhältnismäßig sind und das militärische Ziel den potenziellen Schaden rechtfertigt. Oft bedeutet das, dass ein Angriff nicht durchgeführt werden darf.

Gibt es eine Perspektive für dauerhaften Frieden in der Region?

Müller: In den 1990er-Jahren gab es ernsthafte Bemühungen, nachhaltigen Frieden zu etablieren. Shimon Peres auf der israelischen und Jassir Arafat auf der palästinensischen Seite hatten die Vorstellung, dass eine Zweistaatenlösung realisierbar wäre, mit klaren Grenzregelungen und einer pragmatischen Koexistenz. Eine Lösung kann nur auf Grundlage des Völkerrechts und des Selbstbestimmungsrechts des israelischen und palästinensischen Volkes entstehen. Vorschläge wie Zwangsumsiedlungen widersprechen diesen Prinzipien fundamental. Für eine langfristige Lösung braucht auch politische Akteure, die bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Ohne ernsthafte Vermittlungsversuche und Druck von außen, insbesondere durch die internationale Gemeinschaft, wird es kaum Bewegung in diesem Konflikt geben. Die aktuelle Lage zeigt, dass beide Seiten eher auf Eskalation setzen als auf Kompromisse. Eine friedliche Zukunft ist daher momentan nicht absehbar.

Zur Person

Prof. Dr. Andreas Müller, LL.M. (Yale)

ist Professor für Europarecht, Völkerrecht und Menschenrechte an der Universität Basel. Zuvor lehrte und forschte er an den Universitäten Innsbruck und Michigan. Seine Schwerpunkte sind humanitäres Völkerrecht, internationale Strafgerichtsbarkeit und europäische Menschenrechte. In den 2000er-Jahren arbeitete er in Jerusalem für eine NGO und erlebte den Nahost-Konflikt aus nächster Nähe.