Ordentliche Orgie und Achtung ohne Augen

Interview. Herzstück des Bregenzer Kultursommer ist eine Ausstellung mit Werken von Paul Renner und Herrmann Nitsch. Die NEUE sprach mit dem Künstler und Kunst-Verwirklicher Roland Adlassnigg über seine Erfahrung mit Nitsch und wie er sich am Kultursommer beteiligt.

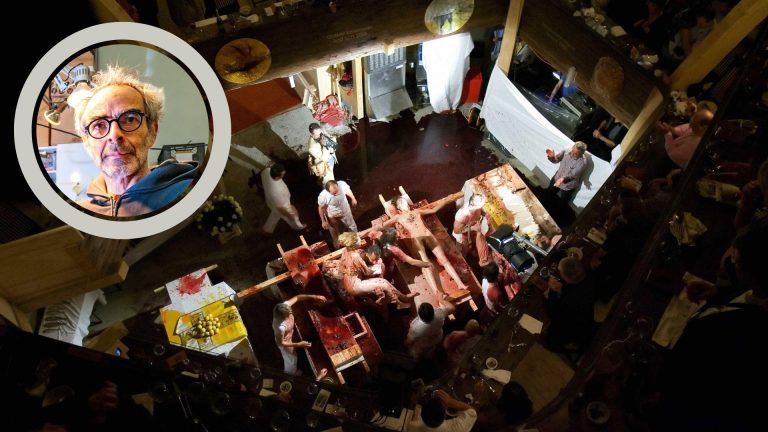

Herr Adlassnigg, Sie waren 2007 Bauleiter bei der Aktion Theatrum Anatomicum von Paul Renner vor dem Kunsthaus Bregenz. Bilder der Aktion sind ab Samstag im Bregenzer Magazin 4 ausgestellt. Wie begann dieses Projekt damals?

Roland Adlassnigg: Die Initiative kam ursprünglich von Paul Renner, der lange als Assistent von Hermann Nitsch gearbeitet hatte. Renner hat es geschafft, Nitsch für die Aktion in Bregenz zu gewinnen. Dieser hat uns eine lange Liste mit Materialien gesendet. Etwa 100 Liter Blut, Leim, Zitronen, Priestergewänder. Dann haben wir Handwerker und Freiwillige gesucht. Nitsch hatte klare Vorstellungen, wie es ablaufen soll: Da braucht es einen Kübel Blut, da einen mit Leim, hier die Farbe. Einer seiner Vertrauten hat die Anweisungen dirigiert. Es war sehr spannend, aber auch entspannt.

Es klingt nach einer kontrollierten, fast schon ordentlichen Orgie.

Adlassnigg: Wer an einer solchen Aktion teilnimmt, möchte nicht den ganzen Abend über blutverschmiert herumlaufen. Also braucht es Duschen, Kleidung, Strukturen.

Sie waren damals 35 Jahre alt. War es Ihr erste Projekt in dieser Größe?

Adlassnigg: Ja. Sowohl was die Zeit als auch die Dimension betrifft. Mit meinen vier Assistenten habe ich als Bauleiter geschaut, dass alle Handwerker am richtigen Ort sind.

Wie war die Zusammenarbeit mit Handwerkern? Hatten sie Verständnis.

Adlassnigg: Größtenteils waren sie sehr kooperativ. Der Holzbau war allerdings ein Unikat, nichts von der Stange. Ich schätze, es waren rund 800 Holzteile, alle nummeriert. Der Aufbau in nur zwei Wochen war extrem fordernd. Danach musste alles wieder rückstandslos abgebaut werden. Der Betonbauer meinte irgendwann: „Jetzt kippen wir hundert Tonnen Beton rein.“ Der wurde als Gegengewicht gebraucht, damit die Konstruktion stabil bleibt, ohne den Platz zu beschädigen. Wir haben mit mehreren Schichten Folie gearbeitet und Trennfugen eingeplant, um ohne schwere Abbruchwerkzeuge auskommen zu können.

Was haben Sie aus dem Projekt mitgenommen?

Adlassnigg: Dass viel mehr möglich ist, als man sich zuerst vorstellt. Wenn das Konzept steht und die Logistik stimmt, kann man Dinge realisieren, die vorher utopisch wirkten.

Beim Bregenzer Kultursommer stellen Sie gemeinsam mit Amrei Wittwer im Magazin 4 aus. Wie kam es dazu?

Adlassnigg: Das war ein Angebot von der Stadt. Ich kannte Amrei bereits und wusste, dass wir ähnliche Interessen teilen – auch im Materialverständnis. Wir haben dann gemeinsam über das Thema Missing Link gesprochen, Bilder ausgetauscht, telefoniert, diskutiert. Es war eine sehr produktive Zusammenarbeit.

Was zeigen Sie in der Ausstellung „Theriomorphe. Artefakte zur Beschwörung“?

Adlassnigg: Ich habe eine Arbeit überarbeitet, die über 30 Jahre alt ist. Es ging mir um das Animalische, um die Frage, was passiert, wenn man den Kopf ausschaltet. Zwei Werke drehen sich genau darum.

Wie meinen Sie das, den Kopf ausschalten?

Adlassnigg: Ich habe zum Beispiel zwei Stier-Zeichnungen angefertigt, beide mit geschlossenen Augen. Eine mit der linken, eine mit der rechten Hand. Der Unterschied wird sichtbar, wenn man genau hinsieht. Der Versuch war: Was passiert, wenn die Hand führt, aber das Auge nichts kontrolliert? Eine andere Arbeit ist eine Tonschweinemaske, die ich blind modelliert habe. Ton direkt aufs Gesicht, mit dem Bild im Kopf. Die Hände führen aus, ohne dass Augen als Kontrollorgan ins Spiel kommen. Ich finde es spannend, da etwas anderes herauskommt, als man sich vorstellt. Der Link zum Rituellen besteht also darin, das Unbewusste zur Sprache kommen zu lassen.

Wie interpretieren Sie persönlich „Missing Link“, das Leitmotiv des Kultursommers?

Adlassnigg: Ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht nach einer Rückbindung zur Natur. Vor allem in einer Zeit, in der alles schnell und digital ist. Früher hat man nicht alles mitbekommen, wenn in China ein Sack Reis umgefallen ist. Heute sind wir von Informationen überflutet. Man muss lernen, sich selbst zu erden. Das betrifft auch unsere Urteile. Wir sind gezwungen, herauszufinden, was wahr ist, was Fake ist. Das verlangt innere Klarheit.

Was bedeutet das für Sie im Alltag?

Adlassnigg: Den Krieg in der Ukraine etwa kann man alleine nicht beenden. Das ist ungerecht, aber nichts Neues. Ich kann aber versuchen, freundlich zu bleiben, Danke sagen, meinen Nachbarn respektieren, meinen eigenen Zorn im Zaum halten. Wenn mir eine Partei wie die FPÖ sagt, Migranten seien schlecht, ich aber andere Erfahrungen gemacht habe, dann kann ich auch anders denken. Das ist mein Beitrag zu einem friedlicheren Miteinander.