Künstliche Intelligenz und ihre realen Folgen

Die neue Schau der Galerie Lisi Hämmerle wirft einen kritischen Blick auf die digitale Revolution.

Sex-Robotern, Computer die Gehirne Lesen und von künstlicher Intelligenz gesteuerte Tötungsmaschinen. Was in Stichworten an den 1995 erschienenen Science-Fiction-Anime „Ghost in the Shell“ erinnert, ist längst Realität. Davon kündet „Traces of Control“, die neue Ausstellung von Ruth Schnell und Patrícia J. Reis in der Bregenzer Galerie Lisi Hämmerle.

Die 1956 in Feldkirch geborene Schnell zählt zu Österreichs bedeutendsten Pionieren der Medienkunst. Von 1987 bis 2023 an der Universität für angewandte Kunst Wien tätig, erst als Lehrende, dann als Leiterin der Abteilung Digitale Kunst, ist sie mit den kollektiven (Alb-)Träumen der Gesellschaft wohl vertraut. Pensioniert aber alles anderes als inaktiv, ist ihre neue Schau das Werk einer gemeinsamen Forschung mit der Medienkünstlerin Reis.

Gedanken-Ableser

„Die Entwicklung künstlicher Intelligenz mindestens so bedeutsam wie die technische Revolution des 19. Jahrhunderts. Auch wenn sich ihre Folgen nicht abschätzen lassen, liegt mein Augenmerk auf der Frage, was sie für uns bedeutet“, offenbart Schnell ihren Zugang. Gedanken, die in näherer Zukunft von Maschinen gelesen werden könnten. Denn während Gehirnstrommessungen nichts Neues sind, erlauben neue Technologien die bis dahin unmögliche Auswertung der gewaltigen Datenmengen. Die Künstlerin nennt ein Beispiel: In einem Versuch stellten sich Menschen ein Haus vor. Die daraus gewonnenen Daten – Muster, Frequenzen, Bildsignaturen – wurden mithilfe von KI so verarbeitet, dass aus der bloßen Vorstellung ein visualisierbares Bild entstand. Kein exakter Plan, aber ein Schema: „Man sieht das Haus nicht exakt, aber es entsteht eine Form, die deutlich genug ist, um sie zu erkennen.“ Die Vorstellung wird zur visualisierten Struktur. Nicht als Gedanke, sondern als extrahierte Spur im neuronalen Netz. Davon künden ausgestellte Granitplatten, sie zeigen Hirnscans und Graphen eines Lügendetektors.

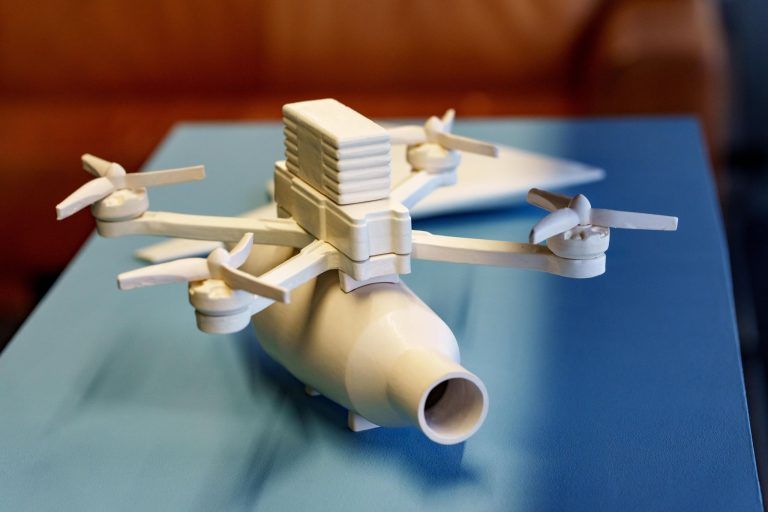

In Originalgröße gehaltene Nachbildungen von Kampfdrohnen verdeutlichen Gegenwart und Zukunft der Kriegsführung. Die fragilen Keramik-Skulpturen kontrastieren bewusst mit dem tödlichen Einsatz ihrer Vorbilder, die aktuell das Schlachtgeschehen in der Ukraine bestimmen. Immer weniger Menschen verlassen dort des Nachts ihr Haus, zu groß die Angst, von einer automatisch gesteuerten Maschine getötet zu werden.

Globaler Stoffwechsel

Den Widerspruch von Form und Inhalt führen bestickte Baumwolltücher fort. Auf den ersten Blick muten sie heimelig an, doch rasch wird klar, was für „Daten auf den Tisch“ gelegt werden. Auf ihnen visualisieren Schnell und Reis den globalen Stoffwechsel der künstlichen Intelligenz, zeigen ihre Verknüpfung in das Netz der Ausbeutung von Mensch und Natur. „Eine zehnminütige Unterhaltung mit einer KI verbraucht etwa eine Flasche Wasser“, sagt Schnell. Das sei keine Metapher, sondern physische Realität und Ausdruck eines technologischen Apparats, der nicht im Virtuellen beginnt, sondern in Minen, Hallen und Rechenzentren.

Beschädigte Intimität

Ein Sinnbild beschädigter Intimität geben im Raum verteilte Figuren aus Stahl. Dabei handelt es sich um die Skelette handelsüblicher Sex-Roboter. Ursprünglich in obszönen Karikaturen von Frauenkörpern aus Silikon gehüllt, wirken sie nackt fast schon frei. Ihre Anordnung orientiert sich an Sexposen und kunsthistorischen Darstellungen von Frauen, eine gekonnte Verweis auf die jahrhundertelange Objektivierung weiblicher Körper. In einer Arbeit wird ein separat erworbenes Vaginalteil aus Silikon aufgeschnitten. „Was sich darin findet, hat mit Anatomie wenig zu tun“, sagt Schnell. Es gehe nicht um Intimität, sondern um Simulation, Steuerung und Kontrolle.

Einem ganz anderen Ruf nach Kontrolle schließt sich Schnell an. Wie viele Forschende hält sie für ein völkerrechtliches Regelwerk für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz für notwendig. Während deren Entstehung in den Sternen steht, kann die Schau noch bis zum 18. August besichtigt werden.