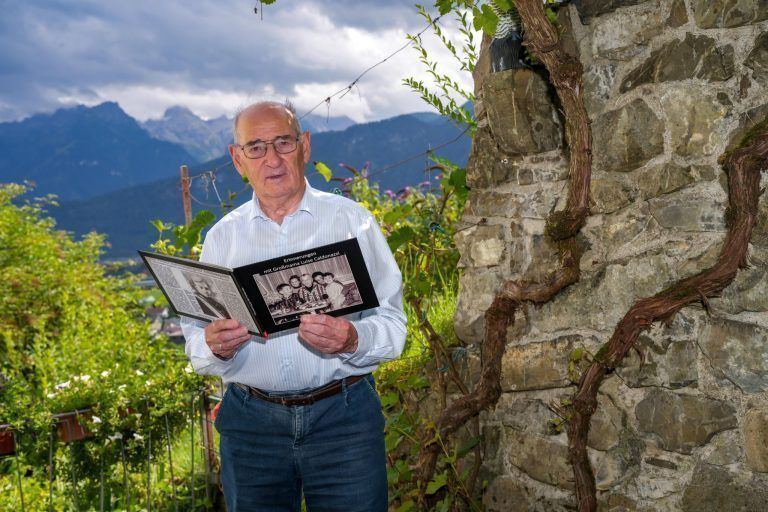

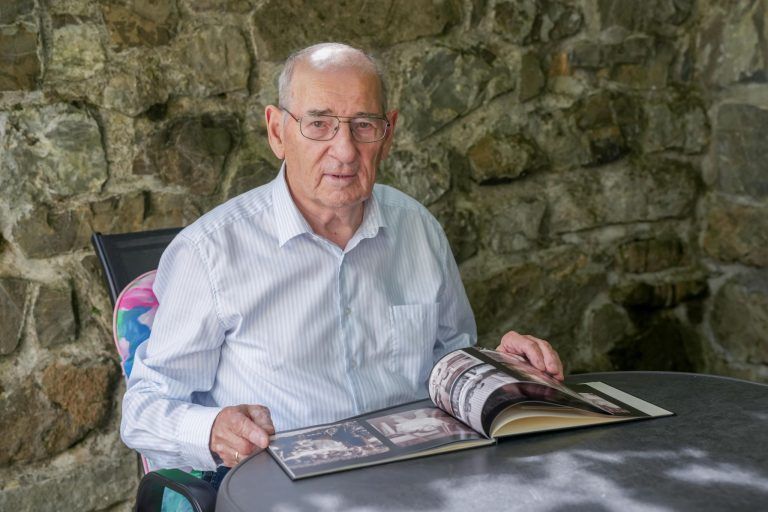

Zeitzeuge berichtet: “In unserem Dorf wurde Hitlers Auto versteckt”

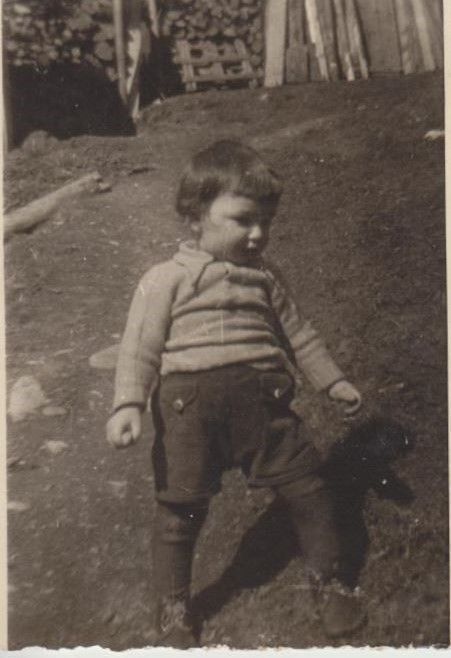

1940 kam Luis Caldonazzi mit zwei Jahren aus dem Südtirol nach Lend in Salzburg. Er erzählt von seiner Kindheit im NS-Reich und seinem Umzug in das Vorarlberg der Nachkriegszeit.

Die sogenannte „Option“ stellte die deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung in Italien in den 1930er-Jahren vor die Wahl: Entweder man verblieb im faschistischen Italien oder man übersiedelte in das deutsche NS-Reich. Letzteres tat auch die Familie Caldonazzi.

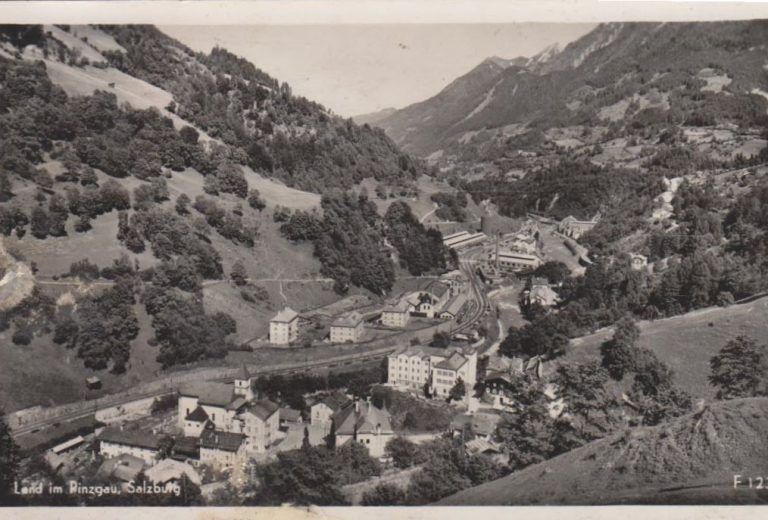

So zog der heute in Thüringen im Walgau wohnhafte Luis Caldonazzi 1940 als zweites von sieben Kindern, im Alter von zwei Jahren in die kleine Gemeinde Lend im Salzburger Pinzgau.

Seinen Vater sah der heute 87-Jährige in den ersten Jahren nur selten: „Er musste einrücken, zog mit den Truppen von Jugoslawien bis nach Russland und marschierte dann bis nach Dresden zurück – einen Tag, nachdem die Stadt bombardiert worden war.“ Auch in russischer Gefangenschaft war der Vater zwischenzeitlich. Die Mutter hingegen zog Luis und seine Geschwister in einer Eisenbahnerwohnung auf, da sein Vater – ein ausgebildeter Bäcker – vor dem Krieg für die Eisenbahn arbeitete.

„Meine Mutter hatte damals eine zwiespältige Sicht auf Hitler. Als sogenannte befreite Südtirolerin war sie ihm einerseits dankbar. Aber auf der anderen Seite war sie der Meinung, Hitler sollte die Kirche in Ruhe lassen. Sie war aus Kaltern, einer erzkatholischen Gemeinde“, berichtet Caldonazzi.

Zigaretten als Tauschmittel

Dank der Eisenbahner-Vergangenheit des Vaters hatte die Familie in Lend einen Vorteil: „Mein Vater hat nicht geraucht. Die Zigaretten, die ihm zugeteilt wurden, hortete er. Gemeinsam mit Lebensmitteln schickte er diese in einer Holzkiste über die Eisenbahn zu uns. Er hat gewusst, wie das funktioniert, es ist nichts verloren gegangen. Dadurch hatte die Mama freie Hand, denn mit Zigaretten hat man einiges gekriegt.“ Kaufen konnten sich Familien damals nur Essensrationen, die per Lebensmittelkarte streng zugeteilt waren. Aber: „Es gab nichts, was man mit Zigaretten nicht bekommen hat. Butter und Zigaretten waren die höchsten Tauschmittel.“

Während der Familie große Bombardierungen aufgrund des schmalen Tals, in dem Lend gelegen ist, erspart blieben, prägten andere Gräuel des Kriegs den jungen Luis Caldonazzi: „Eine ganze Nacht lang stand ein Zug im Bahnhofsgelände, voll mit hunderten Verwundeten. Niemand hat sich um sie gekümmert, also taten sich die Menschen privat zusammen, um die Verwundeten notdürftig zu versorgen. Da waren Leute dabei, die beide Beine verloren hatten und die völlig verstümmelt waren. Das hat mich wahnsinnig erschreckt.“

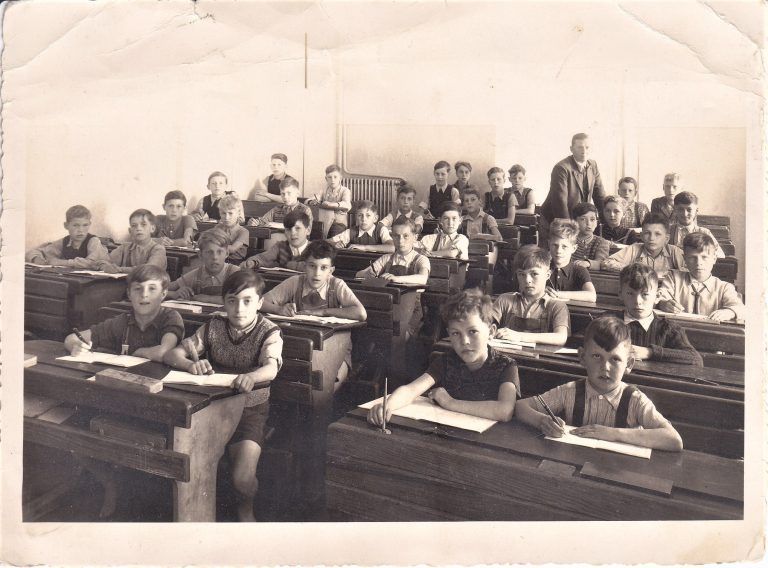

Auch die eingeschränkte Meinungsfreiheit fiel dem Burschen auf: „Die Frauen haben vor den Eisenbahnerwohnungen draußen gestrickt und miteinander geredet. Hier und da ist ein Wort gefallen, da hieß es: ‚Das darf man heutzutage nicht mehr sagen, sonst kommt man ins KZ.‘ Was ein KZ (Konzentrationslager, Anm. d. Red.) genau ist, haben wir nicht gewusst. Aber gesprochen hat man davon.“

Hitlers Auto versteckt

Ein bestimmtes Erlebnis gegen Ende des Kriegs ließ Luis Caldonazzi am NS-Regime zweifeln. „Ende April 1945 kamen wir Kinder zum Bahnhof. Da standen drei Autos, eines davon hat Hitler gehört. Die wurden vor den Amerikanern versteckt. Uns Kinder hat man in zwei hineingelassen, aber als wir in das von Hitler einsteigen wollten, hat man uns verjagt“, schildert er. Die Fahrzeuge habe man vor den Amerikanern verstecken wollen – ohne Erfolg, wie sich herausstellen sollte. „Ich war damals siebeneinhalb Jahre alt. In der Schule und im Kindergarten musste man die Hitler-Lieder singen, alles hat sich nur auf das konzentriert. Wer was anderes geredet hat, war schon verdächtig. Da habe ich mir gedacht: Der große Hitler, die ganze Welt will er erobern, und jetzt muss man sein Auto verstecken, in einem elendigen Dorf mit ein paar hundert Einwohnern. Das kam mir komisch vor.“ Heute ist er sich über den Grund sicher: „Der Gauleiter Hofer war aus Bad Gastein, etwa sieben Kilometer von Lend. Er kannte die Topografie, um das Auto zu verstecken.“

Auch nach der Kapitulation gab es grausame Erlebnisse: „Die Mama von einem meiner Freunde hatte nichts mehr von ihrem Mann gehört. Als die US-Soldaten kamen, hat sie ein Verhältnis mit einem der Amerikaner angefangen. Dann ist der Mann überraschend heimgekommen und hat die zwei im Bett erwischt. Daraufhin ist er rausgegangen und hat sich das Leben genommen. Das sind schreckliche Erlebnisse, mit denen ein Sechsjähriger fertig werden muss.“

Umzug nach Vorarlberg

Luis Caldonazzi hatte mehr Glück: Sein Vater kam nach Hause und suchte sich einen neuen Job. Er ging zurück zur Eisenbahn, machte die Fahrdienstleiterprüfung und erhielt eine Stelle im damals bäuerlich geprägten Vorarlberg. „Eine Schwester meiner Mama wohnte in der Eisenhammerstraße in Dornbirn und hat angeboten, uns aufzunehmen. Wir waren sechs Kinder, die Mama hochschwanger, und wohnten zu vierzehnt ein halbes Jahr lang in dieser Zweizimmerwohnung.“ Ein großes Problem sei es für die Kinder nicht gewesen: „Wir konnten einfach rausrennen, wir hatten große Freiheit.“

Später absolvierte Luis Caldonazzi eine Ausbildung als Konditor und kam über einen Job in einer Bäckerei zur Firma Suchard, wo er Abteilungsleiter in der Pralinenproduktion wurde. Mit seiner Frau Edith lebt der fünffache Vater in Thüringen, wo er sich in der Vergangenheit in der Gemeindepolitik und im Seniorenbund engagierte.

Nach wie vor beschäftigt den heute 87-Jährigen die Vergangenheit. Seine heutigen Gedanken zum NS-Regime, aber auch zu anderen brutalen Diktaturen, sind klar: „Das Problem ist das Menschenbild. Wenn man das nicht vom Menschen abschaut, sondern erfindet, dann übersieht man Verschiedenes, was zum Menschen gehört. Für mich ist das Allerwichtigste, dass ein Kind mit eigenem Willen und einem Sinn im Leben heranwächst. Das ist bei allen Ideologien, die ich bisher kennengelernt habe, nicht der Fall. Denn die Ideologen gehen von einem Feindbild aus, das verfolgt und vernichtet werden muss.“

Wichtig ist für Caldonazzi, über diese Erlebnisse zu reden, damit die Gräuel aus dieser Zeit nicht in Vergessenheit geraten – so, wie er es in diesem Rahmen für die NEUE am Sonntag getan hat.