Firmeninsolvenzen: Was die Bilanz nach drei Quartalen zeigt

Während österreichweit mehr Firmen in die Insolvenz schlittern, verläuft die Entwicklung in Vorarlberg anders. Doch auch hier gibt es Warnsignale.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Vorarlberg ist in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich gesunken. Nach Berechnungen des KSV1870 wurden bis Anfang September deutlich weniger Verfahren eröffnet als im Vorjahr.

Knapp die Hälfte aller Insolvenzen entfällt laut KSV1870 auf die Branchen Bau, Handel sowie Beherbergung und Gastronomie. Besonders der Einzelhandel sei durch die Konkurrenz im Internet und die anhaltende Inflation unter Druck geraten.

Rückgang verlangsamt

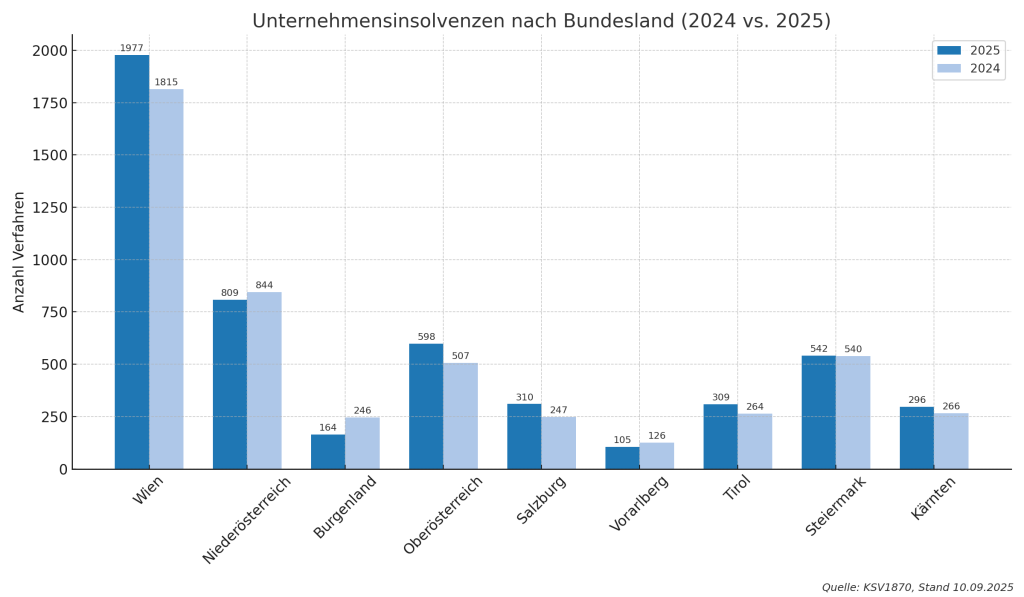

„Die Zahl der Unternehmenspleiten liegt zwar nach wie vor deutlich unter Vorjahresniveau, allerdings hat sich der Rückgang zuletzt verlangsamt. Damit dürfte die Talsohle erreicht sein“, erklärt KSV-Standortleiter Nathaniel Heinritz in Feldkirch. Während österreichweit ein Anstieg von 5,3 Prozent registriert wurde, blieb Vorarlberg unter dem Bundesschnitt.

Bis Anfang September wurden 105 Verfahren gezählt, um 16,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 126 Fällen. 39 Verfahren konnten mangels Vermögen gar nicht erst eröffnet werden. Betroffen waren 217 Beschäftigte sowie 538 Gläubiger. Im ersten Halbjahr lag das Minus noch bei rund 21 Prozent, im dritten Quartal erhöhte sich die Dynamik jedoch leicht.

Exportabhängigkeit erhöht Unsicherheit

Vorarlbergs Wirtschaft leidet laut Heinritz besonders unter internationalen Unsicherheiten. Als stark exportorientiertes Bundesland ist Vorarlberg eng mit Deutschland verbunden, wo die Konjunktur seit Längerem schwächelt. Trotz eines breiten Branchenmixes und stabiler Nischenbetriebe können sich die Unternehmen der insgesamt schwierigen Wirtschaftslage in Europa nicht entziehen

Ausblick

Für die weitere Entwicklung seien sowohl nationale Entlastungen als auch EU-weite Strukturmaßnahmen entscheidend, betont Heinritz. Die von der Bundesregierung angekündigten Schritte wie die Verdoppelung des Investitionsfreibetrags und Hilfen für energieintensive Betriebe seien zwar zu begrüßen, müssten aber Teil einer langfristigen Entlastungsstrategie sein. Ohne einen spürbaren Bürokratieabbau auf europäischer Ebene drohe der Effekt jedoch zu verpuffen.