Warum Shakespeare kein Schnee von gestern ist

Dunkle Kunst für düstere Zeiten bietet das Vorarlberg Landestheater mit ihrer gelungenen Inszenierung von Shakespeares 400 Jahre altem Klassiker „Macbeth“.

Die Geschichte der Menschheit gleicht einer Schlachtbank, auf der das Glück der Völker, die Weisheit der Staaten und die Tugend der Individuen zum Opfer gebracht worden. Es ist naheliegend, ihr mit Trauer zu begegnen. Das wusste schon der deutsche Philosoph Hegel im Vorwort seiner 1837 erschienenen „Philosophie der Geschichte“. Doch die von ihm an der gleichen Stelle formulierte Frage, ob diese Opfer einem höheren Endzweck folgen, kann heute wahrlich niemand positiv beantworten. Daher erscheint William Shakespeares 400 Jahre altes Stück „Macbeth“ beängstigend zeitlos. Eine Einsicht, die Stephanie Gräve, Intendantin des Landestheaters Vorarlberg, teil. Für sie erscheint das Gemetzel im Stück „wie in der Welt da draußen“.

Ekstase der Gewalt

Es handelt vom brutalen Aufstieg und Fall des schottischen Adeligen Macbeth. Drei Hexen prophezeien ihm die Königswürde. Getrieben von Gier und der seiner Frau, nimmt er sein Schicksal scheinbar selbst in die Hand und mordet seinen Vetter, König Duncan. Was folgt, ist eine durch verdrängte Schuld getriebene Ekstase der Gewalt.

Radikal und Magisch

Dieser Klassiker der Weltliteratur eröffnete am Samstag die neue Spielzeit des Landestheaters. In der gut drei Stunden lange Fassung des Regisseurs Johannes Lepper werden die über 20 Rollen der Handlung radikal reduziert von fünf Schauspieler verkörpert. Vor und über ihnen ein teils gleißend heller Kreis aus Licht, in dessen Mitte ein Block aus Eis. Sogar der sich drehende Boden der Bühne verkündet Unheil, denn als bewegter Kreis kennt er außer Stillstand kein Ende.

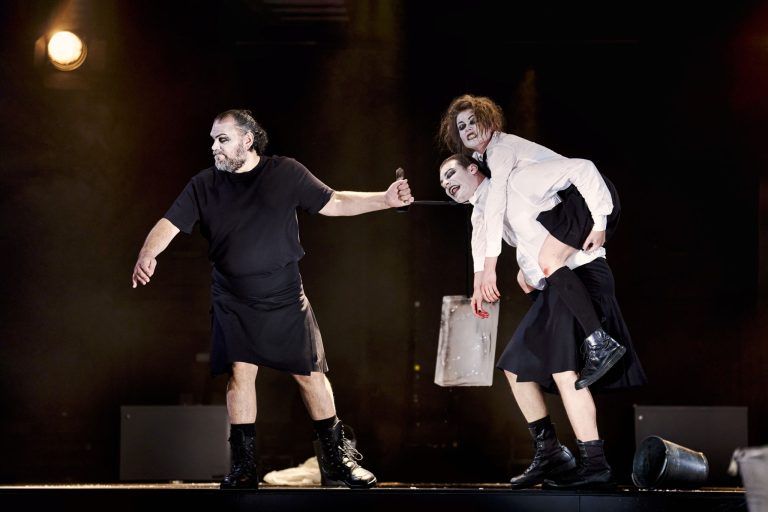

Am Anfang betreten die Hexen die Bühne. Nico Raschner und Neuzugang Thieß Brammer glänzen nicht nur in diesen Rollen, aber Rebecca Hammermüller ist bei den Hexen ohne Zweifel die Erste unter Gleichen. Sie ist wie geschaffen für das dunkle Stück. Das Trio spielt den Großteil der Personen. Obwohl sie die Kostüme nur selten wechseln, bleiben alle sicher in den Rollen. Auch Besucher können die Übergänge überraschend gut nachvollziehen.

Menschlich Unmenschlich

Im psychologischen Wechselspiel überzeugt auch Raphael Rubino als Macbeth. Erst treu und zweifelnd, wird er laufend gieriger und paranoider. Gerade in den scheinbar witzigen Momenten wirkt Rubino wie eine Bestie. Dabei finden viele brutale Szenen verhältnismäßig beiläufig statt. Der Mord an König Duncan geschieht ganz still, die Hinrichtung Unschuldiger, wie das Werk von Schreibtischtätern, „banal Böse“.

Unglaublich auch Maria Lisa Huber (Lady Macbeth). Sekunden schnell zieht die Femme fatale alle Blicke auf sich, wirkt als wildes Tier von „noblem Blut“ beunruhigend menschlich. Während die adelige Schurkin ihren gewillten Gemahl zu immer weiterer Gewalt befeuert, geht sie letztlich am physischen Ekel an ihrer eigenen Seele zugrunde.

Die ohne Holpern wiedergegebenen Passagen der klassischen Handlung springen immer wieder Richtung Gegenwart. Das Herrscherpaar erscheint als Gastgeber in einem modernen Varieté, Lady Macbeth verteilt sogar Chips ans Publikum. Hammermüller glänzt als Lakai mit sächsischem Dialekt, Brammer wirkt an Stellen wie aus einem Gangsterfilm entflohen. Überschwellig geben diese Elemente zum Ausdruck, dass der vermeintlich unzeitgemäße Klassiker nie aufgehört hat, zeitgemäß zu sein. Die Überwindung alter Geschichten muss sich die Menschheit erst verdienen.