“Viele meiner Schüler sind alt genug, dass man sie vor 80 Jahren als Soldaten eingezogen hätte”

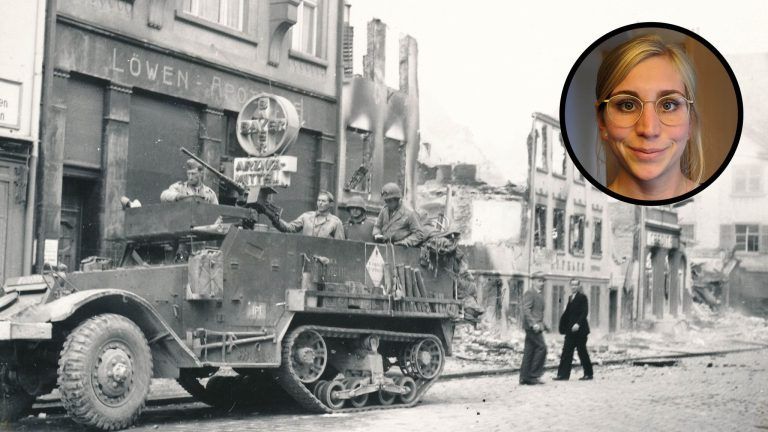

Interview. Wie man das Kriegsende für Jugendliche begreifbar macht, zeigt Isabella Greber: Sie ist Lehrerin und hat zur letzten Phase der NS-Zeit in Krumbach geforscht.

NEUE: Sie haben als Historikerin zu den letzten Tagen des Nazi-Regimes in Vorarlberg geforscht und konkret über die Ereignisse in Krumbach publiziert. Jetzt unterrichten Sie jeweils am Bundes- und am Sportgymnasium in Dornbirn Geschichte. Wie behandeln Sie dieses Thema mit ihren Schülern?

Isabella Greber: Ich finde es grundsätzlich sehr wichtig, Ereignisse wie das Kriegsende oder die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im Unterricht zu thematisieren – unabhängig davon, ob es im Lehrplan vorgesehen ist. Das gilt für jede Altersstufe. Heuer habe ich das mit allen Klassen gemacht – von der Unter- bis zur Oberstufe. Ereignisse aus der Regionalgeschichte eignen sich dabei besonders gut, um die Geschehnisse in das Bewusstsein der Schüler zu rücken.

Gibt es überhaupt genug Unterrichtsmaterial für regionale Themen?

Greber: Zum Glück werden es immer mehr. Erinnern.at stellt viel Begleitmaterial zur Verfügung, etwa über die Verfolgung homosexueller Menschen oder zu Deserteuren – Themen, die lange tabu waren, gerade in Vorarlberg. Auch das Buch von Meinrad Pichler, Nationalsozialismus in Vorarlberg, eignet sich gut. Da ich zur Geschichte Krumbachs geforscht und Interviews mit Nachkommen von Deserteuren geführt habe, bringe ich das Thema immer wieder ein.

Können Sie ein Beispiel geben?

Greber: In den letzten Kriegstagen wollten die Nationalsozialisten durch Brückensprengungen das Heranschreiten der französischen Armee behindern. Und da Krumbach im Wesentlichen nur über Brücken erreichbar ist, gab es den Versuch, das Dorf durch Sprengungen in eine NS-Festung zu verwandeln. Infolgedessen bemühte sich eine Gruppe von Widerstandskämpfern beziehungsweise Deserteuren, die Sprengungen abzuwehren, wobei sie nicht bei allen Brücken erfolgreich waren. Wir besprechen auch, warum das wichtig ist. Etwa anhand der Geschichte von Anton Renz (1924-1945), einem sehr jungen Deserteur. Da er die Zerstörung der Lauteracher Brücke verhindern wollte, wurde er kurz vor Kriegsende mit 20 Jahren ermordet. Was bedeutet es, wenn ich den Krieg überlebe, aber weil ich mich vor dessen Ende für die Demokratie einsetze, mein Leben verliere? Viele meiner Schüler sind alt genug, dass man sie vor 80 Jahren als Soldaten eingezogen hätte. Mir ist es daher sehr wichtig, dass sie verstehen, wie glücklich wir uns schätzen können, jetzt in Freiheit zu leben.

Dornbirn war eine Hochburg des Nazi-Regimes. Birgt der vehemente Fanatismus ein Hindernis für den Unterricht?

Greber: Für die Jugendlichen ist es wahnsinnig lang her. Wie ich sind sie in einem freien, demokratischen Land aufgewachsen. Als Teil der Mehrheitsgesellschaft habe ich den Alltagsrassismus nie an der eigenen Haut erlebt, musste mir nie Gedanken machen, ob ich aufgrund meines Namens oder meiner Hautfarbe einen Job oder eine Wohnung nicht bekomme. Aus dieser Privilegiertheit heraus kann ich gut verstehen, warum es so weit weg scheint und vielleicht schwer zu verstehen ist. Es ist aber wichtig zu begreifen, dass der Antisemitismus nicht mit dem Tag des sogenannten „Anschluss“ begonnen hat, sondern bereits davor tief in der Gesellschaft verankert war und nach dem 8. Mai 1945 nicht einfach verschwand. Wie durchgängig und zentral er in der Bevölkerung war, zeigen Fotografien des NS-Fotografen Werner Schlegel, die im Vorarlberg Museum ausgestellt wurden. Auf einem sehen wir ein Treffen der Hitlerjugend am Platz des Dornbirner Bundesgymnasiums. Das geht an den Schülern nicht spurlos vorbei. Ein anderes Beispiel wäre Hans Elkan (1900-1944). Er unterrichtete am selben Gymnasium und war der Sohn des letzten Vorstehers der Israelitischen Kultusgemeinde in Hohenems. Erst entzog ihm die NS-Schulbehörde die Lehrerlaubnis. Dann zwang man ihn 1940, mit der Familie nach Wien zu übersiedeln. 1942 folgte die Deportierung in das Konzentrationslager Theresienstadt, wo Elkan 1944 ermordet wurde.

Viele betrachten die Gegenwart als Wiederholung der 1920er Jahre. Wie sehen Sie diese Analogie?

Greber: Ich hoffe, der Nationalsozialismus bleibt ein einmaliges Ereignis. Natürlich müssen wir wachsam bleiben, jeden Angriff auf die Demokratie laut skizzieren. In der Schule haben wir die Verantwortung, jungen Menschen zu vermitteln, wie schnell Freiheit, Demokratie und Menschenrechte untergraben werden können. Aber es ist nicht ratsam, Personen oder Parteien vorschnell als Nazis zu deklarieren. Denn damit werden die Verbrechen von damals verharmlost. Wenn wir uns die Straßenschlachten, die politischen Spannungen in den 1920ern anschauen, das war eine andere Zeit. Was wir haben, sind Probleme wie Ausgrenzung, Rassismus, Homophobie, auch Antisemitismus. Daran müssen wir arbeiten. Einen nationalsozialistischen Vormarsch sehe ich im Moment nicht. Persönlich habe ich auch nie die Erfahrung gemacht, dass Schüler rechtsextremes Gedankengut teilen. Was zu Hause oder unter Freunden passiert, kann ich natürlich nicht wissen. Insgesamt habe ich Hoffnung für die Zukunft.

Teilen Sie die Einschätzung, dass die jungen Menschen sich immer weniger für den Holocaust interessieren, immer weniger darüber wissen?

Greber: Das kann ich nicht bestätigen. Einerseits sollen sie desinteressiert sein, bei „Fridays for Future“ heißt es dann aber, die Jugendlichen seien zu aufbrausend. Vielmehr sehe ich einen uralten Vorwurf, der sich von Generation zu Generation wiederholt.

Bald werden keine Zeitzeugen mehr von den Ereignissen berichten können. Was bedeutet das für ihre Lehrpraxis?

Greber: Ich durfte während meiner Studienzeit in Wien Zeitzeugen an Schulen begleiten – das waren sehr eindrucksvolle Begegnungen. In Vorarlberg gestaltet sich das schwieriger. Was sich aber gut bewährt hat, ist der Kontakt mit Angehörigen der zweiten Generation. Eine Frau hat bei uns über ihren Vater berichtet, der als Zeuge Jehovas im KZ Buchenwald inhaftiert war. Auch wenn sie es nicht selbst erlebt hat, waren die Rückmeldungen der Jugendlichen sehr positiv. Zusätzlich nutze ich Plattformen wie weitererzaehlen.at, wo man Interviews mit Zeitzeugen findet, die einen Österreich-Bezug haben. Etwa Herbert Traube, der als Soldat in der französischen Armee Vorarlberg mitbefreite.