Studie: Energie-Autonomie als Schlüssel für den Standort

Beim Sommerempfang der Industriellenvereinigung Vorarlberg präsentierte die IV gemeinsam mit der Illwerke vkw die neue Studie „Energiezukunft Vorarlberg: Für eine wettbewerbsfähige Industrie“.

Das Dokument zeigt auf, vor welchen strukturellen Herausforderungen die energieintensive Industrie des Landes steht und welche energiepolitischen Maßnahmen notwendig sind, um den Standort zu sichern.

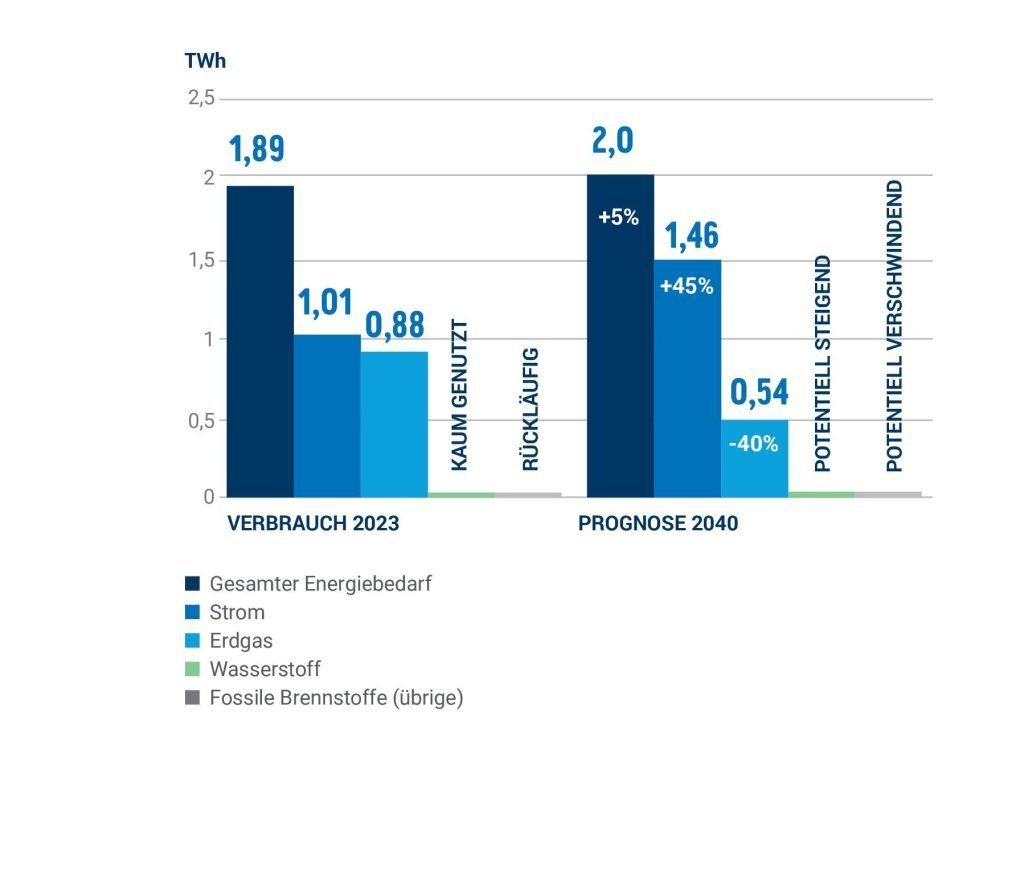

Die Studie basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit 22 großen Industriebetrieben, die über 40 Prozent des industriellen Stromverbrauchs und 60 Prozent des Erdgasverbrauchs in Vorarlberg repräsentieren. Ziel war eine präzise Analyse des Energiebedarfs, der Nutzungsmuster und der zukünftigen Entwicklungen bis 2030 und 2040.

Energiebedarf steigt

Der Strombedarf der Industrie wird bis 2040 deutlich steigen, vor allem durch die zunehmende Elektrifizierung industrieller Prozesse. Gleichzeitig offenbart die Studie große Schwierigkeiten beim Ersatz fossiler Energieträger, insbesondere in Sektoren wie der Metallverarbeitung, der Papier- oder Textilindustrie. „In diesen Bereichen sind hohe Temperaturen nötig, die derzeit oft nur mit Erdgas erzeugt werden können – technisch wie wirtschaftlich ist das schwer zu ersetzen“, heißt es in der Analyse.

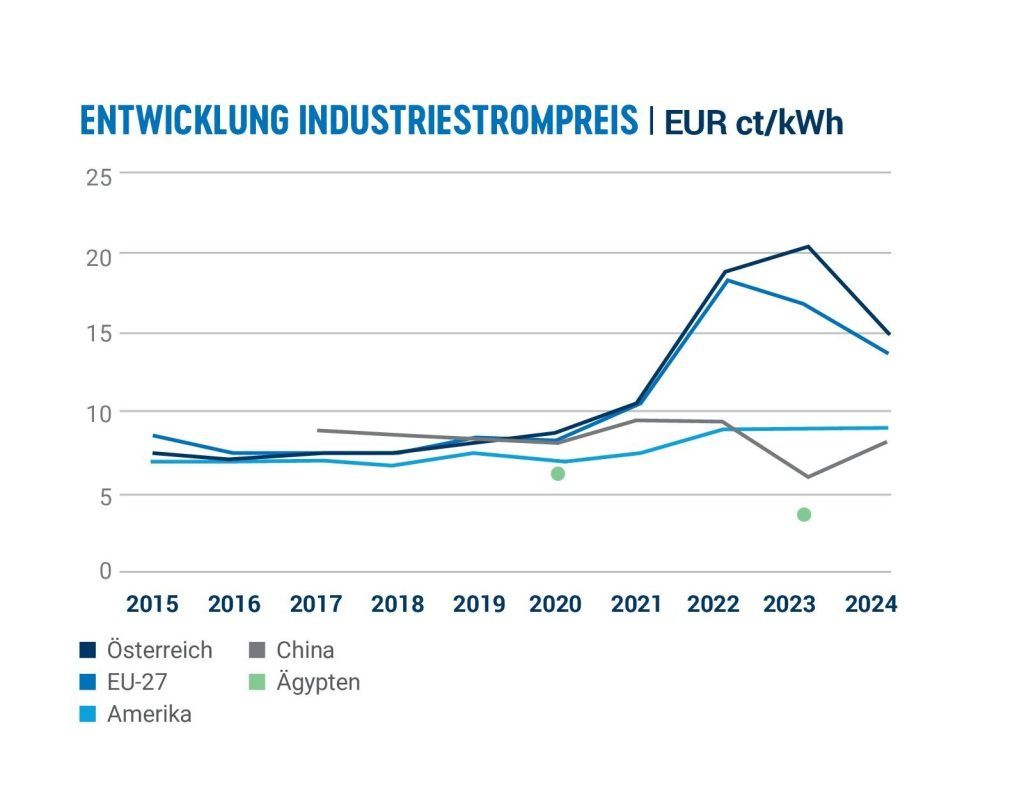

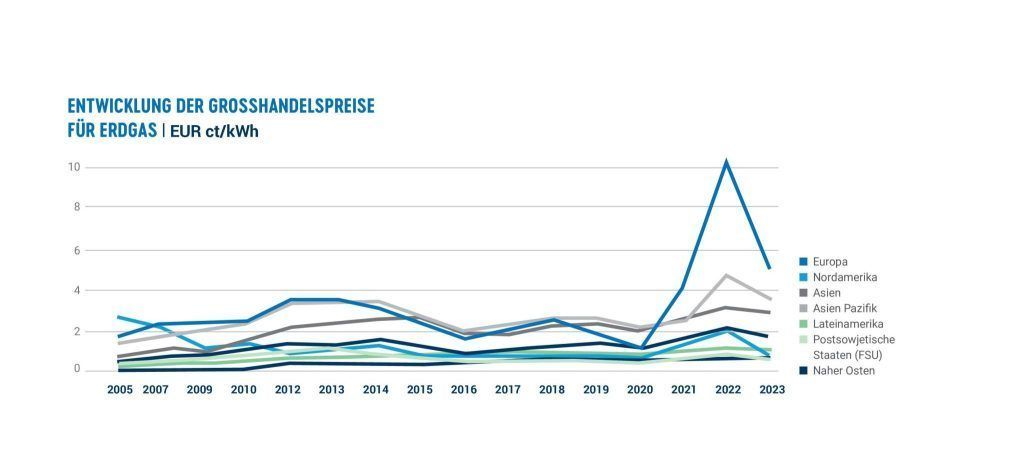

Besonders kritisch betrachtet die IV die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise in Europa. Diese würden einen strukturellen Wettbewerbsnachteil darstellen. Ein internationaler Preisvergleich in der Studie zeigt signifikante Unterschiede zwischen Europa und anderen Weltregionen – mit direkten Folgen für Investitionen und Standortentscheidungen.

IV-Präsident Elmar Hartmann fordert daher eine realistische Energiepolitik: „Viele Herausforderungen sind extern bedingt oder technologisch noch ungelöst. Doch manche Probleme sind hausgemacht. Deshalb ist es entscheidend, den nationalen Handlungsspielraum entschlossen zu nutzen und mutige Kurskorrekturen vorzunehmen – weg vom Wunschdenken, hin zu realistischen, wirtschaftlich tragfähigen Lösungen“.

Die Studie unterstreicht: Klimaschutz ist nur mit einer starken Industrie möglich. Umgekehrt gilt: Ohne internationale Wettbewerbsfähigkeit ist auch die heimische Industrie nicht überlebensfähig. Vorarlberg habe – so Hartmann – das Potenzial, „Vorreiter in der Verbindung von Innovation, Klimaschutz und wirtschaftlicher Stärke“ zu sein. Es brauche jedoch politische Unterstützung statt zusätzlicher Belastungen.

Industrie als aktiver Gestalter

Die Studie der IV-Vorarlberg soll als Arbeitsauftrag gelesen werden. Die analysierten Daten machen deutlich, dass die heimische Industrie bereit ist, ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Politische Rahmenbedingungen müssen dafür mit der wirtschaftlichen Realität in Einklang gebracht werden. Die Studie fordert deshalb eine Koordination zwischen Politik, Energieversorgern und Industrie, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.

Ein wesentliches Element sei laut IV eine konsequente Technologieoffenheit. „Nur wenn wir technologische Vielfalt zulassen, können Innovationen überhaupt entstehen“, heißt es in der Studie. Das betrifft etwa die Nutzung von Wasserstoff, CO₂-freien Hochtemperaturprozessen oder Kreislaufwirtschaftskonzepte – Technologien, die derzeit noch nicht im industriellen Maßstab verfügbar oder wirtschaftlich tragfähig sind, aber enormes Potenzial bieten.

Weniger Bürokratie

Neben der Energiebeschaffung ist auch die Geschwindigkeit von Genehmigungsprozessen ein zentraler Faktor. Die Broschüre spricht hier klar von der Notwendigkeit, Fast-Track-Verfahren einzuführen: „Es braucht effiziente Behördenprozesse, um strategisch relevante Transformationsprojekte schnell realisieren zu können.“ Unternehmen sollen nicht an aufwendigen bürokratischen Hürden scheitern, wenn sie mit Eigeninitiativen wie Abwärmenutzung Pionierarbeit leisten.

forderungen der iv

Planungssicherheit: Klare, langfristige energiepolitische Leitlinien auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene.

Europäische Koordination statt nationaler Alleingänge: „Wenn uns die EU Klimaneutralität bis 2050 vorgibt, muss Österreich nicht zehn Jahre früher vorpreschen“, kritisiert Hartmann.

Strategische Autonomie: Breite Diversifikation bei Energiequellen und Partnern sowie mehr Eigenständigkeit Europas in Energiefragen.

Technologieoffenheit und leistungsfähige Infrastruktur: Industrie braucht keine ideologischen Beschränkungen, sondern technologischen Spielraum, um klimaneutral werden zu können.

Effizientere Behördenverfahren: „Behörden müssen vom ‚Verbieter‘ zum ‚Enabler‘ werden“, so Elmar Hartmann. Schnellere Genehmigungen sind entscheidend, damit die heimischen Unternehmen wettbewerbsfähig und rasch handeln können.