Als der Schöpfer von Sherlock Holmes in Feldkirch zur Schule ging

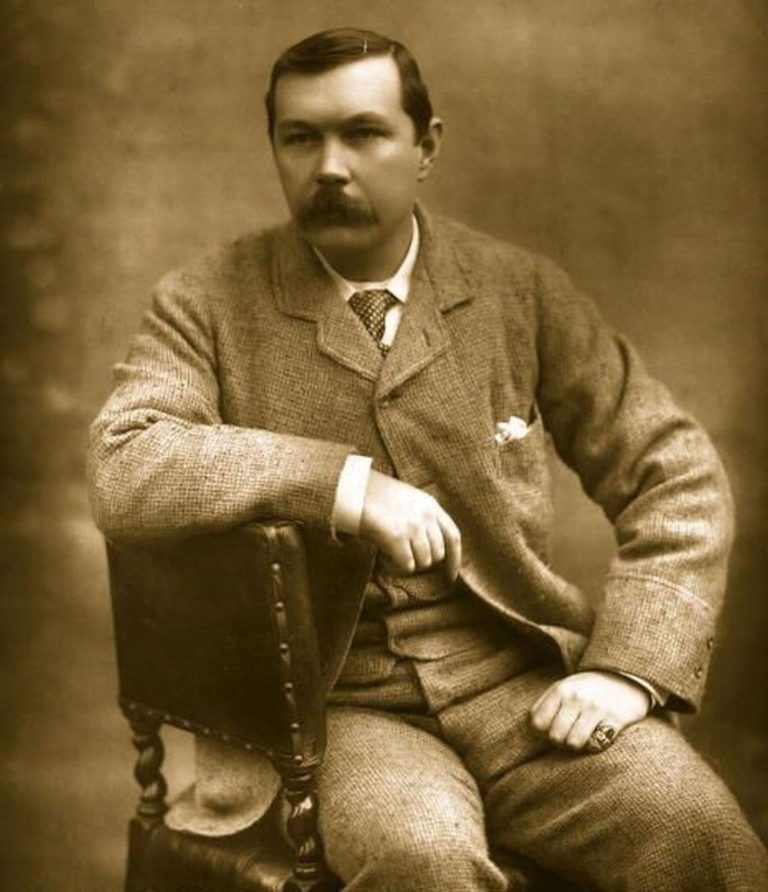

Vor 150 Jahren, im September 1875, kam ein 16-jähriger britischer Ausnahmeschüler nach Feldkirch, um sich an der Stella Matutina weiterzubilden. Sein Name: Arthur Conan Doyle. Philipp Schöbi beschreibt, wie die Zeit in der Montfortstadt die Figur des Sherlock Holmes beeinflusste.

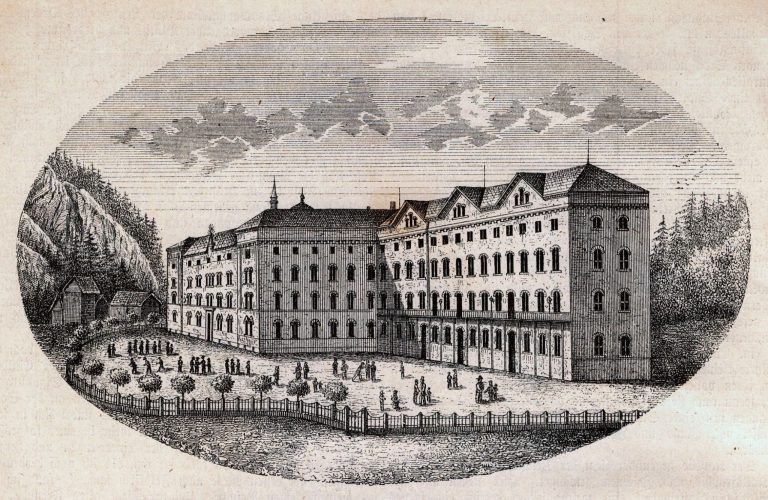

Die Stella Matutina beheimatet heute das Vorarlberger Landeskonservatorium. Besonders bei der jüngeren Generation ist vielfach in Vergessenheit geraten, dass in diesem historischen Gebäude in Feldkirch einst ein Jesuitengymnasium untergebracht war. Einst zählte die Schule zu den exklusivsten Privatgymnasien in Europa und darüber hinaus, unter anderem Ex-Bundeskanzler Otto Ender, Austrofaschismus-Diktator Kurt Schuschnigg und zahlreiche kirchliche und weltliche Persönlichkeiten besuchten die Schule.

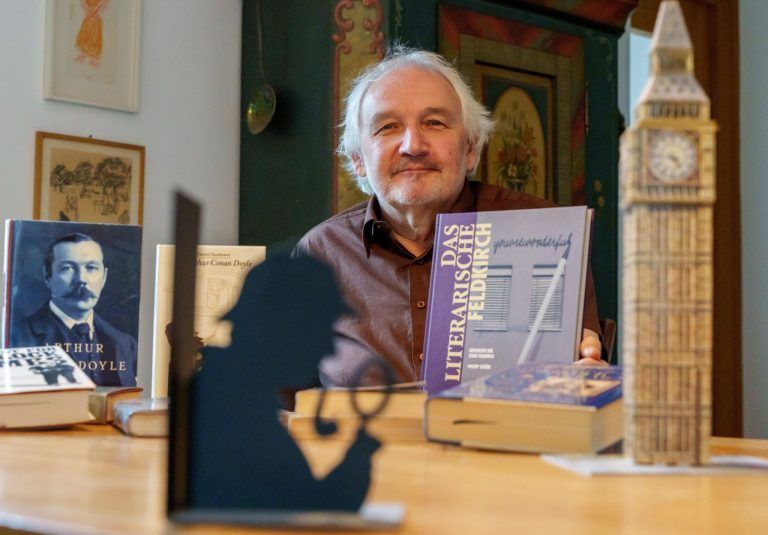

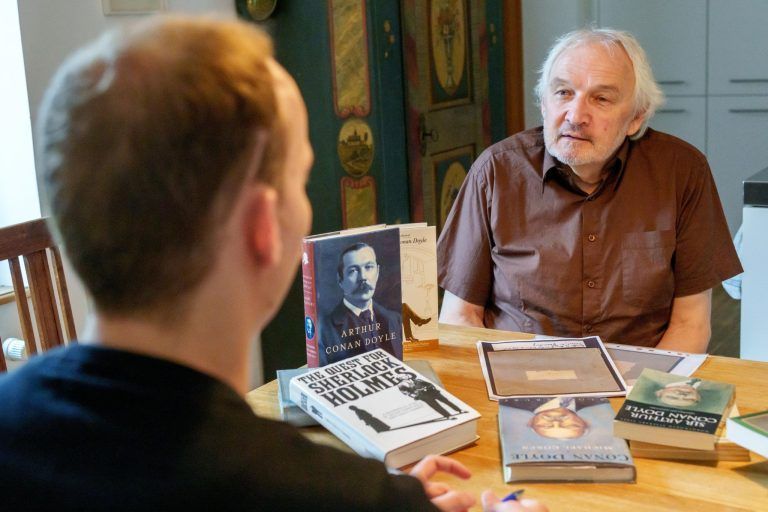

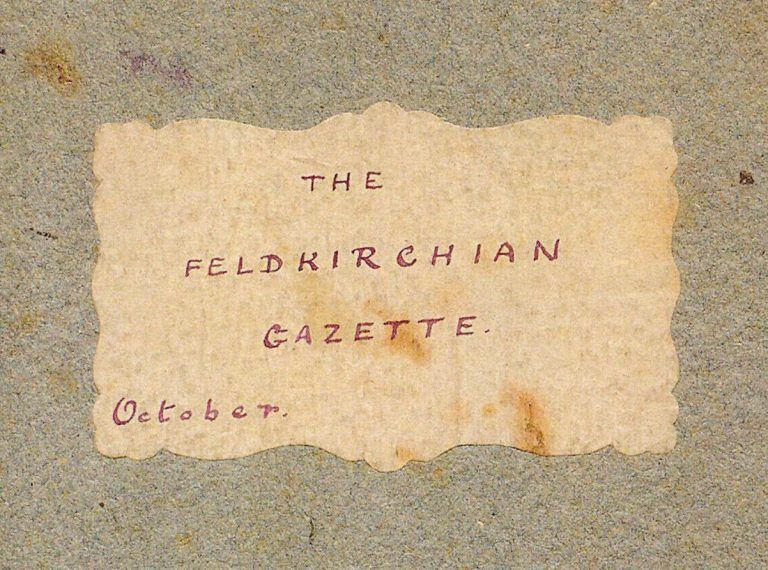

Der popkulturell wohl einflussreichste Ex-Schüler ist aber ein Brite: Sir Arthur Conan Doyle. Den meisten dürfte er als Autor der Abenteuer von Sherlock Holmes und dessen Freund Dr. Watson bekannt sein. Vor 150 Jahren, im September 1875, besuchte er das Jesuitengymnasium für ein Schuljahr und rief sogar eine Schülerzeitung mit dem Namen “The Feldkirchian Gazette” ins Leben. Philipp Schöbi, Mathematiker mit großem Interesse an der Literaturwissenschaft, hat sich intensiv mit dem Literaten und seiner Zeit in der Montfortstadt beschäftigt und mit der NEUE darüber gesprochen.

Pater Baumgartner schickt Doyle auf Vorarlberger Schule

“Der junge Arthur Conan Doyle hat sieben Jahre auf der Jesuitenschule ‘Stoneyhurst’ in England verbracht”, beginnt Schöbi seine Schilderungen. “Das waren unglückliche Jahre. Man ist dort als Schüler traktiert, geschlagen und bestraft worden. Im letzten Jahr hat Doyle seine literarische Ader entdeckt.” Einen positiven Einfluss auf den damals 15-Jährigen hatte der Schweizer Pater Alexander Baumgartner aus der Kleinstadt Altstätten, rund eine Viertelstunde mit dem Auto von der Vorarlberger Grenze entfernt. Baumgartner, später ein hoch angesehener Schriftsteller innerhalb des Jesuitenordens, war selbst erst Schüler, dann Lehrer an der Stella in Feldkirch und dürfte später als Inspiration für die Figur “Baumgarten” in drei Kurzgeschichten Doyles verwertet worden sein.

“Arthur Conan Doyle war ein sehr guter Schüler aus bescheidenen Verhältnissen. Bereits mit 15 Jahren war er fertig mit dem Gymnasium, aber noch zu jung, um zu studieren. Deshalb hat ihm der Rektor in Stonyhurst empfohlen, er solle doch nach Feldkirch gehen”, so Schöbi, der hinzufügt: “Die Empfehlung ging ursprünglich sicher von Pater Baumgartner aus, weil er der einzige Lehrer an Stonyhurst mit Vergangenheit in Feldkirch war.”

“The Feldkirchian Gazette”

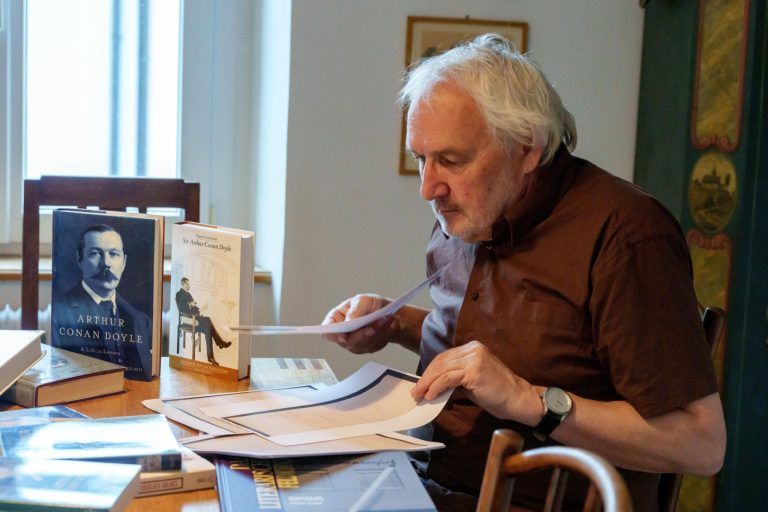

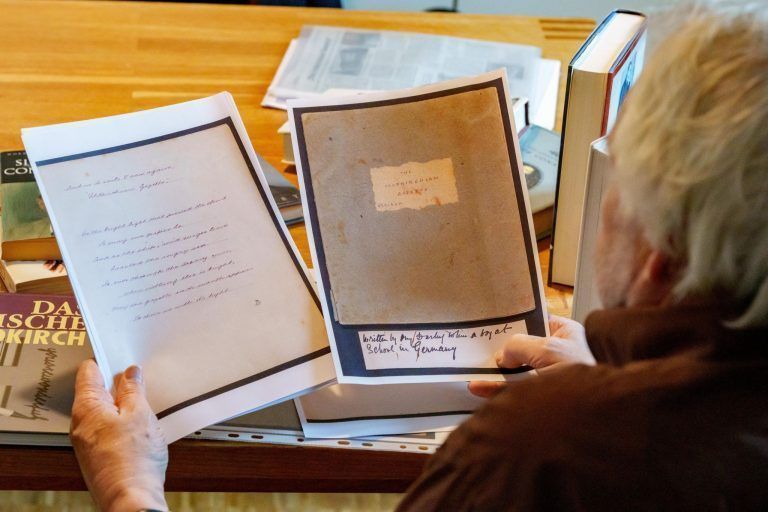

In Feldkirch angekommen, setzte der 15-jährige Doyle sein literarisches Talent direkt um: Mit “The Feldkirchian Gazette” publizierte er bereits im Oktober 1875 – einen Monat nach seiner Ankunft – eine Schülerzeitung. Philipp Schöbi hat sämtliche Kopien der handgeschriebenen Zeitungsseiten, die original in der British Library in London aufbewahrt werden, bei sich zuhause. Gemeinsam mit Marcus Geisser und Helen Dorey, die Teil der Sherlock-Holmes-Gemeinschaft sind, hat er die handgeschriebenen Seiten für die “Montfort” – die Zeitschrift des Vorarlberger Landesarchivs – transkribiert. Einige Beiträge stammen auch von anderen Schülern, die meisten jedoch von Arthur Conan Doyle. “Man sieht an Schülerzeitung, dass Doyle genial war. Bis auf einen Text sind alle seine Beiträge in gereimter Gedichtform, auch rhythmisch sind sie sehr gut. Zum Teil hat er sie angelehnt an bestehende Literatur, von der er begeistert war, umgemünzt auf Geschichten, die er in Feldkirch erlebt hat” schwärmt Schöbi von den Werken des jungen Literaten.

Einen der Texte, von dem der in Feldkirch wohnhafte Schweizer exemplarisch berichtet, hat der junge Doyle über das Fußballspielen verfasst: “Das Gebäude, in dem heute die Therapiestation Carina untergebracht ist, war damals eine Art Wochenendhaus der Stella. Dort oben auf dem Antoniusplatz spielten die Schüler am Wochenende Fußball, lange, bevor der erste Fußballverein in Österreich gegründet wurde. Englische Schüler hatten den Sport aus ihrer Heimat mitgebracht” Das beschreibt Doyle in einem Beitrag unter dem Titel “A Feldkirch Footballman”. Schöbi: “In der Stella selbst war der Platz für normalen Fußball zu klein, deshalb spielten die Schüler Stelzenfußball. Wie der Name sagt, beförderten die Schüler den Ball auf Stelzen, was recht verletzungsfreudig war. Erst ein Jahr nach Doyle wurde im Reichenfeld ein Fußballplatz eingerichtet.”

Nach zwei Ausgaben eingestellt

Nur zwei Ausgaben der “Feldkirchian Gazette” existieren. Nach der Novemberausgabe dürfte die Schülerzeitung eingestellt worden sein – wohl wegen kritischer Texte, wie Schöbi anmerkt: “Ein Mitschüler Doyles hat eine Parodie auf ein Gedicht verfasst und in der Moral wird er angriffig auf einen seiner Lehrer.” Darüber hatten die sonst recht kritikfähigen Jesuiten wohl keine Freude.

Ein Vermerk auf einer der beiden Gazette-Ausgaben sorgte einst für ein großes Missverständnis. Dort steht in Handschrift: “Written by my darling when a boy at school in Germany”, übersetzt: “Geschrieben von meinem Schatz, als er ein Bub in der Schule in Deutschland war.” Aus dieser Notiz entwickelte sich der Irrglaube, Arthur Conan Doyle sei in Deutschland zur Schule gegangen. “Es gibt einen Übersichtsartikel aus dem Jahre 1902, in dem die Rede von einer Universität in Deutschland ist”, erklärt Schöbi. Da dieser Übersichtsartikel häufig zur Hand genommen worden sei, wenn über den Literaten publiziert wurde, habe sich diese Unwahrheit weitläufig verbreitet. Schöbi ist sich sicher, dass der ursprüngliche Vermerk von Doyles zweiter Ehefrau stammt: “Seine erste Frau und die Mutter von Doyle haben gewusst, dass er in Österreich zur Schule gegangen ist.”

Jahrelang hielt sich auch der Mythos, Doyle habe seine Texte im “Feldkircher Anzeiger” publiziert. Auch dabei handelt es sich um eine Unwahrheit, wie Schöbi ausführt: “Arthur Conan Doyle schickte Abschriften seiner beiden Schülerzeitungen an seinen Patenonkel Michael Edward Conan. In einem Brief an seine Mutter schreibt der Patenonkel sehr lobend über ‘His Feldkirch Newspapers’, also ‘seine Feldkircher Zeitung’. Dass es sich um eine Schülerzeitung handelt, wird dabei nicht erwähnt.” Dennoch: Das Lob des selbst literarisch sehr beschlagenen Patenonkels dürfte den jungen Doyle sehr beflügelt haben.

Briefe an die Mutter

Auch Arthur Conan Doyle selbst schrieb während seines Schuljahrs an der Stella Matutina regelmäßig Briefe an seine Mutter in Großbritannien. Darin erfährt man Spannendes über die Schulzeit in Feldkirch. “Bei Spaziergängen mussten die englischsprachigen Stellaner, die etwa ein Fünfzehntel der Schüler am Jesuitengymnasium ausmachten, zwingend in einer Dreierreihe zwischen zwei Deutsch sprechenden Kommilitonen gehen und sich auf Deutsch unterhalten. Doyle hat das eigentlich genossen. Schon in Stonyhurst lernte er Deutsch von Pater Baumgartner, wodurch er die Sprache einigermaßen gut konnte. In einem lustigen Brief an die Mutter schreibt er einmal auch davon, dass ihn der Magister gezwungen habe, einen lateinischen Cicero-Text in schlechtes Deutsch zu übersetzen, unter dem Gelächter der ‘Aborigines’, wie er die Einheimischen an dieser Stelle bezeichnet.”

Ein anderer Brief an die Mutter handelt von einer außergewöhnlichen Wanderung: “Da schrieb er von einer Tagesexkursion, bei der die Schüler in 14 Stunden 42 Meilen zurückgelegt haben. Erst dachte ich, er hat wohl übertrieben, bis ich in einer Festschrift der Stella gelesen habe, dass sie jedes Jahr eine Tagesexkursion von Feldkirch auf die Schesaplana gemacht haben. Das sind über zweieinhalbtausend Höhenmeter.” Generell sei Doyle ein großgewachsener, sportlicher Schüler gewesen – das beweist auch eine Aufnahme, bei der er mit einem Bombardon (Musikinstrument, Anm.) zu sehen ist.

Zu kämpfen hatte der junge Arthur Conan Doyle in Feldkirch jedoch mit der Mathematik, konkret mit dem Thema Kegelschnitte. Seiner Mutter schrieb er: “Die Parabel habe ich besiegt, aber die Ellipse ist ein grausiger Gesell.” Man könnte mutmaßen, dass ihn diese Erfahrung prägte – schließlich war der Erzfeind von Sherlock Holmes, James Moriarty, ein Mathematiklehrer. Schöbi weist darauf hin, dass der Mathematikunterricht an der Stella nicht nur Doyles Feind gewesen ist: “Arthur Conan Doyle hat in Feldkirch gelernt, logisch zu denken. Und das logische Denken ist quasi das Aushängeschild von Sherlock Holmes.”

Begründer der Forensik

Nun ist das Schuljahr 1875/76 wahrlich nur ein kleiner Abschnitt im Leben des später mit dem Adelstitel “Sir” bedachten Arthur Conan Doyle. Sein Einfluss in der Popkultur ist mit den Abenteuern von Sherlock Holmes aber unbestritten groß. “Die Figur des Detektivs ist eindeutig mit Sherlock Holmes verbunden. Wenn man einen Mannes mit Mütze, Pfeife und Lupe sieht, denkt jeder an einen Detektiv. Dabei ist das nur das Abbild von Sherlock Holmes”, zeigt Schöbi auf. “Arthur Conan Doyle ist auch Begründer der Forensik, des systematischen Herangehens an einen Kriminalfall. Es gibt dieses berühmte Zitat von Sherlock Holmes: ‘Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist.’ Dieses Ausschlussverfahren geht auf Arthur Conan Doyle zurück.”

Den Abschluss von Arthur Conan Doyles Zeit in Feldkirch beschreibt wohl niemand so gut wie John Dickson Carr in der Biographie über den Literaten: “Er verließ Feldkirch im Jahr 1876 mit Kegelschnitten im Kopf, Egdar Allan Poe in der Hand und zwei Pence in der Tasche.” Schöbi analysiert: “Diese drei Punkte waren bestimmend für Doyle. Die Mathematik ist Sinnbild für die Logik. Edgar Allan Poe hat ein Vorbild für die Figur des Detektivs geschaffen und Doyle hat in Feldkirch zum ersten Mal ein Buch von ihm gelesen. Und die zwei Pence symbolisieren die Geldnot, die Doyle später begleitet hat. Er ging an die Universität, studierte Medizin und wurde Arzt, aber verdiente wenig damit. Deshalb begann er, Kurzgeschichten für die Zeitung zu schreiben.” Der Rest ist Geschichte – eine, die auch dank Feldkirch und die Stella Matutina ihren Lauf genommen und in weiterer Folge Sherlock Holmes und Dr. Watson berühmt gemacht hat.

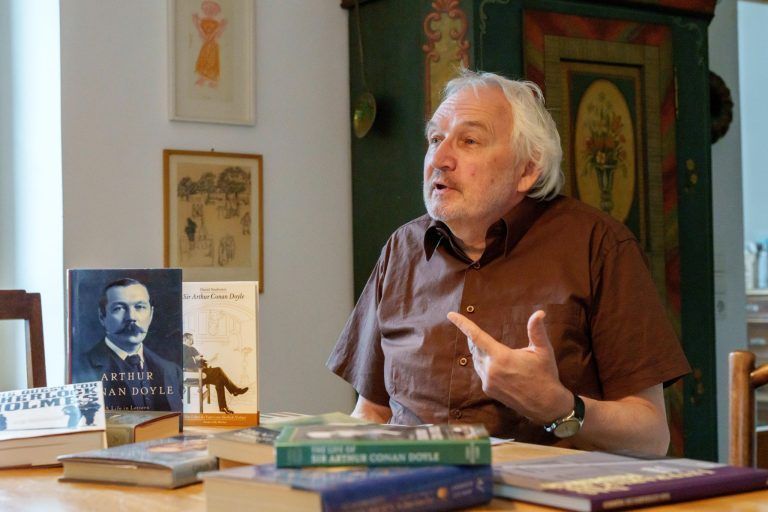

zur person

Philipp Schöbi (*1957 in Altstätten, CH) ist promovierter Mathematiker und Mitbegründer der Feldkircher Literaturtage. Sein Interesse für Sir Arthur Conan Doyle hat ihn zu mehreren Publikationen, etwa in der „Montfort“, geführt. Außerdem widmete er sich im Buch „Das literarische Feldkirch“ dem Autor und wirkte bei der Benennung der „Arthur-Conan-Doyle-Gasse“ in Feldkirch mit. Zum 150. Jubiläum von Doyles Schuljahr in Feldkirch hielt er am 21. September einen Vortrag im Theater am Saumarkt.