Hanno Loewy: “Es ist die wahrscheinlich schwierigste Ausstellung, die wir je gemacht habe”

“Yalla”, die neue Ausstellung im Jüdischen Museum Hohenems, gewährt Einblick in die Geschichte des arabisch-jüdischen Lebens.

Es ist die wahrscheinlich schwierigste Ausstellung, die wir je gemacht haben. Alle hatten mit allem ein Problem. Angefangen von der Frage, ob es eine arabisch-jüdische Identität überhaupt gibt, ob man das Wort Yalla benutzen darf. Es gab nichts, worüber wir nicht diskutieren mussten. Gleichzeitig haben wir die Hoffnung, dass die Ausstellung gerade deswegen wichtig und produktiv sein könnte“, berichtet Hanno Loewy.

Der Museumsdirektor ist sichtlich stolz auf die Ausstellung, die er gemeinsam mit der Kuratorin Anika Reichwald in jahrelanger Arbeit vorbereitet hat.

Sieben Juden arabischer Abstammung stellen aus

Von den Stammesgesellschaften des vorislamischen Arabiens bis in die Gegenwart dokumentiert sie Sein und Werden einer Identität, die quer zu geläufigen Vorstellungen existiert. Zur Veranschaulichung zeigt das Museum die Werke von sieben jüdischen Kunstschaffenden mit arabischen Wurzeln und ergänzte die Dauerausstellung.

Während den Besuchenden ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen zur Seite steht, erhalten sie auch drei Murmeln. Mit diesen drückt ihnen das Museum eine Frage in die Hand. Als Teil eines kleinen Spiels erlauben sie den Gästen, eine Antwort auf die Frage „Und was bist du …?“ zu geben. Zwischen 14 Begriffen wie österreichisch, türkisch, arabisch-jüdisch zeigt es, wie vermeintlich einfach und doch schwer es ist, Menschen in Raster zu stecken. So können die gestellten Fragen niemals die Vielfalt eines Menschenlebens erfassen.

Ein Dasein im Sonderstatus

Der Titel „Yalla“ ist ein mehrdeutiger Begriff. Aus dem Arabischen kommend, kann er „beeil dich“, „los geht‘s“, in aggressiverem Ton auch „was ist los?“ bedeuten. Während sich hierzulande vor allem türkischstämmige Österreicher den Aufruf angeeignet haben, gehört er für die arabischstämmigen Juden und Muslime Israels zur Alltagssprache. Im Gegensatz zum Hebräischen, seit 2018 die einzige offizielle Amtssprache Israels, fristet das Arabische ein Dasein im Sonderstatus. Dieser Umstand trifft auch auf das historische Gedächtnis der arabischen Juden zu. Seit ihrer Vertreibung aus den arabischen Ländern und der Staatsgründung Israels stehen die „Misrachim“ im Schatten der aus Europa stammenden aschkenasischen Juden. „Die arabisch-jüdischen Erinnerungen wurden von den Aschkenasi gekidnappt. Mit der Homogenisierung der israelischen Gesellschaft wurden wir Weiß und nahmen die Erinnerungen der Europäischen auf“, kritisiert Hori Izhaki.

Die Macht der Fürsorge

Die Vorfahren der in Berlin lebenden Künstlerin stammen aus Marokko und dem Irak. Suchend widmet sie ihre Arbeiten dem Zusammenhang zwischen Gedächtnis, Traumata und der Repräsentation kolonialisierter, weiblicher Körper. Bei einem ihrer ausgestellten Werke handelt es sich um einen Baum, der den Vorplatz schmückt. Er ist eine Anspielung auf europäische Kiefern, die von Zionisten nach Israel gebracht wurden. Symbolisch stehen die Nadelbäume für die Verpflanzung europäischer Erinnerungen in Menschen, für die sie vorher ohne Bezug waren. Als Gegenentwurf traf sich Izhaki mit sieben Frauen unterschiedlicher Herkunft in Absam, Tirol. Von dort aus trugen sie den Baum bis fast nach Innsbruck. Quer und entwurzelt steht er vor dem Museum für die Macht der Fürsorge, gegen die Kraft der Gewalt.

Israel ist sein Staat, der Libanon seine Heimat

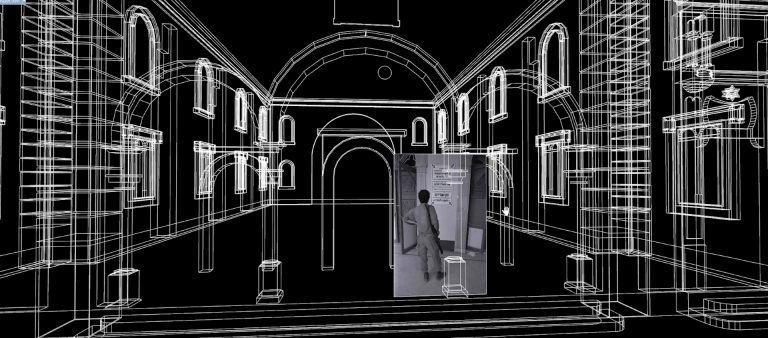

Die Videoarbeit „Shomer“ von Dor Zlekha Levy zeigt eine digitale Rekonstruktion der Magen-Abraham-Synagoge in Beirut und ein Interview mit Isaac Balayla. Während das Gotteshaus im ersten Libanonkrieg 1982 infolge eines israelischen Angriffs schwer beschädigt wurde, brachte dieser Krieg Balayla als Soldat zurück in seine alte Heimat, die er nie als Feindesland betrachtete. Er gibt Auskunft über seine Kindheit, die Ankunft in Israel und die Rückkehr nach Beirut. Die digitale Collage dient dem Künstler dazu, der Frage nach Authentizität und dem Erhalt von Erinnerung nachzugehen.

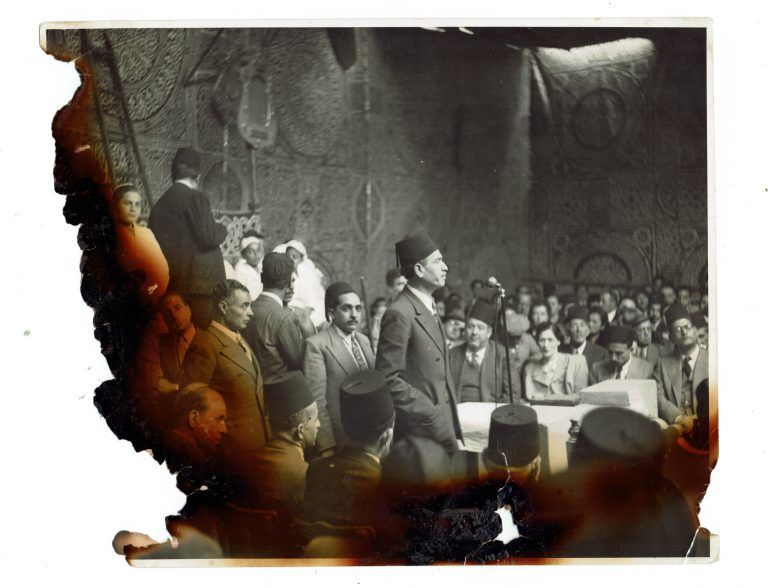

In Gestalt eines mit surrealistischen Elementen bespickten Dokumentarfilms zeigt „Fatherland Archives“ die Recherche von Dana Flora Levy. Basierend auf Zeugenaussagen, persönlichen und historischen Dokumenten gewährt sie Einblick in die ägyptisch-jüdische Kultur Ägyptens.

Ein falscher Agent sucht einen falschen Künstler

Inspiriert von der Geschichte Shlomo Cohen Abravanels, der als Mossad-Agent die Identität des französischen Malers Charduval annahm und nach Ägypten zog, entwarf Tamir Zadok den Film „Art Undercover“. Der vermeintliche Künstler war so erfolgreich, dass seine vermeintlich eigens geschaffenen Bilder vom ägyptischen Nationalmuseum gekauft wurden. Den Spieß umdrehend, begab sich Zadok als falscher Agent auf Spurensuche nach Kairo, um ein Bild des falschen Künstlers aufzufinden.

Sie lassen sich nicht in den Staub der Vergangenheit zerren

Nicht in den Staube der Vergangenheit zerren. Die in diesem Artikel hervorgehobenen Werke sind nur ein Ausschnitt. Allen Arbeiten ist gemein, dass sie Identität nicht als festen, alles erklärenden Begriff auffassen. Vielmehr zeugen sie von der Suche und dem Spiel mit einem Erbe, dessen lebensbejahende Kraft nicht auf Abgrenzung beruht. In einer Welt, deren Ausblick düster wirkt, werfen sie ein Licht, das die Schattierungen menschlicher Existenz widerspiegelt. So klammern sich die Kunstschaffenden nicht an Trauer und Verlust, lassen sich von der Vergangenheit nicht in den Staub zerren. Stattdessen spiegeln ihre Arbeiten eine tiefe Humanität wider. Vielleicht fanden sie mit ihrem Blick in die Vergangenheit fruchtbaren Boden für eine positive Zukunft, die uns noch so fremd wirkt wie die gezeigte Geschichte.