Von den Nazis verfolgt, von der Republik gedemütigt

Wie der demokratische Staat Österreich nach dem Krieg mit den durch die Nationalsozialisten Verfolgten umgegangen ist, war kein Ruhmesblatt.

Von Kurt Bereuter

neue-redaktion@neue.at

Egal, ob sie aus der zum Teil verbrecherischen Wehrmacht desertierten, ob sie als denunzierte Nazigegner, als asozial oder behindert eingestufte Menschen von der NS-Justiz und anderen Behörden verfolgt und drangsaliert wurden – bis zur Einlieferung in Konzentrationslager (KZ) – nach dem Krieg wurden sie ein weiteres Mal gedemütigt, wenn die Betroffenen selbst oder Angehörige sich um eine Entschädigung oder eine Opferversorgung bemühten. Oft nämlich vergeblich, wenn sie die zuständigen Sozialinstitutionen des Bundes und der Länder mit manchmal fadenscheinigen Gründen verweigerten. Das erklärten der Historiker Peter Pirker, vom Institut für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck, und Andreas Kranebitter, vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), anhand umfangreicher Untersuchungen über Deserteure in Vorarlberg und sogenannte „Kriminelle“ im KZ Mauthausen am letzten Freitag im Vorarlberg Museum. Allein von den 47 Opferfürsorgeanträgen von Deserteuren und Hilfe leistenden Angehörigen in Vorarlberg wurden nur 14 positiv bescheinigt.

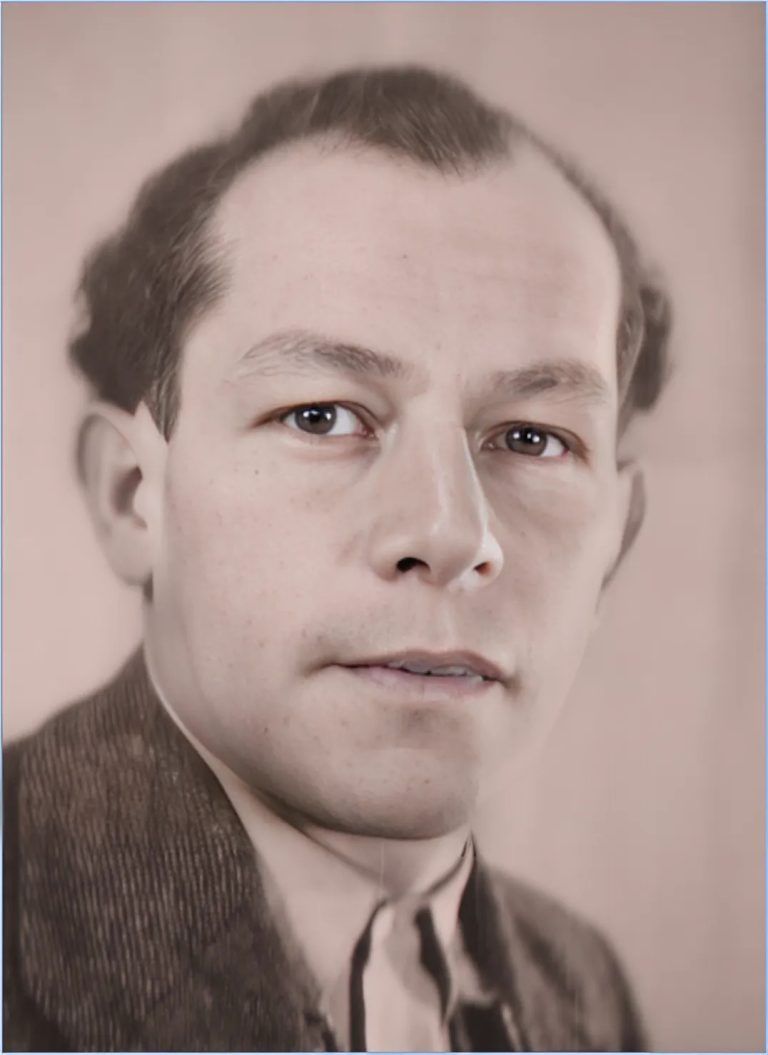

Der Deserteur Julius Schwärzler

Er gehörte in Langenegg der Deserteursgruppe an, die am Ende des Krieges ihr Dorf von den Nationalsozialisten befreien wollte. Julius Schwärzler war der erste Deserteur von Langenegg. Er wurde wegen Wehrkraftzersetzung verurteilt, flüchtete jedoch 1943 aus dem Gefängnis in Landsberg und lebte fortan im Untergrund. Bei Kämpfen mit der zurückflutenden SS wurden sechs Widerstandskämpfer, darunter sein Bruder, getötet. Julius Schwärzler überlebte und stellte einen Antrag auf Amtsbescheinigung, wonach er Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich sei. Er blieb damit auch in zweiter Instanz erfolglos, weil ihm nicht geglaubt wurde, dass er für ein freies und demokratisches Österreich gekämpft habe, sondern aus persönlichen Gründen desertiert sei. Julius Schwärzler habe dies in seiner Berufung sehr schön beschrieben: „Genauso gut könnte man behaupten, dass alle anderen Freiheitskämpfer nur aus persönlichen Gründen sich weigerten, für den Nationalsozialismus zu kämpfen. … Wenn ich mich weigerte, die Wortbefehle der Nazi durchzuführen und das Blutvergießen für dieses verbrecherische System hasste, geschah dies aus politischen Gründen.“ Abgelehnt.

Delphina Burtscher: verurteilt wegen Beihilfe zur

Fahnenflucht

Delphina Burtscher. Deserteure mussten nachweisen, dass sie aus politischen Motiven handelten und nicht aus persönlichen. Als ein Hinweis auf persönliche Motive galt, wenn Angehörige den Deserteuren halfen, sich versteckt zu halten, dann wurde ein persönliches und kein politisches Motiv unterstellt, was natürlich paradox war. Delphina Burtscher war die Freundin des Deserteurs Martin Lorenz, der im Herbst 1944 zusammen mit Wilhelm Burtscher in Salzburg wegen Desertion und der Bildung einer Widerstandsgruppe zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Delphina Burtscher war 17 Jahre alt, von Martin Lorenz schwanger und stickte für die Deserteure Sterne auf die Kragenspiegel für ihre Widerstandsgruppe. Delphina Burtscher wurde wegen Beihilfe zur Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzung vom Sondergericht in Feldkirch zu vier Jahren Jugendhaft verurteilt. Sie erwartete ein Kind von Martin Lorenz und musste kurz nach der Geburt ihrer Tochter die Haft antreten. Als sie aus der Haft im Juni 1945 zurückkehrte, war der Hof beschlagnahmt und geplündert worden und die Familie stand vor dem Nichts und schaffte trotzdem einen Neubeginn ohne Hilfe der Republik. Auch ihre Tochter wurde nie als Halbwaise unterstützt. Die Anträge der Familienmitglieder auf Opferfürsorge wurden erst in den späten 1950er-Jahren gestellt und negativ beschieden, durchwegs, weil in den Augen der Behörden kein politisches Motiv für die Unterstützung der Deserteure vorlag. Wie in anderen Fällen ließen die Landes- und Bundesbehörden Informationen von Gendarmerieposten und Bürgermeister nur sehr selektiv in ihre Bewertungen einfließen. Am Ende stand die Ablehnung, obwohl Wilhelm Burtscher und Martin Lorenz als Widerstandskämpfer verurteilt und hingerichtet worden waren. Unberücksichtigt blieb auch, dass das Landesgericht Feldkirch 1946 die Gerichtsurteile der NS-Justiz aufgehoben hatte, weil die Handlungen der Deserteure als Beitrag zur Befreiung Österreichs gewertet wurden. Beides in der Opferfürsorgeerkenntnis nicht berücksichtigt.

Trümmerfrauen als Ausgleich

Trümmerfrauen als Ausgleich. Andreas Kranebitter vom DÖW referierte über die „Konstruktion von Kriminellen“, durch die sozial Benachteiligte und Kleinkriminelle als „Berufsverbrecher“ in das Konzentrationslager Mauthausen eingeliefert werden konnten. Am 11. August 2005 trat das Gesetz zur »abschließenden Beseitigung nationalsozialistischer Unrechtsakte« (NS-Anerkennungsgesetz) in Kraft. Damit wurden die Verfolgten der NS-Militärjustiz in den Kreis der Opferfürsorgeberechtigten aufgenommen, ohne die Deserteure explizit zu nennen. Diese wurden dann 2009 durch das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz für die ungehorsamen Soldaten des Zweiten Weltkrieges rehabilitiert. „Sogar das BZÖ stimmte 2005 mit“, erklärte Pirker, aber nur im Ausgleich dafür, dass die Leistungen der ehemaligen „Wiener Trümmerfrauen“, die nach dem Krieg die Straßen in Wien aufräumten, miterfasst würden. Die waren nämlich zum größeren Teil zwangsverpflichtete, ehemalige Nationalsozialistinnen. Diesen ließ der damalige Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) 2018 in Wien auf Privatgrund ein Denkmal errichten.

Tatsächlich war das DÖW in den mittlerweile geplatzten Koalitionsverhandlungen von ÖVP und FPÖ ins Gespräch gekommen. Die FPÖ wollte kolportierte Nachrichten gemäß dem Rechtsextremismusbericht des DÖW nicht weiter finanzieren und in andere Institutionen einfließen lassen. Eine alternative Finanzierung wäre auf alle Fälle überlegt worden, so Andreas Kranebitter vom DÖW letzten Freitag im Vorarlberg Museum.