Woher die Berge ihre Namen haben

Wieso heißt der Piz Buin “Piz Buin”? Und die Zimba “Zimba”?

Sie dominieren die Landschaft und die Vorarlberger lieben sie – ihre Berge. So manch einer ist stolz darauf, schon eine Vielzahl von ihnen bestiegen zu haben. Wer auf einer Spitze stehen und auf die Gipfel in der Umgebung zeigen und sie benennen kann, schindet Eindruck. Doch woher stammen die Namen eigentlich? Was bedeuten sie und wer hat sie den Bergen gegeben?

Der Gemeindearchivar von Nenzing und Verfasser zahlreicher Publikationen zur Geschichte des Walgaus und insbesondere seiner Heimatgemeinde Nenzing, Thomas Gamon, hat sich mit diesem Thema befasst. Und was er zu erzählen hat, ist erstaunlich. „Zunächst muss man sich den Begriff „Berg“ einmal genauer ansehen“, sagt er. „Berg“ habe man früher nämlich etwas anders benutzt als heute. Für die Menschen in der voralpinistischen Ära sei „der Berg“ eine an einem Berghang gelegene, wirtschaftlich nutzbare und auch bewohnbare Fläche gewesen. Für die Menschen von heute hingegen sei nur der oberste Teil, also der Gipfel eines Berghanges, ein Berg. Auch für Dörfer an den Bergflanken wurde das Wort ursprünglich gebraucht. Vor allem im Walgau zeigen sich hierfür Beispiele wie etwa „Thüringerberg“ oder „Bürserberg“. Es wurde aber auch in anderen Regionen so verwendet, siehe „Viktorsberg“ oder „Riefensberg“.

„Auch heute noch spricht ein Schrunser von jemandem, der in Bartholomäberg wohnt, vom ‚Berger‘- Hans“, verdeutlicht Gamon. Auch bestimmte Wiesen oberhalb der Talflächen wurden „Berg“ genannt. Aufgrund ihrer Steilheit und Abgelegenheit wurden sie nicht gedüngt und nur einmal im Jahr gemäht. „Jeder Bauer mit Viehhaltung hatte früher zumindest einen ‚Berg‘ zum Heuen. Heute sind diese Magerheuberge wie etwa der ‚Montjussel‘ – der Berg der Familie Jussel – weitgehend zugewachsen“, erzählt der 63-Jährige.

Spitze

Die obersten Bereiche der Bergwelt, die wirtschaftlich ja nicht nutzbar waren, interessierten die Menschen früher nicht. „Sie bedeuteten höchstens Gefahr, weil von oben Steine herunterfallen konnten oder Lawinen die Alpflächen darunter zerstörten“, erläutert Gamon. Nur die markantesten Bergspitzen oder wenn sie zum Beispiel einen Grenzpunkt darstellten, erhielten einen Flurnamen. Ein von Weitem gut sichtbarer und auffallender Berg ist die Zimba. „Zimba“ stammt vom Wort „Cyma“ für „Spitze“ ab. „Zimba ist in dem Sinn also gar kein richtiger Eigenname“, sagt Gamon. „Wenn die Menschen von ihr sprachen, sprachen sie einfach von der Spitze.“ Auf ähnliche Weise entstanden auch Namen mit dem Wortteil „Kopf“. „Viele Gipfel sind nicht spitzig und ähneln eher einem Kopf“, sagt der Nenzinger. Die Schesaplana ist ebenfalls weithin sichtbar, auch heute noch führt die Staatsgrenze über diesen markanten Berg. „Schesaplana“ bedeutet „ebener Stein“. Gemeint war ursprünglich die große Mulde oberhalb dieses mächtigen Felsmassivs und nicht der von einem Bergkreuz geschmückte höchste Punkt des Rätikons.

Alpinismus

Erst mit dem Entstehen des Alpinismus um 1880 wurden die Bergspitzen interessant. „Ein Alpinist wollte natürlich wissen, wo er war. Er musste erzählen können, auf welcher Spitze er gestanden hat“, sagt der Nenzinger und zwinkert. Viele Bergsteiger kamen von auswärts. Die „Hohen Köpfe“ bekamen ihren Namen, weil jemand wissen wollte, wie sie hießen und die Antwort des Einheimischen die Gegenfrage – „‚Die hohen Köpfe da hinten meinen Sie?‘ – war“, vermutet Gamon.

Oft „wanderten“ die Namen einer Alpe oder einer weit unterhalb gelegenen Wiese zum Berggipfel hinauf. Die Alpila-Alpe ergab den Alpilakopf, der Talfluß Galina den Galinakopf, die Gurtisspitze steht oberhalb des Bergdorfes Gurtis. In diesen Fällen spricht man von Sekundärnamen. Viele verloren dadurch allerdings ihre eigentliche Bedeutung. Auf den „Augstenberg“ in der Silvretta führt heute eine der schönsten Skitouren. Er ist vergletschert. Ein „Augstenberg“ war aber ursprünglich eine hoch gelegene Grasfläche, auf die man das Vieh erst im August trieb und dort kurz weiden ließ.

Ochsenkopf

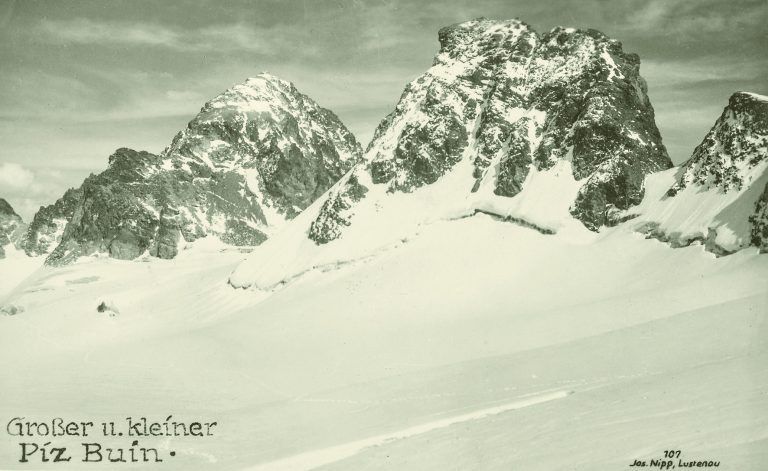

er höchste Berg Vorarlbergs trägt einen hübsch klingenden Namen. „Piz Buin“ stammt aus dem Rätoromanischen und bedeutet „Ochsenkopf“, berichtet Gamon. An seinem Fuß liegt das Ochsental und der Ochsentaler Gletscher. „Ein Kartograf dürfte nicht gewusst haben, was ‚Piz Buin‘ bedeutet, denn er benannte einen Bergrücken – immerhin auch einen Dreitausender – nur ein Stückchen weiter ebenfalls „Ochsenkopf“, sagt er und lacht.

Nur sehr wenige Berge sind nach ihren Erstbesteigern benannt. Ein Beispiel dafür ist der Blodigturm nach dem Alpinisten Karl Blodig aus Bregenz. Der „Pfänder“ in Bregenz heißt laut Gamon so, weil ein Mann auf seinem Hang wohnte, der Pfandeintreiber war. Es gibt unzählige weitere interessante Fakten, auf die Gamon in einem Artikel, den er für die Ausgabe Nr. 128/129 der „Bludenzer Geschichtsblätter“ geschrieben hat, eingeht. Diese Ausgabe ist dem 150-jährigen Jubiläum des Alpenvereins Vorarlberg im Jahr 2019 gewidmet. Sie kam aufgrund der Corona-Krise und der Zerstörung der Totalphütte allerdings erst kürzlich heraus und wird kommenden Sonntag in der Villa Falkenhorst in Thüringen präsentiert.

Erwähnenswert ist vielleicht noch der Schillerkopf bei Nenzing. Dieser hieß ursprünglich Kessikopf. Mit „Kessi“ bezeichnet man die größte Doline des Landes, die sich unter seinem Gipfel befindet. „Auf der Tschengla hat der Schwäbische Alpenverein eine Hütte. Wahrscheinlich haben die Mitglieder im Felsmassiv, das sie von ihrer Hütte aus sehen konnten, das Profil eines Mannes mit Locke erkannt und benannten sie nach Friedrich Schiller, der ebenfalls Schwabe war“, bietet Gamon eine mögliche Erklärung für die ungewöhnliche Namenswahl.

Häufig lässt sich nicht mehr eruieren, wer die tatsächlichen Urheber der Namen waren. Auch ist die Namensgebung noch längst nicht abgeschlossen. Der Alpinschriftsteller Walter Flaig, der unter anderem in Bludenz wohnte, gilt als Benenner einiger Berge. In seinen Alpenvereinsführern zu Rätikon, Silvretta, Lechquellengebirge und Verwall nennt er Erstbesteiger und er schlug auch Namen vor. Fest steht auch, dass der Nenzinger Erich Decet für einen Namen verantwortlich zeichnet. Decet wanderte abends nach dem Arbeiten häufig auf die Gurtisspitze. Weil ihm dort zu viel los war, ging er rund 50 Meter weiter zu einem bis dahin noch unbenannten gleich hohen Rücken. Dort genehmigte er sich zur Belohnung ein Stamperl Whisky. Die Flasche deponierte er oben. Bald stellte er auch ein Gipfelkreuz auf und legte ein Gipfelbuch dazu. Und er nannte seinen Berg „Zäwas-Heil-Spitze“ – nach zwei im Ländle üblichen Begrüßungsfloskeln. Unter diesem Namen ist sie nun auch in den Karten eingetragen.