„Wasser kennt keine Grenzen“

Seit gestern ist die Sonderausstellung zum Thema Bodensee auf der Galerie der inatura eröffnet. Direktorin Ruth Swoboda freut sich über eine länderübergreifende Zusammenarbeit.

Die neue inatura Sonderausstellung widmet sich der Vielfältigkeit des Bodensees und erkundet das Zusammenspiel von Mensch, Flora und Fauna, betrachtet aber auch Probleme und Nutzungskonflikte im Naturparadies.

Für die Direktorin der inatura, Ruth Swoboda, sei die Entstehung der Ausstellung durch die Zusammenarbeit von vielen Institutionen „ein persönliches Highlight“. Demnach wurde die Ausstellung aus der Kooperation mit der Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg, dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem Institut für Seenforschung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg umgesetzt.

Vorbild in Europa

Auf der gestrigen Pressekonferenz zur Eröffnung betont Swoboda das grenzübergreifende Wirken in der Naturwissenschaft, mit dem der in den 70er-Jahren als verfaulend geltender Bodensee gerettet werden konnte, indem Veränderungen festgestellt und auf negative Entwicklungen reagiert wurde.

Nun sei der Bodensee ein Paradebeispiel, wenn es darum geht, die Bedeutung von Forschung zu verdeutlichen. Daten und Fakten könnten auf eine Weise vermittelt werden, „die als Vorbild in Europa gelten“. Wie Thomas Blank, der Abteilungsleiter der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg hervorhebt, sei die Sanierung und Reinhaltung des Sees eine große Erfolgsgeschichte und nur durch die gute Kooperation aller Anliegerstaaten gelungen. „Insgesamt wurden rund vier Milliarden Euro in die Kanalisierung und Abwasserreinigung investiert. Diese Maßnahmen für Gewässerschutz sind die Grundlagen dafür, dass wir den Bodensee heute als Naturparadies erleben dürfen.“ sagt Blank.

Aspekte im Ökosystem

Die Ausstellung „Der Bodensee. eintauchen – erkunden – erleben“ thematisiert sehr viele unterschiedliche Aspekte, die das Ökosystem des Sees am Laufen halten. Neben der Entstehung und Entwicklung des Sees wird auch ein Einblick in internationale Forschungsthemen geboten und auf die Auswirkungen von Wasserverschmutzung und Klimawandel aufmerksam gemacht.

Neben Tieren und Menschen, die den See als Lebensraum, Nahrungsquelle oder Verkehrsweg nutzen, steht vor allem das Wasser im Zentrum. So wird beispielsweise bildhaft erklärt, wie sich die technische Wasseraufbereitung entwickelt hat oder warum der Wasserspiegel um bis zu drei Meter schwankt. Dabei werden naturwissenschaftliche Zusammenhänge und Informationen vermittelt, die auch für Erwachsene wissenswert sind.

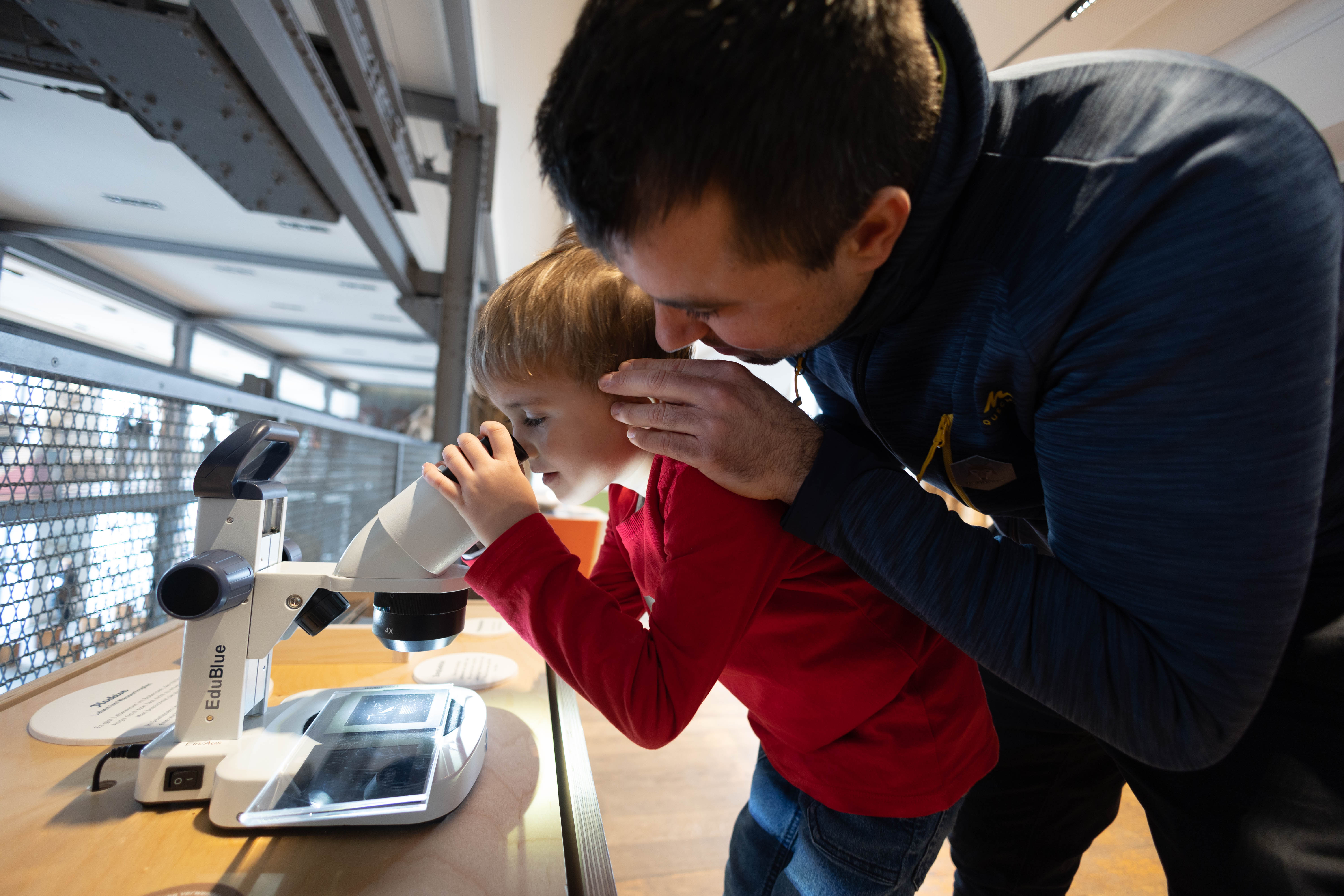

Es sei „eine Familienausstellung, die davon lebt, dass Erwachsene mit ihren Kindern zusammen die Dinge erkunden“, sagt Kuratorin Ines Linke. Während sich die Ausstellung somit vorwiegend an lesefähiges Publikum aller Altersgruppen richtet, gibt es auch Stationen wie „Fische angeln“ oder „Malen mit Wasser“ für jüngere Kinder.

Verschiedene Perspektiven

Bei der Zusammenstellung haben Ines Linke und Mathias Gort versucht, die Perspektive der Lebewesen aufzuzeigen. Ein Biber erklärt die Konflikte zwischen den Bedürfnissen von einzelnen Arten und des Naturschutzes und den Bedürfnissen des Menschen. Aber auch der Bodensee selbst kommt zu Wort. So spricht er in den Haupttexten über niedrige Fischbestände, die Tausende Jahre alten Pfahlbau-Siedlungen oder die Probleme der Erderwärmung für die Wassertemperatur.

Relief-Modell

Ein Relief-Modell des Bodensees veranschaulicht verschiedene Prozesse, wie beispielsweise die Seebewegungen bei großem Sturm, Hochwasser oder steigendem Wasserspiegel. Das Modell beruht auf einer neuen Erhebung des Seegrundes mit Sonar- und Lasertechnik. Unter anderem wird erklärt, wie die Durchmischung des Sees mit Sauerstoff funktioniert oder welche Strukturen am Seeboden erst vor wenigen Jahren gemessen wurden.

Seltene Präparate

Seltene Präparate aus der Sammlung der inatura zeigen unbekanntere und teils gefährdete Tierarten, die am Bodensee angesiedelt sind und stellvertretend für eine bestimmte Problematik stehen. So hat der Purpurreiher in seinen afrikanischen Überwinterungsgebieten mit übermäßiger Trockenheit zu kämpfen und die am Boden brütende Greifvogelart der Rohrweihen verliert durch intensive landwirtschaftliche Nutzung zunehmend ihre Lebensräume. Zudem wird gezeigt, wie invasive Arten das heimische Ökosystem durcheinanderbringen.