“Er ist bis zum Schluss Pionier geblieben”

Am kommenden Sonntag findet die Jubiläumsfeier 70 Jahre Kaplan Bonetti statt.

Frau Matt, Sie haben 2016 die Geschäftsführung der Kaplan Bonetti gemeinnützigen GmbH übernommen. Was hat sich seither verändert?

Cornelia Matt: Die größten Veränderungen sind unter meinem Vorgänger Peter Mayerhofer passiert, der nach dem Tod von Kaplan Bonetti Geschäftsführer wurde. Die gesamte Organisation musste grundsätzlich erneuert bzw. professionalisiert werden. Heute können wir sagen, dass wir ein hochmodernes und professionelles soziales Unternehmen sind.

In welchen Bereichen ist die GmbH tätig?

Matt: In der ambulanten und stationären Wohnungslosenhilfe – ambulant mit der Beratungsstelle in der Klaudiastraße. Stationär erfolgt sie hier im Bonetti-Haus und in Wohngemeinschaften in Reihenhäusern. Dann haben wir noch Arbeitsprojekte in der Schlachthofstraße.

Wie waren Ihre Anfänge im Haus Herr Hämmerle?

Michael Hämmerle: Ich habe im Jänner 2011 angefangen und 2009 mein Praktikum während des Studiums hier gemacht. Da war der Kaplan grad zwei Jahre verstorben. Damals gab es einen großen Veränderungsprozess. Emil Bonetti hat hier ein Lebenswerk aufgebaut, aber er hat auch – wie es bei Gründerpersönlichkeiten öfters der Fall ist – ein wenig vergessen, auf die nächste Stufe zu kommen.

Das heißt?

Hämmerle: Er ist bis zum Schluss Pionier geblieben und dementsprechend war die Einrichtung. Es haben fast 200 Menschen hier gewohnt, es gab keine nennenswerte Sozialarbeit, keinen Nachtdienst. Das Haus war in einem baulich sehr desolaten Zustand. Die Zimmer waren mindestens doppelt, teilweise drei- und vierfach belegt. Es gab WCs nur im Gang für das gesamte Stockwerk, vier Duschen für alle Menschen und die Küche war im Keller.

Und die Arbeitsbedingungen?

Hämmerle: Auch aufgrund der baulichen Situation schlecht, im Winter eiskalt und im Sommer heiß. Aber auch sonst nicht auf dem Stand, wie man es heute von einer modernden sozialen Einrichtung kennt, etwa in Hinblick auf Buchhaltung. Bei einer Prüfung durch den Landesrechnungshof 2009 gab es dann auch viele Empfehlungen und die wurden der Reihe nach umgesetzt. Eine Empfehlung war auch, eine gemeinnützige GmbH zu gründen, die es auf eine professionelle Struktur bringt.

Was hat sich danach geändert?

Hämmerle: Es wurde doppelte Buchführung eingeführt, ein Aufsichtsrat und viel in Sozialarbeit investiert. Es ist uns gelungen, die Anzahl der Bewohner zu halbieren. Heute gibt es Einzelzimmer mit Bad und Dusche. Früher war der Ansatz, man möchte den Menschen einen Ort bieten, wo sie sein können. Heute sagen wir, wir möchten ein Sprungbrett zurück in die Normalität sein.

Wie dringend braucht es die Einrichtung?

Matt: In Zahlen: Die Beratungsstelle wird im Jahr von 1300 bis 1400 Haushalten kontaktiert, die ihre Miete nicht mehr zahlen können – und das nur im Bezirk Dornbirn.

Hämmerle: Die jetzigen Zeiten treffen Menschen, die vorher schon wenig gehabt haben, noch viel stärker. Wir versuchen, sie aufzufangen. Eine der Folgen der Professionalisierung war, dass wir mit der Beratungsstelle ein präventives Angebot geschaffen haben, um nicht zu warten, bis die Menschen bei uns einziehen. Es wäre das hohe Ziel – und das sage ich als Sozialarbeiter –, dass es derartige Einrichtungen gar nicht braucht, real ist es aber so, dass wir sehr viel zu tun haben.

Hat sich das in den vergangenen Jahren geändert?

Hämmerle: Wir leben gefühlt seit Ewigkeiten von einer Krise in der nächsten: Finanz- und Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Corona, jetzt Krieg und Inflation … die letzten 15 Jahre waren wir nie in einer „normalen“ Phase. In der Beratungsstelle haben wir stetig steigende Fallzahlen, die Wohnungspreise sind in all den Jahren stärker gestiegen als die Einkommen. Das erzeugt immer mehr Druck.

Was sind aktuell die größten Herausforderungen?

Hämmerle: Wir haben derzeit mit wirklich vielen Menschen Kontakt, die Mietrückstände haben, die Sorge haben, dass sie die Miete nicht zahlen können. Da gibt es aber auch Hilfen vonseiten der Politik. Leute kommen, weil sie Schulden haben, mit ihrem Einkommen nicht auskommen und das zeigt sich häufig beim Thema Wohnen, weil es in jedem Haushalt der größte Brocken ist. Oft geht es auch darum, günstige Wohnungen zu finden. Eine jahrelange Forderung von uns ist daher auch, dass mehr gemeinnützige Wohnungen gebaut werden.

Was sind Projekte und Schwerpunkte für die Zukunft?

Matt: Wir werden uns nach Aufforderung der Stadt Dornbirn in das Projekt Quartiersentwicklung Bahnhof einbringen. Was die Einrichtung betrifft, überlegen wir uns unter anderem, ob die Wohngemeinschaften in den alten Reihenhäusern noch zeitgemäß, da die Häuser so gut wie abbruchreif sind.

Hämmerle: Was die Einrichtung immer schon, auch unter Emil Bonetti, ausgemacht hat, war, dass man auf die Nöte der Menschen reagieren hat können.

Das heißt?

Hämmerle: Das Haus wurde für Gastarbeiter aus Kärnten und der Steiermark gebaut. Dann waren türkische und jugoslawische Gastarbeiter da. Es haben Asylwerber hier gewohnt. Emil Bonetti hat auch erkannt, dass es Bedarf gibt für Menschen, die in Problemsituationen sind und sonst keinen Platz haben. Wir werden auch in Zukunft ein Ort sein, wo Menschen einen Platz finden, wenn sie einen Platz brauchen. Wir werden auch in Zukunft schauen, was braucht es und darauf reagieren, um ganz nah bei den Menschen zu sein, die sonst keine Lobby haben.

Infos: https://www.kaplanbonetti.at

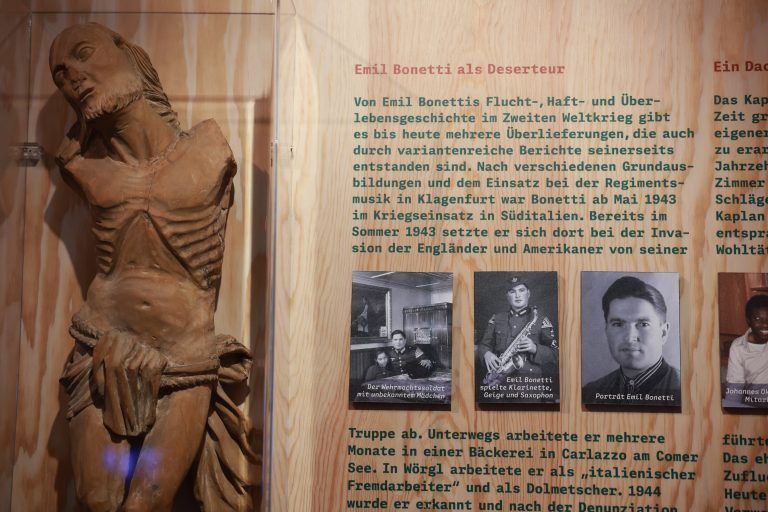

Das Lebenswerk eines Mannes mit Ecken und Kanten

“Häufig gab es Schlägereien und nicht selten griff auch der Kaplan selbst körperlich ein. Seine Haltung entsprach dem damaligen Verständnis von Wohltätigkeit“, ist auf einer der Stellwände in der Ausstellung „Glück gehabt? 70 Jahre Kaplan Bonetti Dornbirn“ zu lesen. Die bis Ende Februar 2024 laufende Schau im Dornbirner Stadtmuseum widmet sich neben der Persönlichkeit von Emil Bonetti und der Institution, die seinen Namen trägt, auch aktuellen Fragen von Armut und Obdachlosigkeit.

1953 – der Anlass für das 70-Jahr-Jubiläum – wurde der Verein der Freunde des Hauses der jungen Arbeiter gegründet. Vier Jahre später übernahm Emil Bonetti die Leitung des Gebäudes, das zunächst Unterkunft für Arbeitsmigranten aus Kärnten und der Steiermark wurde. Auch Bonetti ist der Sohn von Arbeitsmigranten und zwar aus dem Trentino.

1922 in Hard geboren, war er im Krieg, in Gefangenschaft, er desertierte und wurde verurteilt. 1952 wurde Emil Bonetti zum Priester geweiht. Um sein Leben und Werk „ranken sich viele schillernde Anekdoten und Legenden“, heißt es in der Ausstellung. Bonetti war ein Mann mit Ecken und Kanten, nahm nie ein Blatt vor den Mund und konnte schon einmal grob werden. Er konnte Menschen begeistern, war ebenso großzügig wie geschäftstüchtig – auch in Form waghalsiger Investitionen – und hinterließ nach seinem Tod 2007 ein beachtliches Vermögen.

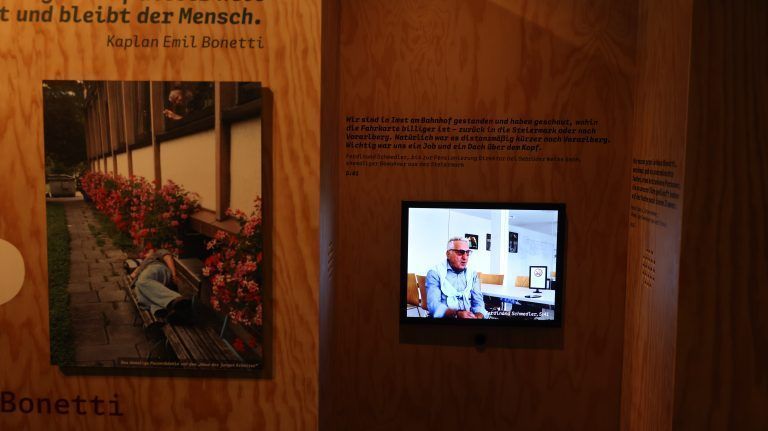

(Private) Bilder, Briefe, Dokumente und kleinere Objekte sind ebenso Teil der Schau wie Videointerviews mit Menschen, die Bonetti gut gekannt haben, darunter der frühere Dornbirner Bürgermeister Rudi Sohm, der den Kaplan als „große starke Persönlichkeit“ bezeichnet. Neben der Geschichte des ehemaligen Arbeiterwohnheimes wird auch von zwei Häusern für Frauen, die es heute nicht mehr gibt, erzählt.

Mit Säuleninstallationen werden unter anderem die Erhöhung der Mietpreise von 2010 bis 2020 anschaulich dargestellt oder die Vermögensaufteilung. Fotos von Dornbirn, die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses gemacht haben, sind im Stadtmuseum und auch im Haus selbst zu sehen. Berührend sind die Geschichten von ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern, die es mit Hilfe der Einrichtung wieder zu einem selbstständigen Leben geschafft haben.

Im letzten Stock des Museums sind dann auf einer großen Leinwand Interviews mit Emil Bonetti und über ihn zu sehen und mit Kopfhörern zu hören. Ein Glücksrad, Wegweiser und Guckkästen bilden in Stiegenhaus und Gang eine spannende Verbindung einer Ausstellung, die rund um eine markante Persönlichkeit und deren Lebenswerk ein vielschichtiges Bild gesellschaftlicher Entwicklungen und menschlichen Daseins zeichnet.

https://stadtmuseum.dornbirn.at/