Nicht radikaler als in den 1960ern

Die Künstlerin Viktoria Tremmel thematisiert mit einer Skulptur aus T-Shirts das Artensterben.

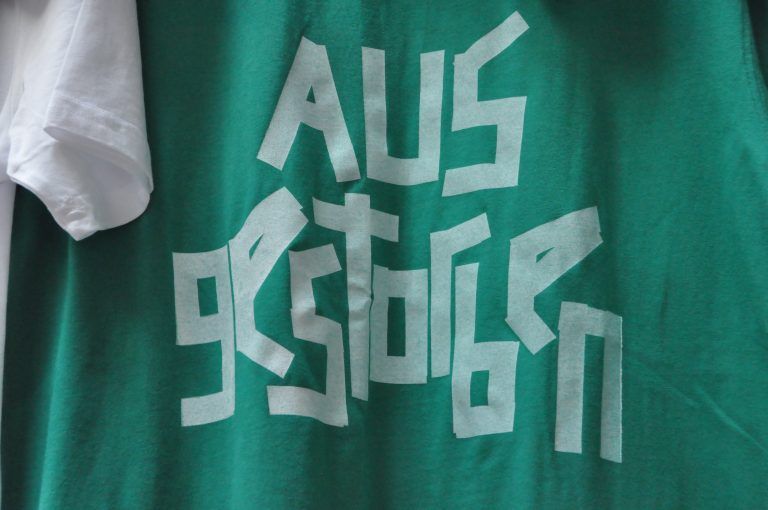

Die Schülerin von Bruno Gironcoli, Viktoria Tremmel (Jahrgang 1972), hat eine große runde Skulptur aus Siebdruck-T-Shirts mit den anklagenden Aufschriften noch „bedroht“ oder schon „ausgestorben“ in die Mitte des ORF-Funkhauses gesetzt. Die Kunsthalle FRO – wie Kurator Marbod Fritsch den runden Zentralraum des österreichischen Rundfunks in Dornbirn nennt – wird dadurch zum Träger einer nicht nur der Künstlerin, sondern weiten Teilen der ökologisch aufgeklärten Bevölkerung wichtigen Botschaft: Es geht um das Artensterben.

Die rote Liste

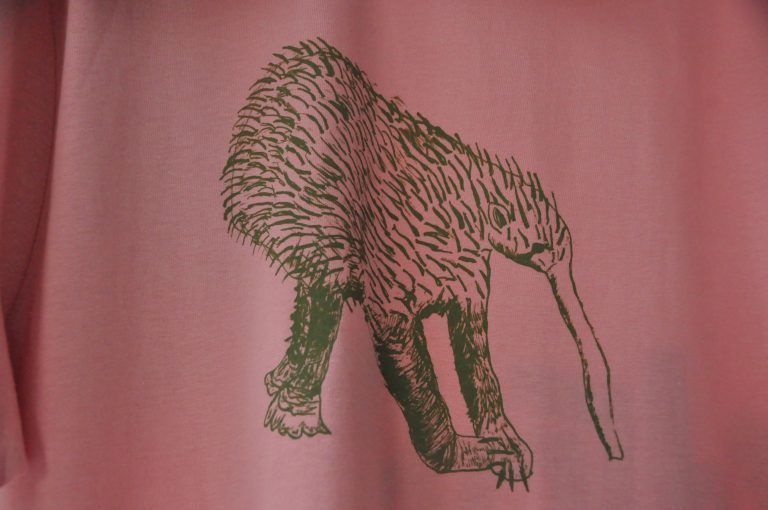

Auf diesem überdimensionierten Altkleiderständer sind farbige T-Shirts mit sich wiederholenden beleidigten Äffchen, starr blickenden Eulen, verendeten Wildbienen, beinahe aufgespießten Ameisen oder verletzten Nasenbären zu sehen. Die rote Liste, wie Viktoria Tremmel ihre Ausstellung nennt, ist lang, viel zu lang! Übrigens hat die in Wien lebende Künstlerin bereits 2020 auf dieses Faktum hingewiesen, vor drei Jahren zeigte sie die „Rote Liste“, kuratiert von Barbas Sturm, in einen Kunstraum im Wiener Augarten (Birdie Art Space).

Täglich Sterben 150 Arten aus, gefährdet dürften von insgesamt acht Millionen Arten insgesamt eine Million sein. 2025 wird es in freier Wildbahn viele Tiere nicht mehr geben, dazu zählen auch Eisbär, Löwe und Schildkröte. Ist es nach Charles Darwin evolutionsbiologisch nicht völlig normal, dass Arten sterben und andere Arten auf unserem Planeten entstehen? Ja, schon, aber nicht in diesem Ausmaß! Könnte es der Menschheit nicht egal sein, wenn es halt einfach keine Insekten mehr geben würde? Warum ist das so bedrohlich? Das Problem ist: Stirbt ein einziges Tier könnten gleichzeitig zahlreiche weiter Tier- und Pflanzenarten aussterben und ganze Ökosystem in Gefahr laufen zu kollabieren.

Kunst der 60er Jahre.

Die aktuelle T-Shirt Skulptur von Viktoria Tremmel steht in der Tradition der Arte Povera. Diese Kunstrichtung hatte in den 1960er Jahren die Kunstwelt mit sogenannten armen Materialien revolutioniert. Dazu gehörten Sand, Salz, Kaffee, Pflanzen, Tiere, Teer, Seile, Kohle, Baumwolle und Mineralien. Damals ging es darum die Grenze zwischen Kunst und Alltag aufzuheben.

Ein ikonisches, textiles Werk der Arte Povera stammt vom Italiener Michelangelo Pistoletto, der als Maler, Aktions- und Objektkünstler, Kunsttheoretiker und Hauptvertreter der italienischen Arte Povera reüssierte. Es handelt sich schlicht um einen Haufen teilweise beschmutzter Kleider, der in die neuere Kunstgeschichte eingegangen ist. Dieser Haufen zweifelhaft sauberer Kleidung wird in Verbindung mit einer Kopie der Venus gezeigt (Titel: Venus oft the rage, 1967).

Die ursprüngliche Arbeit von Pistoletto ist im Vergleich zu Viktoria Tremmels installativer Arbeit ungleich radikaler. Hier T-Shirts mit Aufschrift, dort alte Klamotten. Hier Einstimmen in das Geheul der politisch korrekten Öko-Wölfe, dort die subtile Anregung zum Nachdenken über das Verhältnis von Alltag (Kleider) und klassischer Kunst (Venus), die auch über die über die Massenkultur vermittelte Verehrung des Göttlichen und der Liebe mit der Skulptur einer Venus buchstäblich in den Raum stellt.

Von Wolfgang Ölz