Die Klimakrise als Versagen der Vorstellungskraft

Das Vorarlberger Architektur Institut in Dornbirn präsentiert „Power“. Die Ausstellung hat bis zum 25. Januar geöffnet.

Power steht für Energie und Macht. Diesem Spannungsfeld widmet sich die neue Ausstellung im Vorarlberger Architektur Institut.

Stoffwechsel der Gesellschaft

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verdeutlichte erneut die Wichtigkeit der Energiewende. Die Umsetzung dieses epochalen Projekts stellt nicht zuletzt für die Architektur und das Ingenieurwesen eine kolossale Aufgabe dar. Wie soll der gesellschaftliche Stoffwechsel mit der Natur zukünftig geplant und gebaut werden? Unter welchen politischen Realitäten nimmt sie Gestalt an? Um diesen Fragen, im hundertsten Jahr der VKW nachzugehen, zeigt das Architekturinstitut eine Ausstellung des Architekturmuseums Civa aus Brüssel.

Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl beginnend, richtet die Ausstellung einen Zeitstrahl in die Gegenwart. Der 1951 gegründete Vorläufer der Europäischen Union entzog die kriegswichtigen Rohstoffe der alleinigen Verwaltungsgewalt ihrer Mitglieder. Speziell Stahl nahm für die Architektur des Wiederaufbaus eine zentrale Rolle ein. Bauskizzen und das von Robert Schuman verfasste Gründungsdokument der Gemeinschaft geben Einblick in diese Zeit.

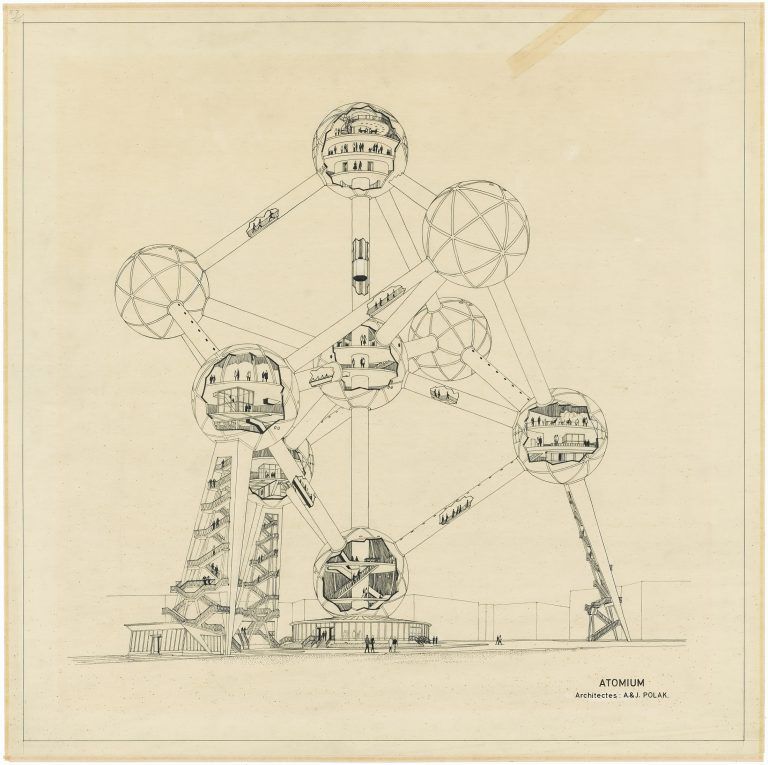

Die nukleare Ära der Nachkriegszeit war, so paradox das angesichts des Kalten Krieges sein mag, eine optimistische. Verdeutlicht wird das durch Bilder von der Weltausstellung, die 1958 in Brüssel stattfand. Das eigens für diesen Anlass gebaute Atomium steht sinnbildlich für den Siegeszug der Technik und dient der Stadt bis heute als Wahrzeichen. Ein eigenes Atomkraftwerk für das Messegelände war sogar geplant. Während dieses nie gebaut wurde, leidet der Kongo immer noch unter der Ausbeutung seines natürlichen Reichtums. Die frühere Kolonie Belgiens verfügt über ein gewaltiges Uranvorkommen, aus dem auch das Spaltmaterial für die von den USA über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Atombomben stammte. Thematisiert wird das in der Ausstellung durch Bilder vom kongolesischen Pavillon.

Widersprüchlich erneuerbar

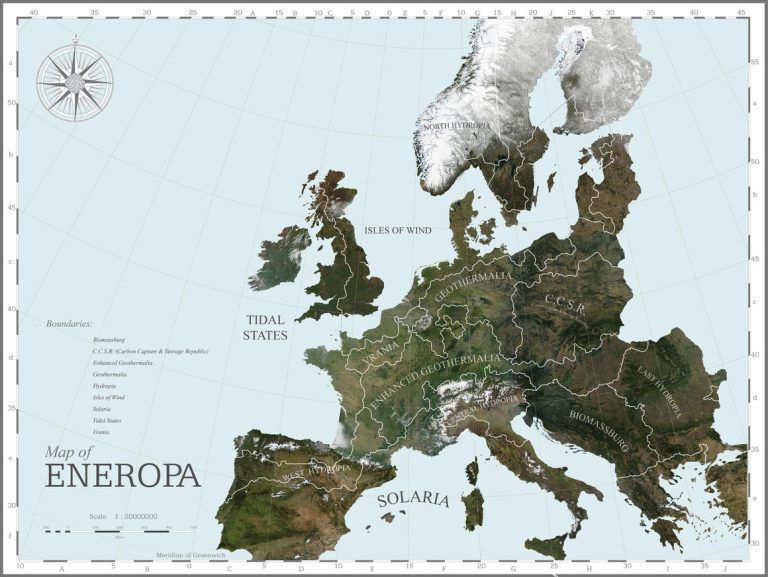

Die Ölkrise von 1973 und die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 dämpften den Optimismus und gaben der entstehenden ökologischen Bewegung Auftrieb. So kam die uns heute noch beschäftigende Frage nach erneuerbaren Energien auf die Tagesordnung. Eine vom Architekten Rem Koolhaas in den 2000er Jahren entworfene großflächige Karte Europas verdeutlicht die Widersprüchlichkeit möglicher Antworten. Sie teilt den Kontinent nicht in Nationalstaaten, sondern Zonen der Energiegewinnung. So spaltet sich das Vereinigte Königreich in „Tidal States“ und „Isles of Wind“, während der Alpenraum zu „Central Hydropia“ wird. Es ist ein gleichermaßen erhellender wie verstörender Anblick. Unweigerlich hat man die Zerstörung der Umwelt vor Augen, die zu ihrer Rettung notwendig scheint. Ein Umstand, den man an der aktuellen Debatte über den Lithium-Abbau in Serbien beobachten kann. Während die Befürworter Wohlstand versprechen, befürchten Gegner verheerende Eingriffe in die Natur. Ein anderes Beispiel zeigt die Erklärung von Ostende, laut der die Nordsee zum größten Kraftwerk der Welt werden soll. Ergänzend dazu stehen Pläne für Windparks, deren Bau mit künstlichen Stränden einhergehen soll. Sie veranschaulichen das in der Architektur verankerte Bewusstsein, dass ein Raum nicht einseitig genutzt werden sollte

Landschaften aus Beton

Was passiert, wenn dem nicht so ist, verdeutlichen die Arbeiten des Fotokünstlers Armin Linke. Auf einem Bild sieht man betende Arbeiter vor einem Staudamm in Pakistan. Ein anderes zeigt umherziehende Arbeiter vor einer gigantischen Staumauer. „Die Bilder hängen an Gestellen, die sonst im Trockenbau verwendet werden, um Platten an der Decke zu montieren“, berichtet Kurator Clemens Quirin.

„Wir wollen mehrere Ebenen ansprechen und nicht gleich Lösungen präsentieren. In Vorarlberg will man immer schnell umsetzen. Wir kommen stattdessen mit Fragen. Welchen Herausforderungen stellten sich frühere Generationen? Mit welchen architektonischen Lösungen?“, erklärt Quirin. Ziel sei es, die Frage nach der Energiewene nicht ohne die Gesellschaft zu stellen. Dabei sei es wichtig, Optimismus zu finden und auch den Klimawandel als Chance zu sehen.

Maschinen der Rettung

Liam Young ist Architekt, Regisseur und versteht sich als Erschaffer imaginärer Welten. Sein Kurzfilm „The Great Endeavour“ ist Teil der Ausstellung. In seinen Augen ist die Klimakrise eine Krise menschlicher Vorstellungskraft. So animierte Young die Vision einer Zukunft, in der gewaltige Maschinen, als Teil einer den Globus umspannenden Infrastruktur, CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Sie baut auf schon existierenden Technologien und ist Ausdruck seines Selbstverständnisses. Young sieht Designer in der Aufgabe, zuverlässige, hoffnungsvolle Visionen der Zukunft hervorzubringen.

„So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Film öffnete mir die Tür in eine Welt, die wir noch nie sahen. Es war wunderschön, als wäre ich dort gewesen“, schwärmt Vivian Gach nach Worten ringend. Der 20-Jährige aus Kalifornien und sein Freund Isaac Miller sind gemeinsam mit dem Dornbirner Künstler Matthias Bildstein zur Ausstellung gekommen. „Ist was wir im Film sahen real?“, fragt sich der Künstler.