Warum Monika Helfer einen Schatz vergrub

Monika Helfers neuer Roman „Der Bücherfreund“ handelt von ihrem Vater und seiner Liebe zum Wissen.

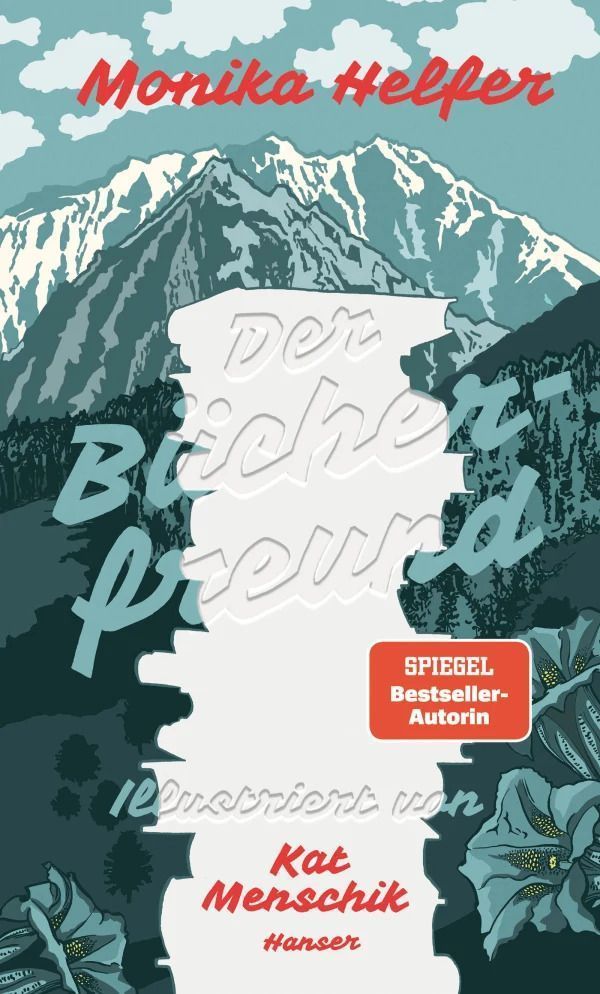

Form und Inhalt erscheinen wie aus einem Guss, wenn man Monika Helfers „Der Bücherfreund“ in den Händen hält. Denn Belletristik wird nur noch selten so aufwendig abgedruckt. Mit Karton-Cover, eingebundenen Seiten und aufwendigen Illustrationen wirkt der keine 100 Seiten lange Band wie eine Hommage an das geschriebene Wort.

Und von dessen unschätzbarem Wert wusste Helfers Vater ohne jeden Zweifel. Er ist der besagte Bücherfreund. Wodurch Helfer wie schon bei „Die Bagage“ und „Vati“ autofiktive Einblicke in ihre Familiengeschichte gewährt.

So erfahren die Lesenden, wie ihr Vater an der Ostfront in Russland ein Bein verlor und im Lazarett ihre Mutter kennenlernte. Wie er zwangsrekrutiert seine erstrebte Zukunft als Chemiker aufgeben musste und sich stattdessen als Invalide um Invaliden kümmerte.

Kopfschuss und Professor

Oberhalb von Bludenz, auf dem Hochplateau Tschengla, wurde „Vati“ Leiter eines Heims für Kriegsversehrte. Für junge Lesende zeigt das ein schwer vorstellbares Leben. Denn nicht nur die geschundenen Leibe, auch die Armut bei gleichzeitigem Wohlstand ist heute schwer vorstellbar. Lebte die entstehende Familie doch abgeschieden, aber die meiste Zeit alleine im großen Haus.

Dauerhafte Gesellschaft leistete ihnen für einige Zeit der kriegsversehrte Georg. Der Sohn eines Heidelberger Professors konnte nach einem Kopfschuss nicht mehr lesen. Dafür übergab sein Vater dem Heim den Schatz der Geschichte, 2998 Bücher. Unter ihnen Klassiker wie Darwins „Über die Entstehung der Arten“ oder Theodor Mommsens „Römische Geschichte“.

Nacht und Nebel

Doch endet die Idylle. Die Mutter liegt sterbenskrank im Bett und das Heim soll in ein Hotel umgewandelt werden. Den Schatz sollte „Vati“ hergeben. So schließt er Monika mit in seinen Plan, die in Wachspapier eingebundenen Bücher bei Nacht und Nebel zu vergraben.

Während seine Geschichte eine tragisch-schöne Wendung nimmt, wirkt der Schluss wie ein Rätsel. Denn als die Bücher nicht mehr auffindbar sind, lässt Helfer ihren Mann sagen: „Die Geister lesen“.

Erlösung

Dabei fragt man sich, was der Wert des überlieferten Wissens ist? Kein Mensch wird durch das Lesen alleine menschlich. Die Beteiligung unzähliger humanistisch geschulter Männer an der Shoah beweist das zur Genüge. Vielleicht lesen die Geister immer fort, unfähig zu handeln, da ihr Moment der Erlösung noch auf sich warten lässt. Daher sind die lebenden Bücher- und Menschenfreunde gefragt, ein noch nie dagewesenes Kapitel der Menschheit zu schreiben. Wer will schon eine Geschichte, die sich ständig wiederholt?