Ein Buch wie Braten mit Riebel und Apfelmus

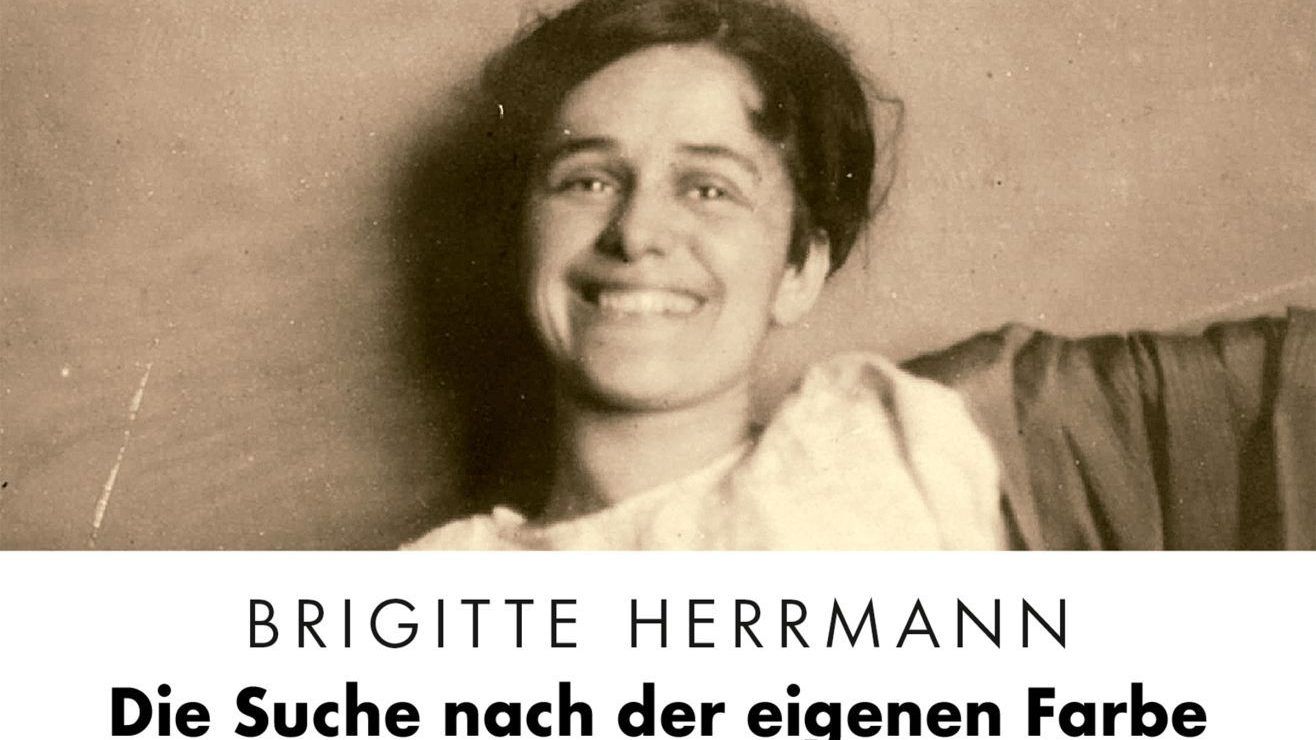

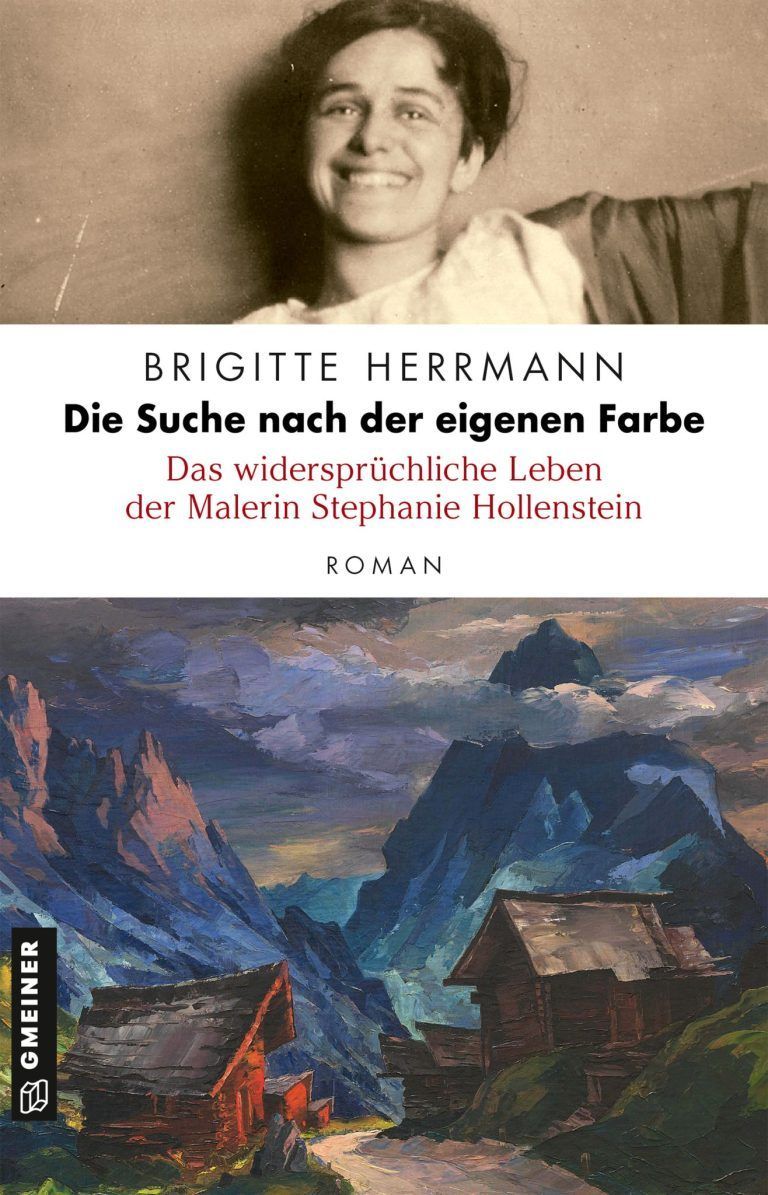

Ein erstaunlich unkritisches Bild vom umstrittenen Leben der nationalsozialistischen Künstlerin Stephanie Hollenstein zeigt Brigitte Herrmanns Roman „Die Suche nach der eigenen Farbe“.

Eine Lustenauer Bauerntochter wird Kunstmalerin, kämpft als Mann im Ersten Weltkrieg, lebt in lesbischen Partnerschaften und macht im Nazi-Regime Karriere. Die Rede ist von Stephanie Hollenstein (1886–1944), einer der faszinierendsten wie auch umstrittensten Persönlichkeiten der Landesgeschichte.

So sieht das auch Brigitte Herrmann. Anfang April ist ihr am Leben der Lustenauerin angelehnter Roman „Die Suche nach der eigenen Farbe“ erschienen. Dem Versprechen, einen kritischen Blick auf die scheinbar widersprüchliche Künstlerin zu werfen, wird das Buch aber nicht gerecht.

Die Handlung folgt in ihren groben Grundzügen der überlieferten Lebensgeschichte Hollensteins. Seit den 1990er-Jahren zunehmend Gegenstand kunsthistorischer Forschung, birgt sie noch immer zahlreiche blinde Flecken. Herrmann zeigte sich erst bemüht, am Stand der Wissenschaft anzuschließen, begab sich in das Archiv der Lustenauer Gemeindegalerie Dock20.

Vom Bauernhof zur Galerie

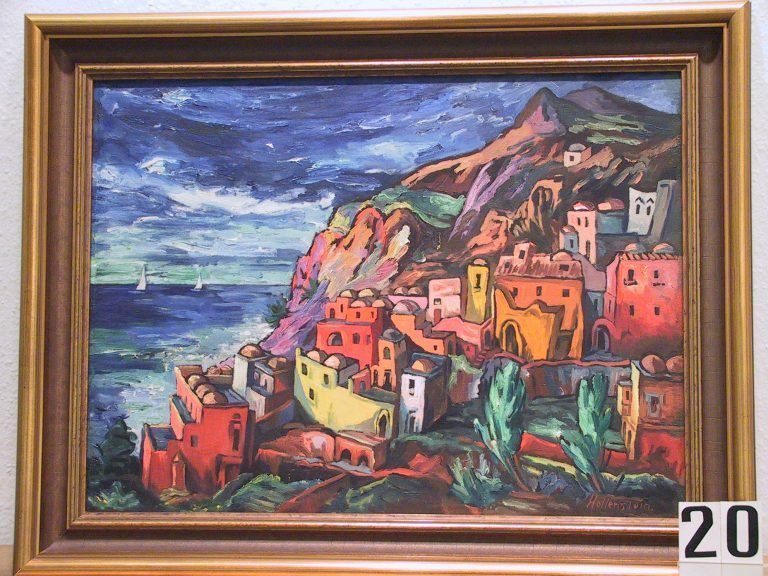

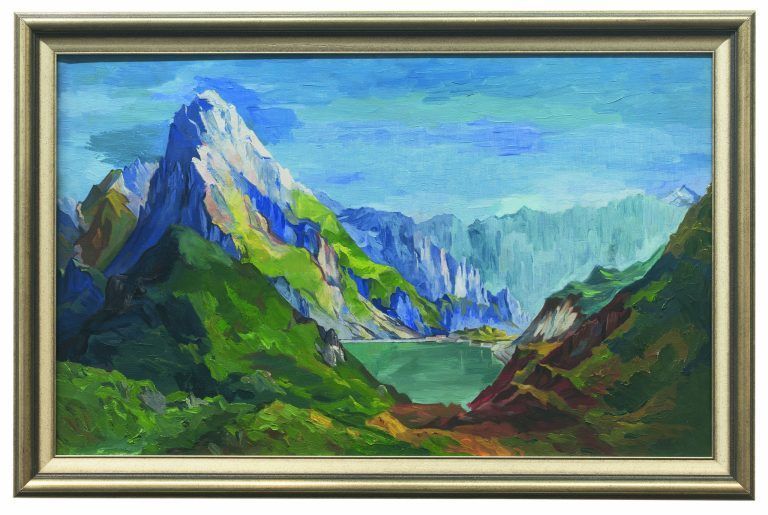

Ein Ort zentraler Bedeutung, denn wo jetzt das Hochhaus in der Pontenstraße steht, befand sich einst der Hof ihrer Eltern. Durch eine Schenkung ihrer Schwestern ging der Grund nach dem Krieg in den Gemeindebesitz über, samt mehr als 1200 Arbeiten der Künstlerin. So wurde der Neubau Sitz der „Galerie Hollenstein“, die seit 2020 den Namen Dock20 trägt. Den Nachlass der einstigen Patronin betrachtet man dort als „ein Erbe, das einen verantwortungsvollen und reflektiert-kritischen Umgang erfordert“.

Fühlend ergründen

Bei einer Lesung des Buches im Vorarlberger Landestheater gesteht die Autorin, sie habe sich anfangs „wahnsinnig viel mit den Dokumenten beschäftigt“, aber „alles irgendwann weggeworfen“. Stattdessen entschied sie sich für eine fühlende Ergründung.

Als Romanautorin steht es ihr frei, die Geschichte nach eigenen Vorstellungen zu erzählen. Doch da sich die Handlung äußerst nahe an der Realität bewegt, bleibt ihr der Vergleich mit der Wirklichkeit nicht erspart. Herrmann scheint sich dessen bewusst zu sein. Denn am Ende des Buches erläutert sie, welche Personen und Episoden aus ihrer Feder stammen.

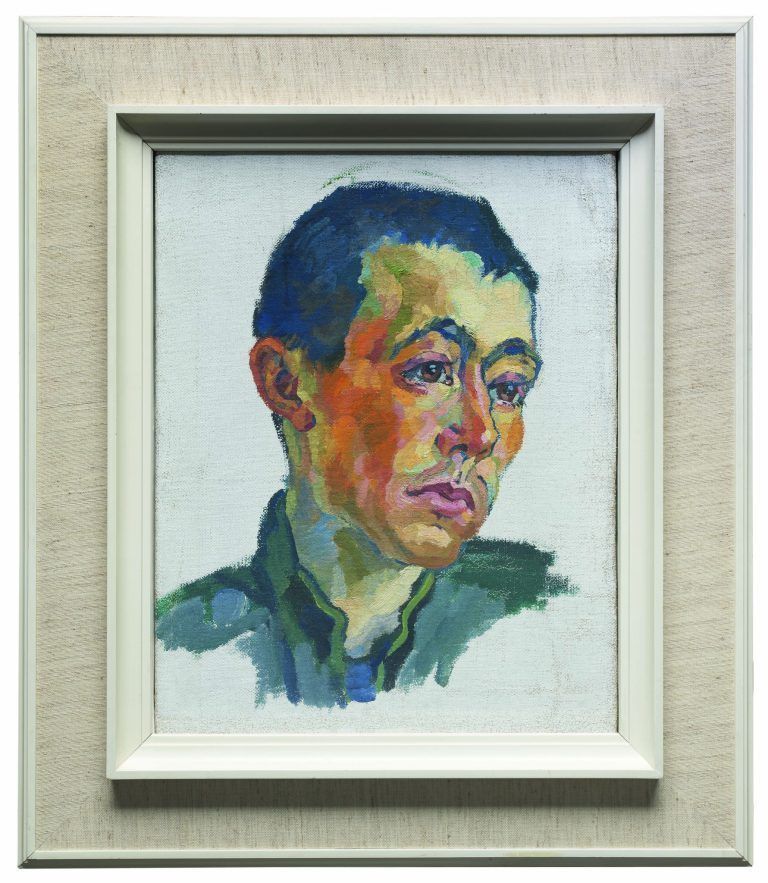

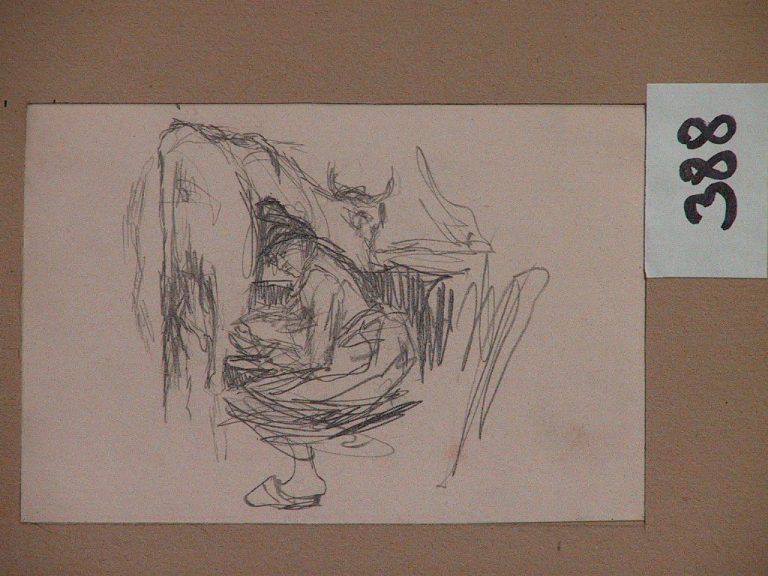

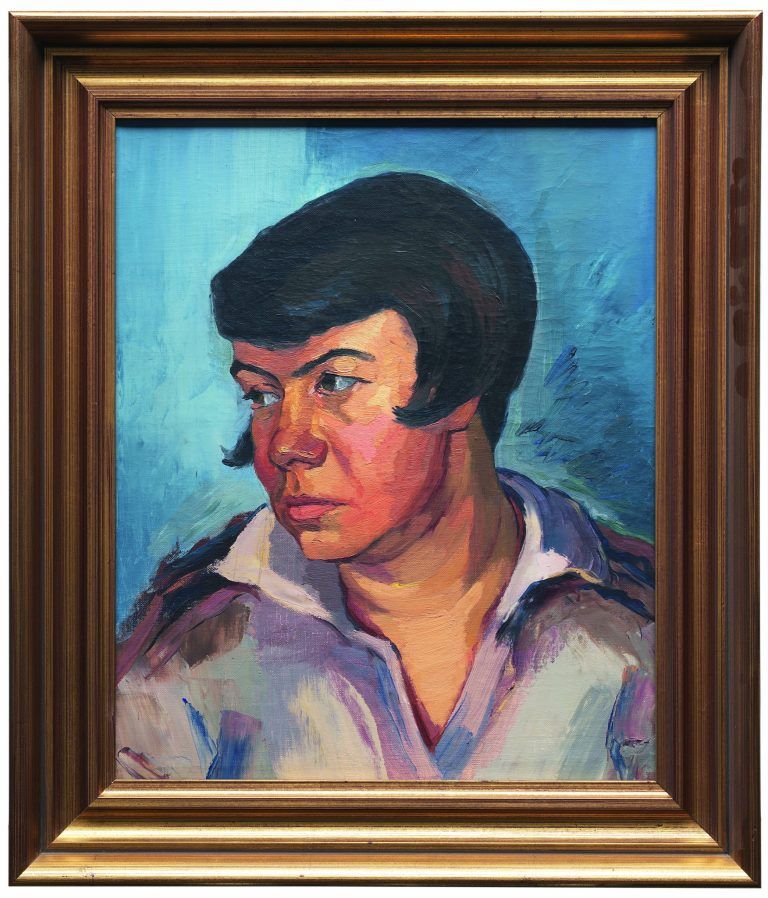

Der 428 Seiten lange Roman ist in 51 Abschnitte gegliedert, an deren Anfang stets Franziska Gross (1900–1973) zu Wort kommt. Die Ärztin und langjährige Lebensgefährtin Hollensteins wäre ein Buch für sich wert, denn laut dem Landesarchiv gilt sie doch als die vermutlich erste Akademikerin im „Vorarlberger Landesdienst“. Den Lesenden schildert sie Bilder der Malerin, die sich zu einem verbalisierten Seelenspiegel Hollensteins wandeln.

Braten mit Riebel und Apfelmus

Die Wandlung der Künstlerin bleibt dennoch schwer greifbar, nicht aber die der Autorin. Ihre Anfangskapitel zu den Münchner Lehrjahren wirken hölzern, erst im Laufe der Erzählung gewinnt die Stilistik an Qualität.

Ganz anders die blassen Darstellungen historischer Lebenswelten und politischer Überzeugungen. Eine Szene, in der Hollenstein als Gast der Familie des Bildhauers Albert Bechtold (1885–1965) Braten mit Riebel und Apfelmus speist, mutet noch witzig an.

Der Verzicht, die Künstlerin als Kind der tief in deutschnationales und katholisches Lager gespaltenen Gemeinde Lustenau darzustellen, verdunkelt hingegen die Handlung.

In dieser dominieren psychologische Motive, sie sollen Politisches erklären. Zahlreiche Passagen zeigen die eigensinnige Künstlerin, wie sie mit Geltungsdrang und Minderwertigkeitskomplexen ringt. Wie sie sich als Bauerntochter in der avantgardistischen Kunstszene Wiens behauptet. Oder als großstädtische Frau, die Frauen liebt, am Land.

Opportunismus und Ideologie

Das sich entfaltende Schema verdeutlicht den Nährboden für Opportunismus. Warum auf diesem der Nationalsozialismus fruchtet, kann Herrmann nur dürftig erzählen. Vielmehr geht sie einer ideologischen Genese aus dem Weg. Eine von der Autorin erfundene Vergewaltigung wird zum springenden Punkt. Hollenstein will kein Opfer sein. So wird sie eben zur Täterin und schließt sich bereits vor dem Anschluss der illegalen NSDAP an. Weder ihr Männlichkeitskult noch der Stolz auf eine „arische Abstammung“ spielen dabei eine große Rolle. Sogar als Präsidentin der arisierten „Vereinigung bildender Künstlerinnen der Reichsgaue der Ostmark (im großdeutschen Reich)” vermittelt sie einen politisch-naiven Eindruck.

Watte für braune Löcher

Dass der Roman ihr kurz vor dem Tod die Gnade eines reumütigen Geständnisses einräumt, wirkt unglaubwürdig. Wirklich absurd ist aber, dass ihr ein hochrangiges Mitglied der Wehrmacht vom Plan berichtet, Hitler zu ermorden.

„Die Suche nach der eigenen Farbe“ ist am 9. April im Gmeiner-Verlag erschienen. Ein Buch, das trotz spannender Vorlage an blassen Tönen leidet. Vielmehr wird hier die Fantasie zum Knecht, der die braunen Löcher der Geschichte mit mildernder Watte stopft.