“Bewusst nach Regionalem greifen”

Es ist nicht egal, woher die Lebensmittel stammen, die in den Regalen liegen. Der Konsument bewirkt durch seine Kaufentscheidung, dass die heimischen Produzenten überleben.

Wie regional sind unsere Lebensmittel und woran kann das erkannt werden?

Hannes Royer: Grundsätzlich gilt: Je weniger verarbeitet und je ursprünglicher Lebensmittel sind, desto regionaler sind sie. Je mehr Convenience involviert ist, also je mehr Verarbeitungsstufen, desto weniger Österreich ist enthalten. Das heißt: Fertigpizza ist gar nicht mehr regional. Auch in manchen Wurstprodukten sind Rohstoffe aus verschiedensten Ländern drin. Es gibt aber auch noch andere leicht erkennbare Hinweise, wie zum Beispiel das AMA-Gütesiegel.

Was bedeutet es und kann dem Siegel vertraut werden?

Royer: Dem AMA-Gütesiegel kann man vertrauen. an vertrauen. Es ist das beste Herkunftssiegel, das es in Europa gibt. Darauf dürfen wir stolz sein. Beim Fleisch bedeutet es, dass das Tier in Österreich geboren, gemästet, geschlachtet und verarbeitet wurde. Es wird sehr streng kontrolliert. Aber natürlich gibt es auch Grauzonen, wie zum Beispiel beim Fruchtjoghurt, wo das AMA-Gütesiegel drauf ist, aber die Banane oder der Kaffee nicht aus Österreich stammen. Dieser Widerspruch lässt sich schwer ausmerzen, denn das Joghurt ist wirklich aus Österreich, aber Kaffee lässt sich hier nicht anbauen.

Genaueres Hinsehen würde helfen?

Royer: Ja. Bewusst hinschauen, sich nicht von hübschen Bildern von schöner Landwirtschaft blenden lassen, sondern das Produkt umdrehen und nachlesen. Frische, wenig verarbeitete, nicht künstlich haltbar gemachte Ware, die ich selbst verkoche, ist auch gesünder.

Warum ist es so wichtig, dass die Lebensmittel, die gekauft werden, möglichst aus Österreich stammen?

Royer: Zum einen wegen der Versorgungssicherheit. Wenn Krisen auftreten – und das hat Corona sehr schön gezeigt – sieht man, dass die Länder recht schnell die Grenzen schließen und jedes Volk zunächst sichselbst schützt. Wenn es in einem solchen Fall keine Selbstversorgung mehr gibt, ist es auch mit der Versorgungssicherheit dahin. Man hat gesehen, dass wir, wenn es ernst wird, nicht Handys oder Kleidung hamstern, sondern Essen. Denn das ist es, was wir täglich benötigen. Nichts wäre schlimmer, als wenn irgendwann einmal die Regale leer wären. Ich glaube, da würden wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es ist aber wichtig, nicht nur in der Krise zu regionalen Lebensmitteln zu greifen, sondern immer.

Warum?

Royer: Wenn wir jetzt in guten Zeiten nur auf den Preis schauen und uns daran orientieren, wo es gerade am billigsten ist, dann wird es in Österreich bald keine Landwirtschaft mehr geben. Ein zweiter wichtiger Punkt, den die meisten vergessen, ist, dass dieses Land, dieses schöne Österreich, nur deshalb so schön ist, weil wir eine produzierende Landwirtschaft haben. Es ist keine Hobbylandwirtschaft, sondern in diesem Lebensraum, werden hochwertige Lebensmittel hergestellt. Erst dadurch entsteht der Lebensraum überhaupt.

Der ökologische Aspekt ist aber schon auch wichtig, oder? Wenn regional produzierte Lebensmittel eingekauft werden, fallen zum Beispiel Transportwege weg.

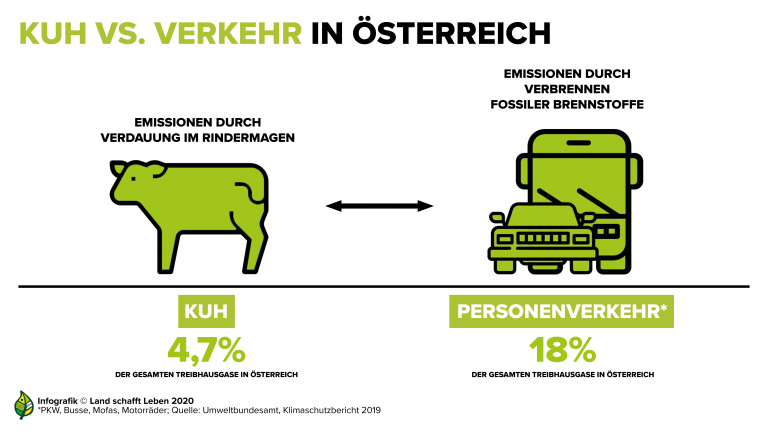

Royer: Wenn wir die CO2-Bilanz beachten, gar keine Frage. Je regionaler ein Lebensmittel produziert wird, umso ökologischer ist es meist. Das hat auch Auswirkungen auf den Klimawandel. Vor allem die Produktionsbedingungen. Rindfleisch aus Südamerika oder den USA wird völlig anders produziert als in Österreich. Wenn man sagt, die Kuh ist ein Klimasünder, dann redet man nicht von der österreichischen Kuh, sondern von dem Rind, das in den USA oder in Südamerika irgendwo im Feedslot steht und mit Soja und Mais gefüttert wird. Dieses Tier hat eine katastrophale Klimabilanz. Aber wir in Österreich haben noch eine sehr naturnahe Produktionsweise.

Das ist, gerade was die Fleischproduktion anbelangt, schwer zu glauben.

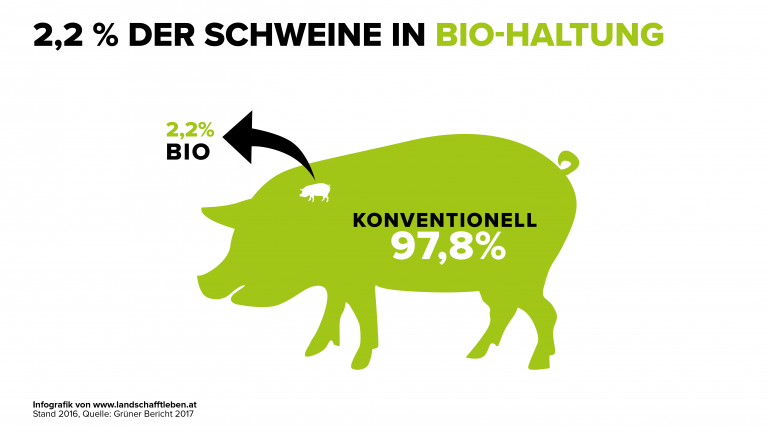

Royer: Sagen wir mal so: Natürlich gibt es in Österreich in vielen Bereichen sehr viel Luft nach oben. Aber wenn wir uns international oder innerhalb der EU vergleichen, sind wir sehr gut. Wo wir Nachholbedarf hätten, ist im Schweinebereich. Das Schwein in Österreich wird annähernd unter den gleichen Bedingungen produziert wie international. Unser konventionelles Schwein steht ebenfalls auf einem Vollspaltenboden, es wird noch immer Soja aus Übersee gefüttert. Es muss aber fairerweise dazugesagt werden, dass der Konsument nicht bereit ist, für das Fleisch mehr Geld auszugeben.

Den Konsumenten trifft also eine Mitschuld?

Royer: Ja. Es gäbe bereits viele Tierwohlprojekte. Das auf diesem Weg produzierte Fleisch kostet aber ungefähr um 20 bis 30 Prozent mehr. Es gäbe auch Bio-Schweinefleisch, aber der Markt dafür liegt derzeit bei zwei Prozent. Das heißt, es liegt auch am Konsumenten. Eine Handelskette hat vor Kurzem ein Projekt aufgegeben, bei dem das Schwein mit Soja aus Europa gefüttert wurde, weil es die Konsumenten nicht interessiert hat.

Wissen die Konsumenten zu wenig Bescheid?

Royer: Wir leben mit einem unglaublichen Widerspruch. Auf der einen Seite erschüttern uns die Skandale. Die Tierschutzorganisationen klagen, wie schlimm es ist und protestieren – zum Beispiel gegen den Vollspaltenboden. Dann werden Projekte wie das eben erwähnte ins Leben gerufen, aber niemand greift hin, weil es 20 Prozent mehr kostet. Man muss sich einmal vor Augen halten: Aktuell gibt es in Österreich ein ganzes Huhn um 2,45 Euro zu kaufen. Ein ganzes Huhn! Ein Liter Red Bull kostet annähernd sechs Euro. Das steht in keiner Relation. Hier geht es um ein lebendes Tier. Es muss gefüttert und geschlachtet werden und hat eigentlich überhaupt keinen Wert. Da müssen wir uns als Gesellschaft dringend hinterfragen.

Der Preis ist demnach fast wichtiger als alles andere?

Royer: Ich habe jetzt nach Corona das Gefühl, dass den Menschen sogar noch stärker suggeriert wird, dass Lebensmittel überhaupt keinen Wert haben.

Inwiefern?

Royer: Man möchte Kaufanreize setzen. Der Lebensmittelhandel kämpft um jedes Prozent Marktanteil, es herrscht Krieg um jeden Kunden. Das ist keine normale Wettbewerbstätigkeit mehr. Der Preis wird auf das absolute Minimum reduziert, um Kunden ins Geschäft zu locken. Und der Kunde spielt mit. Dem gefällt das natürlich. So nach dem Motto: Wenn die sich die Köpfe einschlagen, erspare ich mir am Monatsende vielleicht den einen oder andere Euro.

Ihrer Ansicht nach muss somit den Kunden bewusster gemacht werden, dass jeder Einkauf Einfluss darauf hat, wie Lebensmittel produziert werden?

Royer: Genau. Jeder Griff ins Regal vergibt einen Produktionsauftrag.

Bewirkt die Handlung eines Einzelnen wirklich so viel?

Lackner: Ja. Der Handel reagiert sofort. Wenn mehr Biomilch nachgefragt wird, hat das sofort Auswirkungen auf die Bestellungen und die Produktion. Jeder Einzelne muss sich dessen bewusst sein, dass er in dem freien Markt, in dem wir leben, eine riesige Verantwortung trägt.

Ist Bio besser?

Royer: Wenn ich zu Bio greife, dann steckt natürlich eine ökologischere Produktionsweise dahinter. Auch Tierwohlprodukte sollte man bevorzugen. Beim Fleisch ermöglichen die paar Cent mehr den Tieren ein besseres Leben. Wenn ich danach greife, bewirke ich etwas.

Die Kälbertransporte sind in Vorarlberg auch immer wieder Thema. Wie soll sich der Konsument in diesem Bereich verhalten?

Royer: Österreich exportiert circa 50.000 Kälber im Jahr und importiert um die 100.000. Warum? Weil Holland Kalbfleisch billiger produzieren kann. Nur ein sehr geringer Anteil des Kalbfleisches landet allerdings im Lebensmittelhandel. Der größte Teil geht direkt in die Gastronomie. Als Konsument kann ich nicht erkennen, ob das Fleisch, das im Gasthaus auf meinem Teller liegt, aus Holland stammt. Es gibt keine Kennzeichnungspflicht. Darum wird sich auch nichts ändern. Deshalb setzen wir von „Land schafft Leben“ uns für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie ein.

Kann eine Trendwende geschafft werden?

Royer: Jetzt ist der Moment, in dem eine Richtungsentscheidung passieren wird. Die Menschen kommen mehr und mehr in Situationen der Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit. Sie fühlen sich unsicher und sie haben Ängste. Wenn wir jetzt die heimischee Landwirtschaft, die österreichischen Lebensmittel, fallen lassen, dann muss uns bewusst sein, dass wir bei der nächsten Krise ein ganz anderes Problem haben werden, wenn irgendwann nichts mehr in den Regalen liegt.

Land Schafft Leben

Land schafft Leben

Die Organisation aus 11 Mitarbeitern plus Vorstand sieht sich an, wie in Österreich Lebensmittel produziert, verarbeitet und verkauft werden. Bis zu zwei Jahre wird über ein einzelnes Produkt, sei es Apfel, Milch oder Fleisch recherchiert. Dabei werden Bauern und Verarbeitungsbetriebe vor Ort besucht, und Industrie und Lebensmittelhandel ebenfalls einbezogen, sowie Konsumenten befragt. „Wir zeigen die aktuelle Situation. Wir beschönigen nicht, wir skandalisieren nicht, wir zeigen die Realität. Unser Anspruch ist Authentizität“, betont Obman Hannes Royer. Auf der Website www.landschafftleben.at lässt sich das Erfahrene für jedes Produkt nachlesen. Es finden sich auch zahlreiche Videos.

Hannes Royer ist Bergbauer. Er stammt aus Schladming. Der 43-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.

Vortrag: „Wie regional sind unsere Lebensmittel?“ am Mittwoch, 9. September um 19 Uhr in der inatura in Dornbirn. Kosten: 5 Euro

Anmeldung: naturschau@inatura.at, +43 676 833064770