Wie gut die Caritas-Lerncafés wirklich wirken

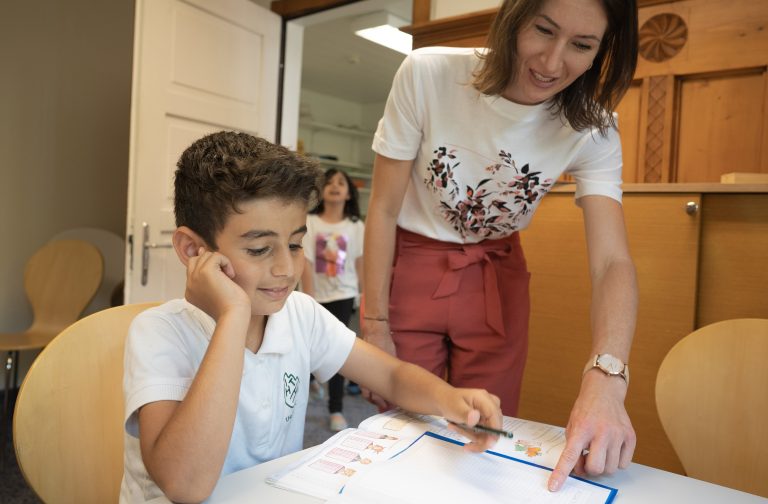

Die Caritas hat ihre Lerncafés durch Fachleute der PH Vorarlberg evaluieren lassen. Die Untersuchung wurde gestern präsentiert.

Vor Jahren hat der damalige Schüler eines der Lerncafés der Caritas in Vorarlberg besucht. Mittlerweile studiert der junge Mann in Innsbruck Medizin. Das ist eine der Erfolgsgeschichten der seit zwölf Jahren bestehenden Einrichtungen. Erzählt hat sie gestern Bea Bröll, die Leiterin der Lerncafés. Die Verantwortlichen wollten allerdings wissen, wie wirkungsvoll die Einrichtungen sind, wobei 96 bis 100 Prozent der dort betreuten Kinder das jeweilige Schuljahr schaffen, wie Caritas-Direktor Walter Schmolly informierte.

Daher gaben sie noch vor Corona den Auftrag, die Lerncafés extern wissenschaftlich zu evaluieren. Zwei Fragen seien laut Schmolly dabei zentral gewesen: Gibt es neben der Wirkung eine Nebenwirkung und wie kommt die Wirkung zustande? Beantwortet hat diese Fragen eine Studie von Peter Theurl, Leiter des Instituts für Primarbildung und Lernentwicklung, und Anne Frey, Vizerektorin für Lehre und Unterrichtsforschung – beide von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg. Einige der Ergebnisse daraus wurden gestern präsentiert.

Theurl sprach eingangs von einem Bildungssystem in Österreich, das „sehr leistungsstark, aber auch sehr selektiv und chancenungerecht“ sei. Kinder und Jugendliche aus „bildungsfernen“ Milieus hätten Nachteile, die das Schulsystem nicht in der Lage sei zu kompensieren. Der erste Teil der Studie beschäftigte sich mit dem Thema Angst sowie dem Lern- und Sozialverhalten, erläuterte Frey anschließend, der zweite damit, wie die Arbeit wahrgenommen werde.

Zielgruppe der Lerncafés sind Schülerinnen und Schüler zwischen acht und 14 Jahren. Rund 480 von ihnen sind derzeit in den 16 Lerncafés des Landes, mit einem ganz leichten Überhang an Burschen. 78 Prozent von ihnen sprechen mit den Eltern eine andere Sprache als Deutsch. 60 Prozent ihrer Mütter und 80 Prozent ihrer Väter haben eine andere Staatsbürgerschaft als die österreichische. Das formale Bildungsniveau der Eltern ist relativ niedrig, deren Wunsch, dass das Kind einen hohen Bildungsabschluss erreicht, sehr hoch, informierte Frey.

Ein Ergebnis der Studie war, dass Kinder und Jugendliche zu Beginn des Lerncafé-Besuchs im Vergleich zu einer Normstichprobe ängstlicher waren. Nachdem sie ein, zwei Jahre dort waren, gab es kaum mehr Unterschiede, informierte Frey. Hierzu wurden 119 Kinder und Jugendliche befragt. Die Prüfungsangst sei hingegen am Ende des Schuljahres höher gewesen als bei der Normstichprobe, die Schulunlust geringer, so die Detailergebnisse.

Auch beim Sozial- und Lernverhalten (Fähigkeit zur Kooperation, Einfühlungsvermögen, …) gab es nach einem regelmäßigen Besuch der Lerncafés eine positive Entwicklung, sagte Frey. Diesbezüglich fand sich im Gegensatz zum Beginn des Schuljahres am Ende kein Unterschied mehr zur Normstichprobe.

Klaus Hartinger

Für den zweiten Teil der Untersuchung wurden gut 90 Schülerinnen und Schüler, 85 Eltern, knapp 70 Lehrpersonen und 60 Freiwillige, die in den Lerncafés arbeiten, befragt (siehe dazu auch unten). Dabei ging es um die Wirkung der schulischen Unterstützungsmaßnahmen, konkret Testvorbereitung, Hausaufgabenhilfe und ähnliches, und die Wirkung der Unterstützung im soziopsychologischen Bereich (Motivation, Selbstvertrauen …). Durchschnittlich bis zu 90 Prozent der Befragten aller vier Gruppen bewerteten diese als sehr gut – ein wenig zurückhaltender waren da die Lehrerinnen und Lehrer der Kinder und Jugendlichen. Aber auch deren Werte lagen nie unter 73 Prozent Zustimmung. „Die Beziehung spielt eine wichtige Rolle in den Lerncafés“, stellte Theurl dazu fest

„O-Töne“ der Befragten

„Hilfe, die nichts kostet. Entlastet Eltern. Super für Kinder mit Eltern, die nicht Deutsch/wenig Deutsch sprechen/verstehen (…).“ (Lehrerin)

„Man muss für die Lerncafes nichts zahlen. Die Lehrer sind dort voll nett und man bekommt Jause.“ (Schüler)

„Ich kann es meinem Kind nicht geben.“ (Mutter)

„Man muntert einen auf zum Lernen, Hausaufgaben zu machen. Man hat auch Spaß dort. (…) und lernen macht Spaß.“ (Schülerin)

„Respektvoller Umgang auf Augenhöhe, (…)“ (Freiwillige)

„Dass die Kinder einen Ort haben, an dem sie sich aufgehoben fühlen und dass sie wissen, dass sie dort Hilfe bekommen.“ (Lehrerin)

„Er lernt Wissen und zwischenmenschliche Kontakte.“ (Mutter)

Bei den in den Lerncafés ehrenamtlich Tätigen handelt es sich bei über 60 Prozent um Pensionistinnen und Pensionisten. Nur ein Drittel von ihnen verfügt laut Theurl über eine pädagogische Ausbildung. „Das sind Leute, die geborene Lehrpersonen sein müssen, weil sie ganz ausgezeichnete Arbeit leisten“, so der PH-Professor. Gründe für ihr Engagement seien unter anderem, dass sie der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen, zur Integration der Kinder beitragen wollen oder noch Spaß am Unterrichten haben.

„Die Lerncafés sind Einrichtungen, die sozioökonomisch benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen kostenlosen Zugang bieten, ein außerschulisches Angebot, in dem sie gefördert werden“, so das Fazit von Frey. Lerncafé-Leiterin Bea Bröll betonte, dass es dafür viele brauche: die Freiwilligen, die Koordinatorinnen und Koordinatoren, die gut ausgebildet seien, die Gemeinden, das Land, die Schulen und die Eltern. „Wir verstehen uns als Systempartner.“

„Das sind Leute, die geborene Lehrpersonen sein müssen, weil sie ganz ausgezeichnete Arbeit leisten“

Peter Theurl, Leiter Institut für Primarbildung und Lernentwicklung PH Vorarlberg

Auf drei Punkte wies Schmolly abschließend noch hin: Die Evaluierung zeige, wie die Lerncafés nachhaltig wirken würden. Die Lerncafés würden breit wirken und entscheidend für die Wirksamkeit sei letztlich das Engagement vieler unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure.