Wie die Alpen in die DNA des Landes kamen

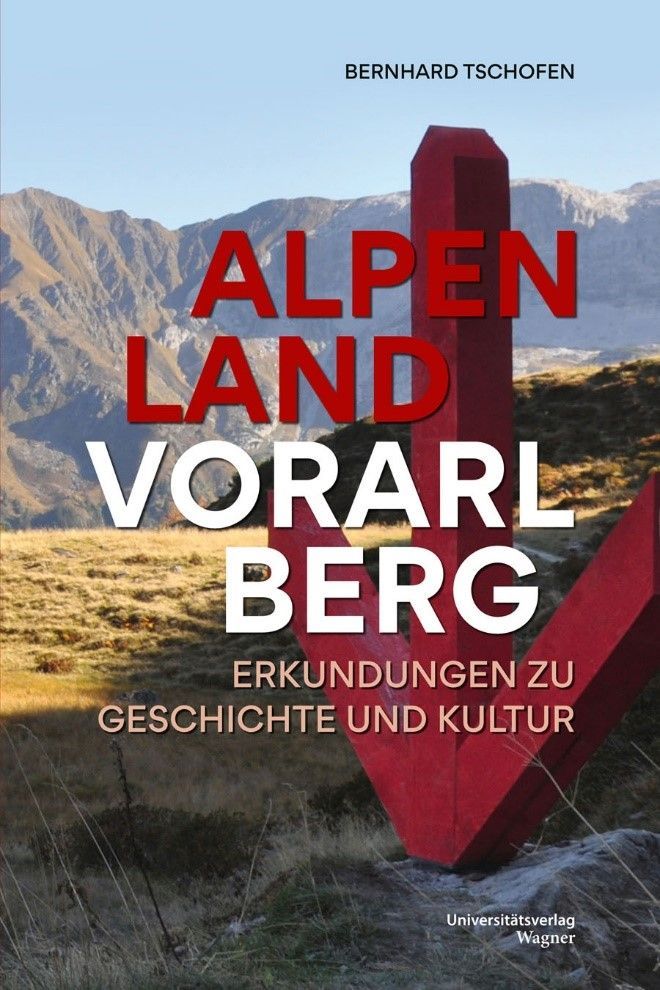

Der Vorarlberger Kulturwissenschaftler Bernhard Tschofen legt mit „Alpenland Vorarlberg“ ein neues Buch vor.

Geographisch ist Vorarlberg unbestritten ein Alpenland. Sie stellen in Ihrem neuen Buch kulturwissenschaftlich die Frage, ob das so ist. Wieso?

Bernhard Tschofen: Wenn man mit offenen Augen den Vorarlberger Alltag und seine Medien beobachtet, drängt sich diese Frage irgendwann regelrecht auf. Mich interessiert vor allem, warum die Berge im Selbstverständnis so eine wichtige Rolle spielen, obwohl der größte Teil der Vorarlberger weder in noch von den Bergen lebt. Es geht mir um eine kulturelle Beziehung, quasi um die Frage, wie die Alpen in die gesellschaftliche und politische DNA des Landes kamen – und noch wichtiger: was sie heute dort anstellen.

Obwohl der Großteil der Vorarlberger und Vorarlbergerinnen die Alpen maximal von Wanderungen her kennt, identifiziert sich doch ein großer Teil der Bevölkerung damit. Warum?

Tschofen: Darauf gibt es natürlich nicht nur eine Antwort. Die Motive und Werte entwickeln und verschieben sich im Verlauf der letzten rund 200 Jahre. Aber ein wichtiger Antwortstrang liegt in der Tatsache, dass Vorarlberg in etwa derselben Zeit zur politischen und kulturellen Selbständigkeit gefunden hat, als es auch touristisch entdeckt worden ist.

Zur Person

Bernhard Tschofen

Geboren 1966 in Bregenz, dort aufgewachsen. Studium der Empirischen Kulturwissenschaft/Volkskunde und Kunstgeschichte in Innsbruck und Tübingen. Im Museums- und Ausstellungswesen tätig, dann an der Universität Wien. Von 2004 bis 2013 Professur für Empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen. Seit 2013 Professor für Populäre Kulturen an der Universität Zürich. Lebt mit seiner Familie im Kanton Zürich.

Sie spüren dem Phänomen unter anderem mit einem Text über den Piz Buin nach. Es ist zwar der höchste Berg in Vorarlberg, aber ein vergleichsweise unspektakulärer, der allerdings zum „Identitätsmarker“ wurde. Wie hat er das geschafft?

Tschofen: Ja, das ist eine interessante Geschichte, der ich vor einigen Jahren anlässlich der 150. Wiederkehr seiner Erstbesteigung am 14. Juli 1865 in einem eigenen Buch nachgegangen bin. Er spielte bis dahin überhaupt keine Rolle im Bewusstsein des Landes. Dann geht es ganz schnell: Territoriales und föderales Denken verlangen nach einer „höchsten Erhebung“, und Touristen dringen am Ende des 19. Jahrhunderts verstärkt in die Gletscherregion vor. Der malerische romanische Name – eigentlich sehr banal für „Ochsenspitze“ – tut sein Übriges, und spätestens mit dem Kraftwerksbau in der Silvretta wird der Berg auch zum symbolischen „Kraftspender“ des Landes.

Einen Beitrag widmen Sie den mittlerweile überall präsenten „Steinmännchen“, die von manchen schon als „Seuche“ bezeichnet werden. Wie finden Sie sie?

Tschofen: Für mich ist an ihnen wie bei allen untersuchten Phänomenen vor allem ihre Wandlung interessant. Spannend daran ist ihr Weg aus der Kultur der Hirten und Jäger in den Alpinismus, wo sie lange Zeit die wichtigsten Orientierungszeichen bleiben. Heute finden sie gewissermaßen ihren Weg zurück zum „Kult“, allerdings in einer typischerweise individualisierten Form.

Ein weiteres Thema, dem Sie nachgehen, sind Trachten. Welchen Wandel haben die im Laufe der Zeit erfahren?

Tschofen: Das Buch handelt nicht nur von landschaftlichen Beziehungen. Eine ganz wichtige Frage für mich ist, wie alpine Traditionen in das Gedächtnis des Landes gefunden haben. Und dafür sind unsere Trachten geradezu beispielhaft. Kurz erzählt: Ohne ihre Entdeckung durch Tourismus und Wissenschaft und ohne ihre leider manchmal auch politisch sehr bedenkliche Pflege und Erneuerung gäbe es wohl gar keine Trachten mehr zu sehen. Daher ist es wichtig, dass diese Geschichte in der heute sehr lebendigen Szene auch reflektiert wird.

Ein Fokus liegt auch auf der alpinen Tourismusarchitektur von Willi F. Ramersdorfer (1922-2010). Sie schreiben da von „unvermuteten Qualitäten“ seiner Bauten. Ist die alpine Tourismusarchitektur vergangener Jahrzehnte insgesamt besser als ihr Ruf und wie schaut es in der Gegenwart aus?

Tschofen: Die Beschäftigung mit Willi F. Ramersdorfer war für mich eine interessante Entdeckung, weil seine Bauten zeigen, wie sehr in den Nachkriegsjahrzehnten die Modernisierung der Alltagskultur mit dem Tourismus und seinen Bauten verbunden war. In der Gegenwart beobachte ich eine irritierende Spreizung in der touristischen Baukultur: Neben einigen beachtlich qualitätsvollen Bauten seit etwa den 1990er-Jahren dominiert ein zwar modernisierter, aber nach wie vor wenig reflektierter „alpiner Stil“. Viel bedenklicher als dieser oft sehr schematische Regionalismus erscheint mir aber der Umgang mit Landschaft und Boden als öffentlichen Ressourcen.

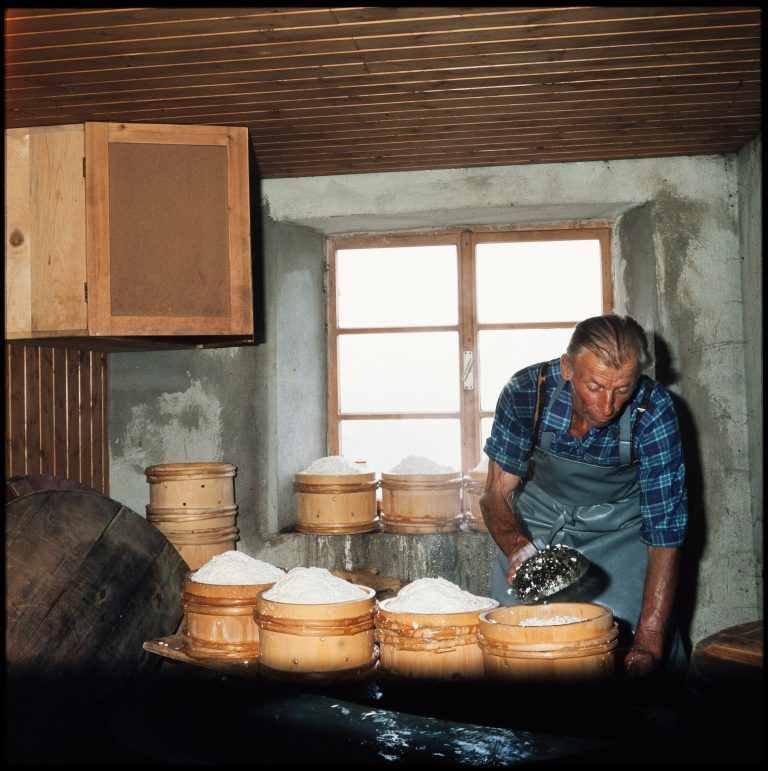

Als Beispiel für alpenländische Küche, die es in Reinform natürlich nicht gibt, geht es in einem Beitrag um den Montafoner „Sura Kees“. Wie konnte der ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gelangen und warum?

Tschofen: Das Faszinierende am Sauerkäse ist, dass es ihn nach der Logik der Agrarpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts gar nicht mehr geben dürfte. Er hat sich eigentlich nur als Nebenprodukt und wegen anderer Präferenzen der Montafoner Landwirtschaft halten können. Seine Renaissance als „Heritage“ hat allerdings auch Spuren hinterlassen – nicht nur im Aussehen und im Geschmack: Man muss heute ziemlich viel Aufwand treiben, um den Anschein des uralten, natürlichen und authentischen Produkts aufrecht zu erhalten.

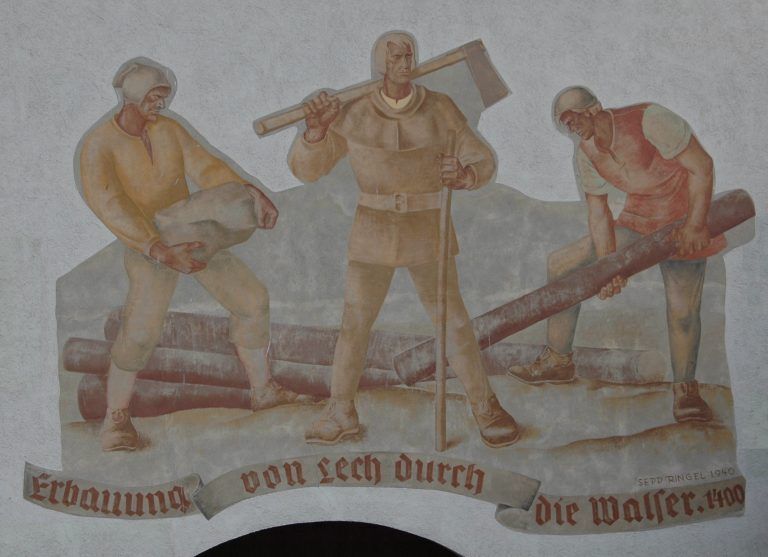

Ein spezieller Aspekt der Vorarlberger Geschichte und Gegenwart sind die Walser, denen Sie auch einen Beitrag widmen. Was finden Sie daran so spannend?

Tschofen: Die Walsergeschichte in Vorarlberg war einmal so gut wie vergessen. Es bedurfte der Entdeckung durch gelehrte Reisende und die heimischen Eliten bzw. gebildete Landsleute, die außerhalb Vorarlberg ihre Karrieren machten, um sie ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wieder allmählich ins Bewusstsein zu heben. Das ist allerdings beispielhaft gelungen. Seither erweist sich dieser Mythos als äußerst flexibel, mit ihm lassen sich Freiheiten und Eigenarten legitimieren – und was noch besser ist: auf sympathische Art Kapital schlagen.

Die Alpwirtschaft nimmt in Vorarlberg medial einen Stellenwert ein, der wie schon erwähnt in keinem Verhältnis zu den in der Landwirtschaft tätigen Menschen steht. Wie viel Verklärung und Romantisierung sind da dabei?

Tschofen: Ich wollte in diesem Buch auch der Frage nachgehen, warum viele Vorarlberger sich dem Alpwesen so verbunden fühlen, obwohl sie sich räumlich und lebensweltlich in ganz anderen Sphären bewegen. Eine wichtige Antwort liegt in den engen Raumverflechtungen, die Wirtschaft und Gesellschaft in den Alpen der Neuzeit besonders auszeichnen. Dass hinter der netten Jausenstation und dem guten Alpprodukt eine mitunter recht fragwürdige Logik der Agrarpolitik steht, will dann natürlich weniger gesehen werden. Trotzdem ist die Arbeit der Älpler und Älplerinnen wichtig und sowohl für unsere Kulturlandschaft als auch für unser Selbstverständnis nicht hoch genug einzuschätzen.

Wie sehr sind die Alpen hierzulande auch ein politisches Instrument?

Tschofen: Die Alpen sind angesichts des Klimawandels noch mehr als ökologisch und sozial besonders sensibler Raum sichtbar geworden. Es ist daher kein Wunder, dass sie zusehends ins Zentrum der großen Zielkonflikte unserer Gesellschaft geraten: Energiewende, Biodiversität, Mobilität – um nur einige zu nennen. Und es ist angesichts der engen Verflechtungen der Alpen mit dem europäischen Kontinent auch kein Wunder, dass viele mitreden, „mitkonsumieren“, aber nicht alle Verantwortung übernehmen wollen. Deshalb lässt sich diese Klaviatur auch politisch so gut bespielen; wir sprechen inzwischen vom Phänomen des Alpenpopulismus. Ihm begegnen wir längst nicht nur in Gestalt offensichtlich besonders „großer“ Wölfe, mit denen sich leider bei allem Verständnis für die Nöte der Bauern und Hirten auch Ressentiments schüren und von weit folgenreicheren Problemen ablenken lässt.

Das Buch: Spannungsreiche Spurensuche

Vor rund zwei Wochen war die Landesregierung wieder auf ihrer Alpexkursion unterwegs. Heuer ging es von Laterns über Dornbirn nach Damüls. Seit fünf Jahrzehnten findet diese jährlichen Wanderungen statt – begleitet von medialer Berichterstattung. „Sie gleichen einer rituellen Begehung des Territoriums, in der sich das Interesse für die Sorgen und Nöte der Alpwirtschaft mit der Demonstration symbolischer Verbundeheit im gemeinsamen geselligen Erleben verbindet“, schreibt Bernhard Tschofen dazu in „Alpenland Vorarlberg“.

In seinem neuen Buch erkundet der Vorarlberger Kulturwissenschaftler anhand verschiedener Aspekte und Themenbereiche die Beziehungen des Landes und dessen Bewohner zu den Alpen und deren Wandel im Laufe der Zeit bis zur Gegenwart. Spannungs- und abwechslungsreich spürt er unter anderem dem Piz Buin, Trachten oder Sauerkäse nach. Er erläutert, wie diese Eingang ins öffentliche Bewusstsein gefunden haben und welche Rolle sie in der Gegenwart spielen.

„Alpenland Vorarlberg“ ist eine anschauliche Spurensuche, die einen faszinierenden und oft auch überraschenden Blick auf scheinbar Bekanntes und Alltägliches wirft.

Bernhard Tschofen: „Alpenland Vorarlberg. Erkundungen zu Geschichte und Kultur“. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2024. 164 Seiten, 24,90 Euro. Buchpräsentation: 10. September, 19 Uhr, Vorarlberg Museum.