Verfolgung homosexueller Menschen in Österreich: Der Leidensweg von Edmund Lorünser

Er wurde zu schwerem Kerker verurteilt, kam ins KZ und landete auch nach 1945 wieder im Gefängnis – weil er homosexuell war: der Vorarlberger Edmund Lorünser (1898–1981).

Im Jahr 1852 wurde der § 129 Ib ins Strafrecht eingeführt. Er verbot Sexualkontakte zwischen Menschen des gleichen Geschlechts – sowohl zwischen Männern als auch zwischen Frauen – als „Unzucht wider die Natur“. Die Nationalsozialisten behielten ihn nach dem „Anschluss“ 1938 bei. Gestrichen wurde er erst im Jahr 1971.

„erinnern.at“, das „Holocaust-Education“-Programm des Bildungsministerium, hat sich im Vorjahr schwerpunktmäßig der Verfolgung und Ermordung Homosexueller während der NS-Zeit in Österreich gewidmet. Dafür sollte Lernmaterial mit Biographien von Opfern aus allen Bundesländern entwickelt werden, erzählt der Geschichtelehrer Johannes Spies, Mitglied von „erinnern.at“ und Obmann der Vorarlberger Johann-August-Malin-Gesellschaft.

Als er sich dafür in Vorarlberg auf die Suche machte, stellte er fest, dass es zwar einzelne Verweise, aber keine erforschte Biographie gab. Von QWIEN, einem Zentrum für queere Geschichte in Wien, erhielt er dann den Namen Edmund Lorünser. Ein Vorarlberger, der aufgrund des § 129 Ib vor, während und nach dem Nationalsozialismus diskriminiert wurde.

Edmund Richard Lorünser wird am 3. Juni 1898 als drittes von zehn Kindern in Bludenz in eine Unternehmerfamilie hineingeboren. Der Vater leitet das Textilunternehmen Christian Lorünsers Erben in Nüziders, der Sohn besucht das Jesuitengymnasium Stella Matutina in Feldkirch. 1916 meldet sich Edmund Lorünser freiwillig zu einem einjährigen Militärdienst. Nach der Matura studiert er Theologie und Philosophie im schweizerischen Freiburg, später Medizin an der Universität Innsbruck.

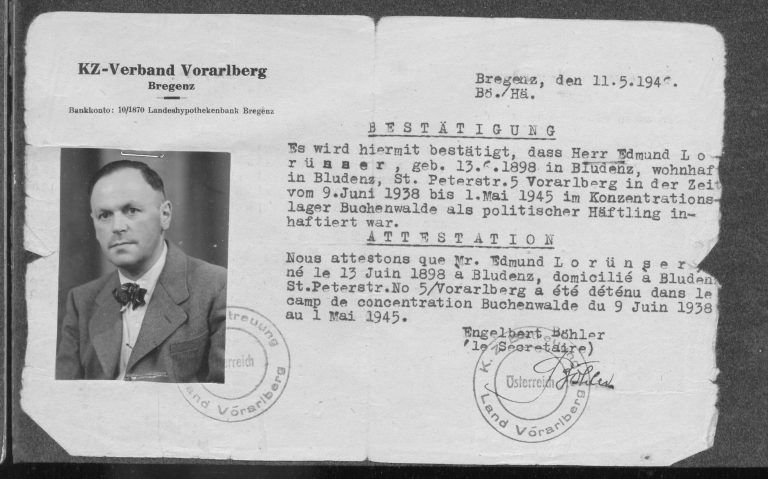

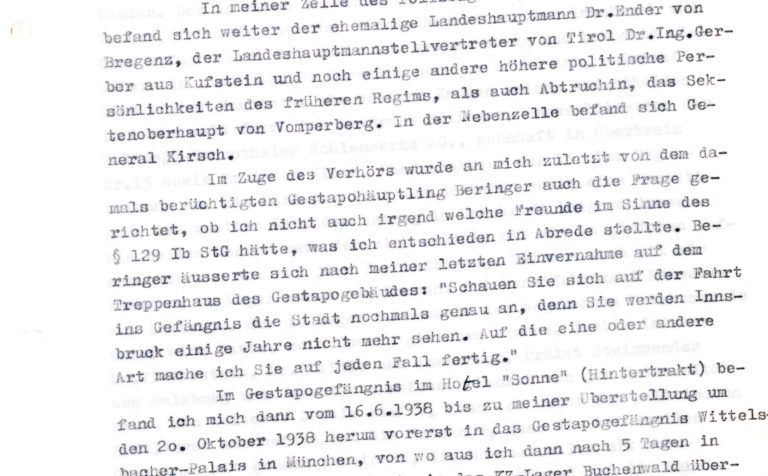

1930 steht er in Feldkirch erstmals vor Gericht und wird nach § 129 Ib zu einem Monat schweren Kerker verurteilt. Zu Pfingsten 1938 wird er von der Gestapo in Innsbruck aufgegriffen – nach eigener Darstellung, weil er an einer Pro-Schuschnigg-Demonstration teilgenommen hatte. Das dürfte aber eher unwahrscheinlich gewesen sein. In der Folge kommt Edmund Lorünser ins Konzentrationslager Buchenwald, wo er bis Mai 1939 als politischer Häftling inhaftiert ist.

Schon 1939 wird ihm in Innsbruck wieder nach § 129 Ib der Prozess gemacht. Dieses Mal sind es 14 Monate schwerer Kerker, die er absitzen muss. Nach seiner Entlassung zieht er zu seiner Schwester Elvira nach Wien. Sein Medizinstudium kann Lorünser aufgrund seiner Verurteilungen weder in Innsbruck noch in Wien fortsetzen. Im September 1940 wird er im Wiener Stadtpark verhaftet. Im Verhör gibt er an, einen Mann berührt und geküsst zu haben. Bei der Verhandlung bestreitet er das aber wieder. Die Drohung eines Polizisten hätte zum Geständnis geführt.

Lorünser wird zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wird zunächst in das Emslandlager Brual-Rhede im Nordwesten Deutschlands und dann in das Zuchthaus Coswig in Sachsen-Anhalt gebracht, wo er letztlich erst im Mai 1945 befreit wird. Ende 1945 kommt er dann nach Bludenz zurück.

Veranstaltung

Bestraft wegen „Unzucht wider die Natur“.

Landesgeschichte im Gespräch: Die Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, vor, während und nach der NS-Zeit. Mit der Historikerin Ina Friedmann (Universität Innsbruck) und Johannes Spies, Obmann der Johann-August-Malin-Gesellschaft.

Freitag, 27. September,

17 Uhr, Vorarlberg Museum, Bregenz.

Für den Vorarlberger ist die Verfolgung und Diskriminierung nach 1945 aber noch nicht zu Ende. 1950 wird er erneut am Landesgericht Innsbruck wegen „Unzucht wider die Natur“ zu fünf Monaten schweren Kerker verurteilt. Im Juli 1955 kommt es am Kreisgericht St. Pölten zu einer weiteren Verurteilung zu sechs Monaten schweren Kerker. Und ein knappes Jahr später ist er am Landesgericht Feldkirch einer von 140 Angeklagten im sogenannten Vorarlberger Sittlichkeitsskandal. Dieses Mal wird Edmund Lorünser aber freigesprochen.

Von 1946 bis 1959, ganze 13 Jahre lang, bemüht sich Edmund Lorünser um die Zuerkennung einer Opferrente nach dem Opferfürsorgegesetz. „Klein bei gibt er lange nicht“, sagt Spies. Lorünser argumentiert in seinen Schreiben, dass er als politischer Häftling im KZ war. Abgelehnt wird mit dem Hinweis, dass er nach § 129 Ib verurteilt worden sei, erzählt Spies. Die fehlende Aussicht auf Erfolg dürfte dazu geführt haben, dass Edmund Lorünser dann doch aufgibt.

„Die Kontinuität des § 129 lb sorgte dafür, dass Edmund Lorünser vor, während und nach dem Nationalsizialismus diskriminiert wurde“

Johannes Spies, erinnern.at, Obmann Malin-Gesellschaft

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet der Vorarlberger eien Zeitlang im Familienbetrieb in Nüziders mit, berichtet Spies. Am 28. Februar 1981 stirbt Edmund Lorünser, der zu jener Zeit im Altersheim war, in Bludenz. In seinem Geburtsort ist er auch im Familiengrab begraben. Die Abschaffung des § 129 Ib rund zehn Jahre vor seinem Tod hat er noch erlebt. Die Anerkennung der durch die Nationalsozialisten verfolgten Homosexuellen im Rahmen des Opferfürsorgegesetzes nicht mehr: Die erfolgte durch das Parlament erst im Jahr 2005.