Vonn allen guten Geistern verlassen

Comebacks alternder Ex-Superstars sind groß in Mode gekommen: Nach Marcel Hirscher und Mike Tyson kehrt nun auch Ex-Skistar Lindsey Vonn zurück. Über den Sinn und Unsinn solcher Comebacks.

Mit Comebacks ist es immer so eine Sache. Der Hype ist im Vorfeld zumeist riesig, wenn ein ehemaliger Superstar wieder auf die Sportbühne zurückkehrt. Doch meistens werden die Erwartungen enttäuscht. Der Zahn der Zeit nagt eben auch an Ex-Stars. Aktuell erlebt die Sportwelt Comeback um Comeback. Marcel Hirscher, Mike Tyson, Lindsey Vonn – sie alle drängt es zurück. Nicht auf jede Rückkehr hat die Welt gewartet, eine gewisse Note geben diese Rückkehrer den Wettkämpfen aber freilich schon. Wobei gilt: Comeback ist nicht gleich Comeback.

Es ist eine Sache, wenn alternde Superstars viele Jahre nach ihrem Karriereende zurückkehren, und eine völlig andere, wenn Größen wie Annemarie Pröll, Niki Lauda oder Michael Jordan am Zenit ihrer Schaffenskraft ihre Karriere beenden – und bald darauf feststellen, dass sie zu früh abgetreten sind.

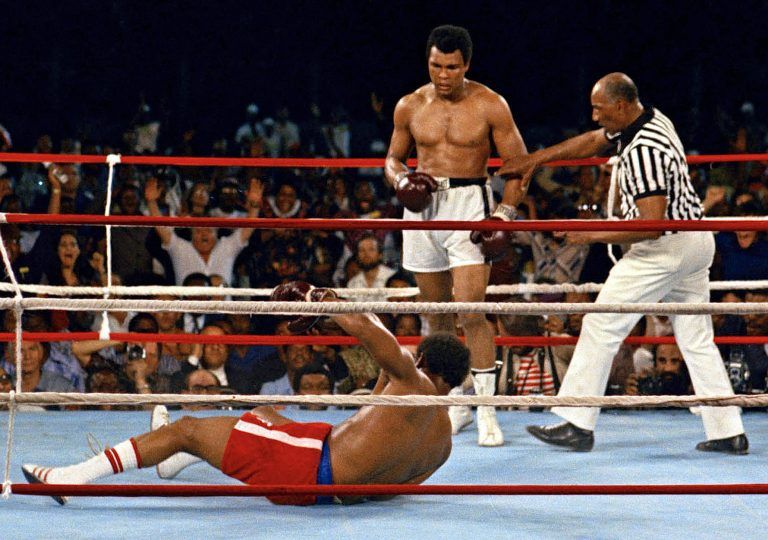

Der Größte

Das größte Comeback aller Zeiten war das des Muhammad Ali. Wenngleich der Boxer seine Karriere nicht freiwillig zwischenzeitlich beendet hatte, sondern nach seiner Wehrdienstverweigerung aus politischen Gründen gesperrt wurde. Ali holte sich 1974 den Weltmeistertitel zurück. Sein Sieg beim „Rumble in the Jungle“ gegen George Foreman hob ihn in Sphären, die ein Sportler nie zuvor und nie mehr danach erreichte. Alis Comeback war ein Triumphzug: Er verdrosch nicht nur seine Gegner, sondern zeigte es vor allem dem Establishment. Zehn Mal verteidigte Ali nach seiner Rückkehr den Titel, nachdem er den WM-Titel im Februar 1978 erstmals im Ring verlor, holte er sich den WM-Gürtel sieben Monate später am 15. September 1978 ein drittes Mal.

Die Bezeichnung Jahrhundertsportler umschreibt nur unzureichend, was für ein Gigant Ali war. Nur, leider bestritt der Amerikaner dann wohl zwei Kämpfe zu viel: Ali, der Größte der Großen, stieg 1980 und 1981 mit knapp 40 nochmals in den Ring. Die beiden Kämpfe wurden später in unmittelbaren Zusammenhang mit seiner 1984 diagnostizierten Parkinson-Erkrankung gebracht, was medizinisch denkbar, aber nicht erwiesen ist. Verbessert haben die späten Kämpfe Alis Gesundheit sicherlich nicht. Doch so zynisch es klingt: Besiegt wurde Ali auch von Parkinson nicht. Der Mann trotzte der Krankheit mit Stolz und Mut – und blieb so ein Vorbild: Ein Muhammad Ali brauchte kein Mitleid.

Einfach verrückt

Mitleid musste man schon eher mit Björn Borg haben. Der Schwede kehrte 1991 mit knapp 35 auf den Tennisplatz zurück. Für sein Comeback ließ sich der einstige Großmeister sogar eigens wieder seine lange Mähne wachsen, die als Spieler sein Markenzeichen war. Borg war von 1976 bis 1981 ungeschlagen in Wimbledon und brachte es auf elf Grand-Slam-Titel, obwohl er im Alter von 25 Jahren sein letztes Grand-Slam-Turnier bestritt. Eisborg, wie der stoische Schwede genannt wurde, bezahlte für seine Rückkehr nach fast einem Jahrzehnt einen hohen Preis – die er, um mit der Legende aufzuräumen, nicht des Geldes wegen antrat: Trotz geschäftlicher Doppelfehler hatte der Mann ausgesorgt. Borg jedenfalls verlor zwischen 1991 und 1993 alle zwölf Spiele, die er bei seinem Comeback bestritt. Damit brachte er sich letztlich um einen Allzeit-Rekord. Bevor Borg auf die Tour zurückkehrte, hielt er bei 654 Siegen in 782 Spielen und damit einer unerreichten Siegquote von 83,63 Prozent. Mit seinen zwölf Niederlagen verschlechterte der Nordländer seine Siegquote auf 82,36 Prozent. Mit diesem Wert hielt er zwar bei seinem endgültigen Rücktritt immer noch den Rekord, doch das änderte sich: Erst überholte ihn Nadal, dann schnappte sich Djokovic die Bestmarke. Beide liegen unter Borgs ursprünglicher Siegquote – was, so heißt es, Borg einigermaßen ärgern soll.

Ironie des Schicksals war: Während Borg sich bei seinem Comeback von Niederlage zu Niederlage schleppte und nach eigenen Aussagen noch nicht mal sonderlich Spaß auf dem Platz hatte, spielten und feierten seine einstigen erbitterten Widersacher John McEnroe und Jimmy Connors auch im hohen Profialter immer noch große Erfolge. McEnroe gewann 1992 ein letztes Mal in Wimbledon das Doppelturnier und erreichte im Einzel das Halbfinale. Bei den Australian Open schlug der Schrecken aller Schiedsrichter gar den Weltranglistendritten Boris Becker. Mehr noch, McEnroe gehörte immer noch den Top 20 an.

Connors, der sogar vier Jahre älter als Borg war, brauste 1991 bei den US Open als 39-Jähriger ins Halbfinale, der einstige Tennis-Rüpel avancierte gar urplötzlich zum Liebling der Massen. Am Tag seines 40. Geburtstags belegte Connors den 33. Platz in der Weltrangliste. Unfassbar. Borg hingegen gab Rätsel auf. Als er 1991 auf die Tour zurückkehrte, spielte er anfangs gar wieder mit seinem alten Holzschläger. Sein alter Rivale McEnroe rief Borg mehrfach an und fragte seinen Freund, was zum Teufel er denn da mache. Viele Jahre später konnte sich noch nicht mal Borg selbst seine Rückkehr erklären und gestand: „Es war verrückt.“

Jenseits der 40

Ein anderes spätes Comeback, das an Verrücktheit grenzte, war die Rückkehr von Mark Spitz. Der legendäre amerikanische Schwimm-Superstar hatte 1972 in München sieben olympische Goldmedaillen gewonnen. Unmittelbar danach beendete er seine Karriere. 20 Jahre später wollte sich Spitz für Barcelona 1992 qualifizieren, mit inzwischen 41 Jahren. In Relation zu seinem Alter war die Leistung von Spitz bei seinem Comeback prächtig, er erreichte 97 Prozent seiner einstigen Leistungskraft wieder. In Relation zu den Erwartungen war das Resultat jedoch niederschmetternd: Spitz fehlten über 100 Meter Schmetterling ganze zwei Sekunden. Olympia fand ohne ihn statt.

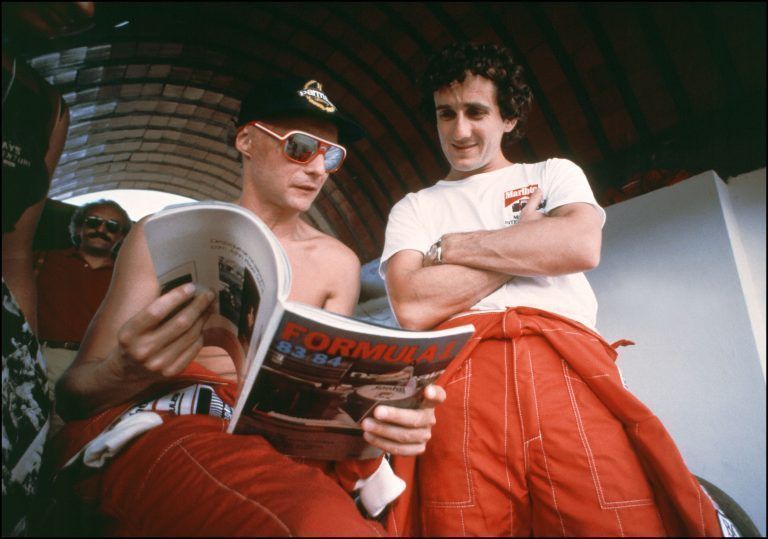

Während es niemanden ernsthaft überraschen konnte, dass weder Borg noch Spitz an ihre früheren Leistungen anschließen konnten, waren die Erwartungen hoch, als Michael Schumacher im Jahr 2010 nach über drei Jahren Pause in die Formel 1 zurückkehrte. Erinnerungen an Niki Lauda wurden wach, der 1982 nach über zwei Jahren Rennpause in die Königsklasse zurückkehrte und, man glaubt es rückblickend kaum, bereits das dritte Rennen nach seinem Comeback wieder gewinnen konnte. Schumacher traute man ähnliches zu, die deutschen Medien überschlugen sich ob seines Mercedes-Engagements: Da wuchs zusammen, was zusammen gehörte. Doch über Achtungserfolge kam der siebenfache Weltmeister nicht hinaus. Schumacher, der inzwischen die 40 überschritten hatte, wurde in drei Jahren ein Mal Dritter und vier Mal Vierter. Das Stallduell mit seinem Teamkollegen Nico Rosberg verlor er in allen drei Rennjahren. Angesichts seiner einstigen Dominanz und seiner gigantischen Gage war Schumachers Rückkehr eine herbe Enttäuschung.

Niki war eben Niki

Ein in jeder Beziehung außergewöhnliches Comeback, wenn auch nicht nach einem Karriereende, feierte Nigel Mansell in der Formel 1. Der Brite kehrte der Königsklasse nach seinem WM-Titel im Jahr 1992 den Rücken und wechselte in die Indy-Car-Serie, die er 1993 als erster Rookie der Geschichte für sich entschied. Was ihn zu einem von nur drei Piloten machte, der sowohl den F1-Weltmeistertitel als auch die Indy-Car-Serie gewinnen konnte: die anderen beiden waren Mario Andretti und Emerson Fittipaldi. Nach dem Unfalltod von Ayrton Senna am 1. Mai 1994 kehrte Mansell für vier Rennen als Ersatzfahrer zu seinem alten Rennstall Williams in die Formel 1 zurück. Die „Red Five“, wie der waghalsige Mansell ob seiner rotgefärbten Startnummer fünf genannt wurde, gewann schließlich beim Saisonfinale in Australien. 1995 wollte Mansell wieder dauerhaft in die Formel 1 einsteigen, doch weil das McLaren-Cockpit zu klein für ihn war, verpasste der Engländer die ersten beiden Saisonrennen. Mansell nahm schließlich mit umgebautem Cockpit am dritten und vierten Saisonrennen teil. Danach erklärte er das Auto zu Recht als nicht konkurrenzfähig und seine Formel-1-Karriere für beendet. Alain Prost wiederum wurde 1991 bei Ferrari entlassen, fand für die WM 1992 kein Cockpit und absolvierte nur Testfahrten. 1993 kehrte er in die Formel 1 zurück und wurde Weltmeister.

Was den Kreis zu Niki Lauda schließt: Der Wiener war der einzige Formel-1-Pilot, der nach einem vollzogenen Rücktritt wieder Weltmeister wurde. Lauda schlug 1984 just Prost um einen halben Punkt.

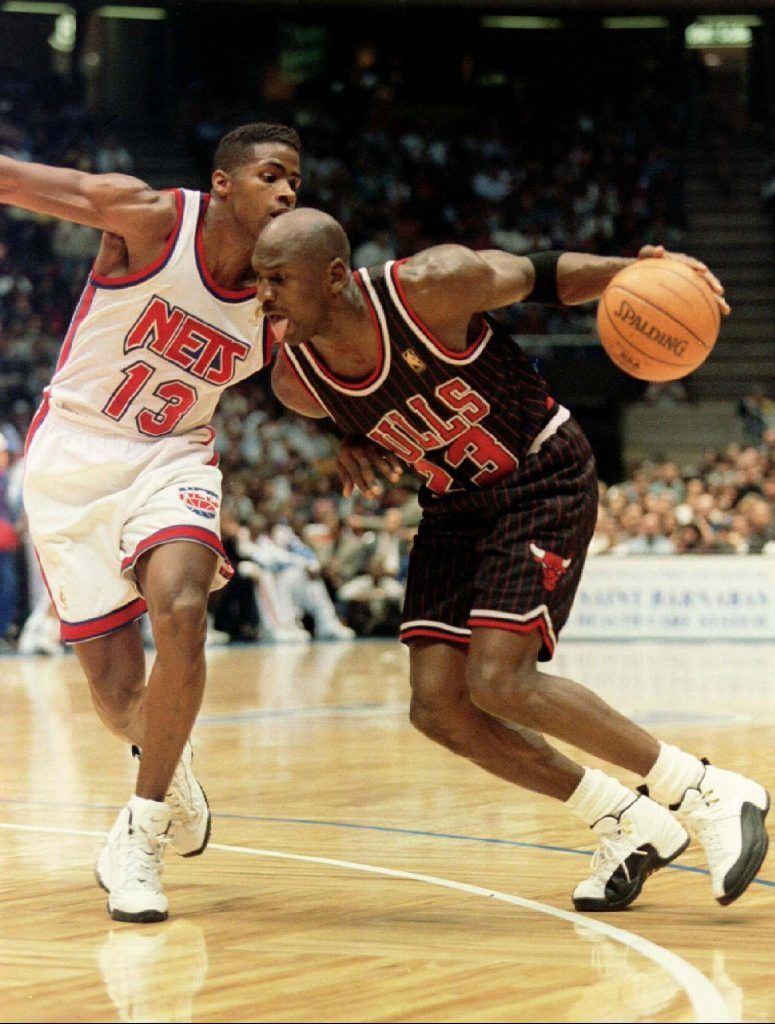

Aber eben: Lauda war bei seiner Rückkehr in die Formel 1 gerade mal 32. Und nicht 40. Noch jünger war die Goldpartnerin von Lukas Mähr bei ihrem Comeback. Lara Vadlau beendete 2017 mit nur 23 Jahren ihre Segelkarriere, vier Jahre später stieg sie an der Seite von Mähr wieder ins Boot – mit bekanntem Ausgang. Vadlau und Mähr wurden Olympiasieger. Geradezu sagenumwoben ist das Comeback von Michael „Air“ Jordan. Der Basketball-Superstar kehrte 1995 nach 18 Monaten Pause mit 32 Jahren in die NBA zurück und holte sich zwischen 1996 und 1998 seine NBA-Titel vier, fünf und sechs, womit er zum sechsten Mal in Folge in einer Saison Meister wurde, die er zur Gänze bestritten hatte. 1999 trat er ein zweites Mal zurück, es folgte 2001 ein zweites Comeback, das sich Jordan besser verkniffen hätte. 2003 gab er dem Basketball endgültig einen Korb.

Klammer warnt

Das traurigste Comeback-Kapitel schrieb zweifellos der einstige Abfahrts-Olympiasieger Bill Johnson. Der Skirennläufer beschloss im Jahr 2001 mit 40 Jahren und nach elfjähriger Wettkampfpause seine Rückkehr auf die Rennpiste. Der Olympiasieger von Sarajevo 1984 wollte sich für die Spiele in Salt Lake City 2002 qualifizieren. Johnson nahm an den US-Skimeisterschaften teil, stürzte jedoch im Training auf halber Strecke schwer. Der Amerikaner erlitt ein schweres Schädelhirntrauma und benötigte nach viermonatiger Reha Pflegehilfe von seiner Mutter. 2010 erlitt er einen Schlaganfall und musste in ein Pflegeheim, was die Unterstützung der Franz-Klammer-Stiftung möglich machte. 2016 starb Johnson mit nur 55 Jahren.

In diesem Zusammenhang ist auch Klammers Aussage über Lindsey Vonn zu verstehen, als der Kärntner vor einigen Wochen über das sich anbahnende Vonn-Comeback sagte: „Wenn sie das wirklich macht, hat sie einen Vollschuss.“ Mit 40 Jahren und einem künstlichen Knie über eine vereiste Abfahrtsstrecke zu rasen, ist schließlich etwas völlig anderes, als wie Marcel Hirscher mit 35 Jahren nochmals im Slalom und Riesenslalom an den Start zu gehen. Wobei man auch an der Sinnhaftigkeit der Hirscher-Rückkehr zweifeln darf.

Bei Hirschers Comeback ist das Ansinnen hinter dem Comeback recht klar – der Salzburger mit der niederländischen Rennlizenz will seine Skimarke promoten. Der achtfache Gesamtweltcupsieger zeigte sich beim Weltcupauftakt in Sölden durchaus konkurrenzfähig, holte als 23. auch Punkte. Inwieweit seine drittbeste Laufzeit in Durchgang zwei ein Fingerzeig war, wird die Zeit weisen. Mit seinen 35 Jahren ist Hirscher zumindest noch genug im Saft, um körperlich mithalten zu können. Wobei auch klar ist: Verbessern sich die Leistungen von Hirscher nicht bald erheblich, wird der Hype um ihn abflachen und wohl eher ins Gegenteil verkommen. Denn ein Superstar, der um die Plätze fährt, interessiert nicht. Um den Erwartungen gerecht zu werden, wird Hirscher über kurz oder lang wieder in die Top Fünf fahren müssen. Ansonsten werden dessen Rennstarts unter einem „Jo eh“ verbucht werden. Beim Slalom in Levi wurde er Viertletzter. Oh weh oh weh.

Bei Vonn ist es wohl die Eitelkeit, die sie zurück auf die Piste treibt. Man kann nur hoffen, dass die Olympiasiegerin weiß, was sie tut – so ganz sicher darf man sich nicht sein, dass der einstigen Speed-Queen klar ist, auf was sie sich da einlässt. Sie riskiert ihre Gesundheit. Zumal obendrein die Frage ist, was Vonn bei ihrem Comeback gewinnen kann: Beweisen muss die 40-Jährige niemandem mehr was. Dass sie an ihre einstigen Erfolge anschließen kann, ist nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen. Wobei eigentlich ebenso ausgeschlossen ist, dass die ehrgeizige, um nicht zu sagen vom Ehrgeiz zerfressene, Vonn nur aus Jux und Tollerei zurückkehrt. Die Amerikanerin will wahrscheinlich nach wie vor die Siegmarke von Ingemar Stenmark überbieten, der bei 86 Siegen und damit bei vier Weltcup-Erfolgen mehr als Vonn hält. Doch weil inzwischen Mikaela Shiffrin mit 98 Siegen die geschlechterübergreifende Bestmarke hält, steht die Zahl 86, so viel Mystik sie nach wie vor im alpinen Skiweltcup auch umgibt, inzwischen nur mehr bei den Männern für den Bestwert.

Noch ein Comeback

Und als wäre der Wahn um die Comebacks nicht schon groß genug, steht offenbar auch die 43-jährige Marlies Raich vor einer Rückkehr. Die dreifache Mutter postete am Freitag ein Video von sich beim Slalom-Training am Gletscher und kommentierte: „Ein neues Kapitel öffnet sich, und meine Vorfreude ist groß.“

In der Nacht auf Samstag verlor Mike Tyson seinen Comeback-Kampf gegen den Hobby-Boxer Jake Paul. Der 58-jährige Ex-Champion hielt die volle Distanz über acht Runden durch, verlor schließlich einstimmig nach Punkten gegen den 31-jährigen Youtuber. Eine zwar durchaus beachtliche Leistung, aber die Welt wäre ohne diese Rückkehr nicht ärmer gewesen. Was auf die meisten Comebacks im hohen Profisportalter zutrifft. Denn irgendwann sollte einfach mal Schluss sein.