Die Illwerke und das NS-Regime

Michael Kasper, Historiker und Direktor des Vorarlberg Museums, im Gespräch mit der NEUE über eine der dunkelsten Epochen in der Geschichte des Energieanbieters.

NEUE: Was konnten Sie aus dem Symposium „Die Vorarlberger Illwerke in der NS-Zeit“ persönlich mitnehmen?

Michael Kasper: Es war äußerst wertvoll, die vielen verstreuten Informationen geballt an einem Tag zusammenzuführen. Besonders bereichernd war der Blick über die Landesgrenzen hinaus auf Entwicklungen in Tirol und Graubünden. Es ist oft so, dass geschichtliche Forschungen an den Landesgrenzen enden, daher war es wichtig, die energiewirtschaftliche Entwicklung in Österreich im 20. Jahrhundert, insbesondere die Rolle der Illwerke in der NS-Zeit, detailliert zu beleuchten.

Welche konkreten Projekte wurden von den Illwerken während der NS-Zeit realisiert?

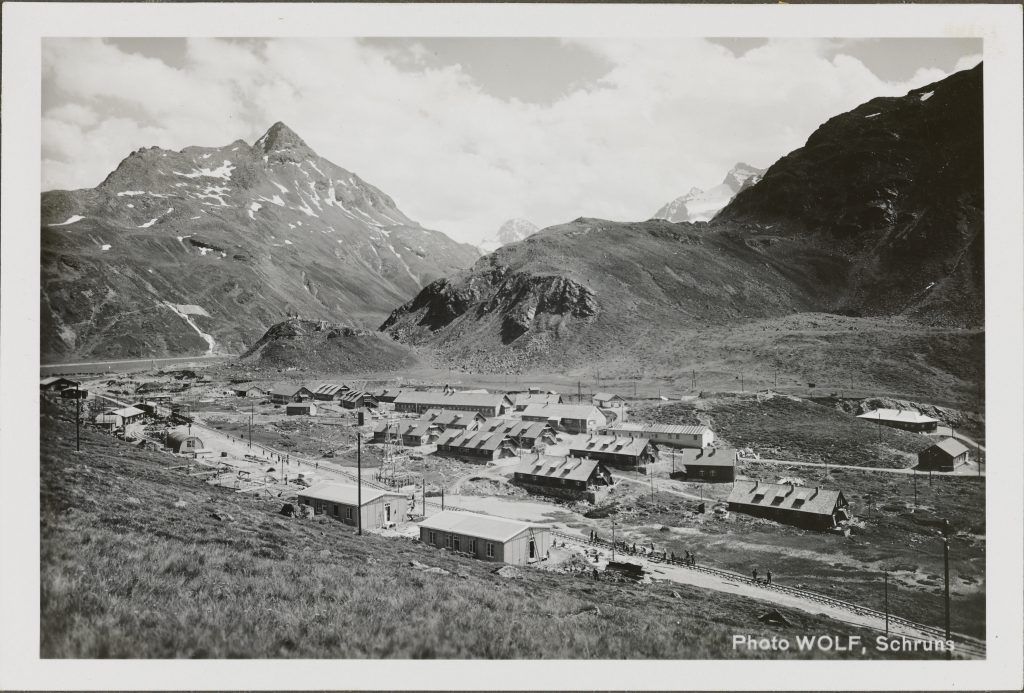

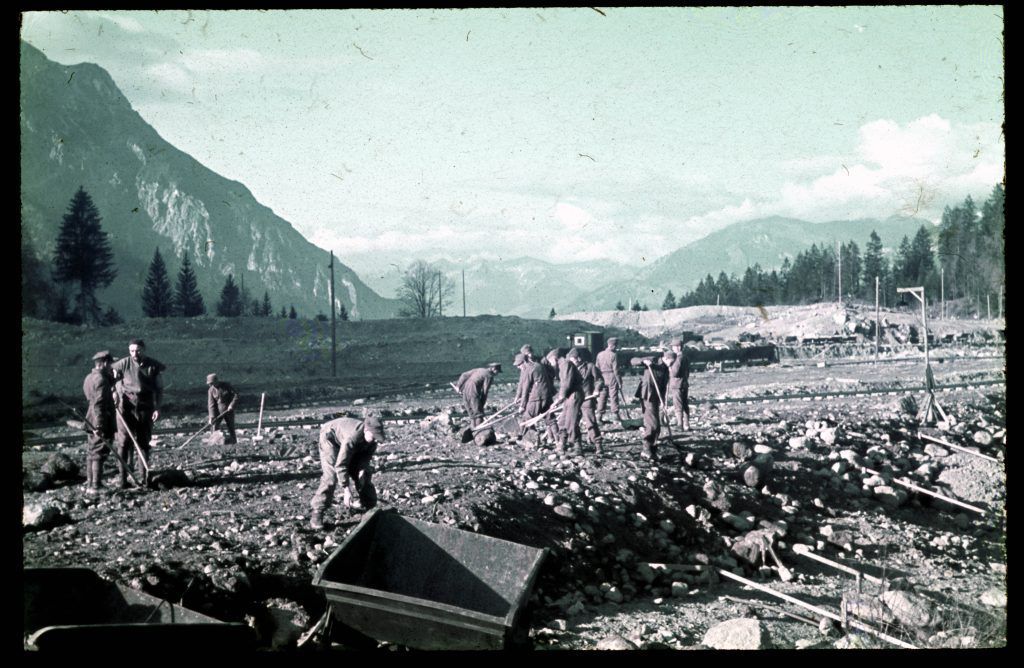

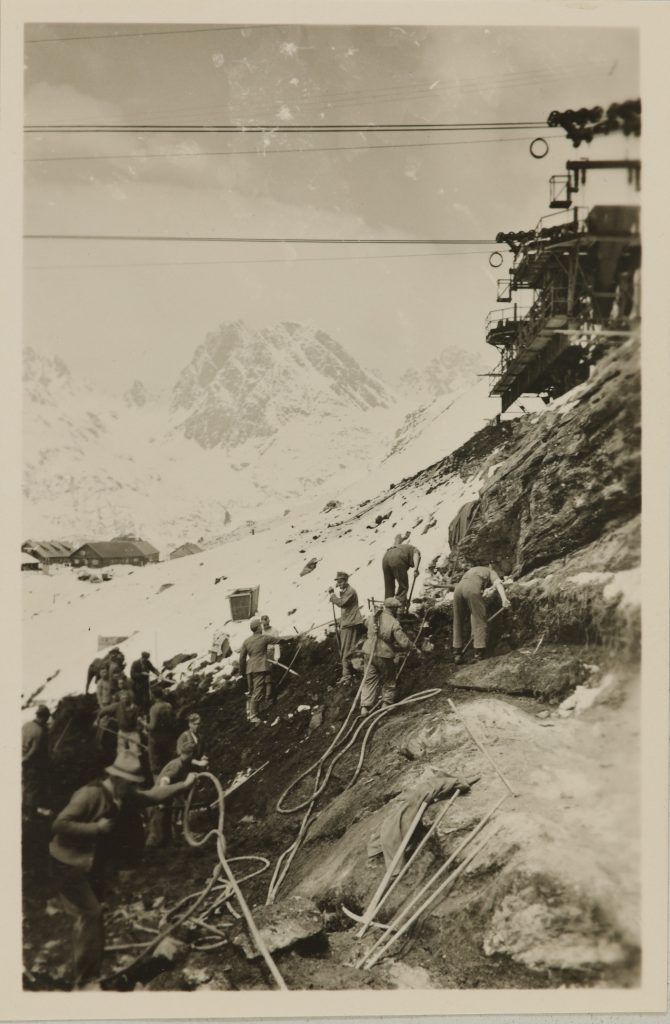

Kasper: In der NS-Zeit wurden zwei große Kraftwerksprojekte umgesetzt: das Obervermuntwerk mit dem Silvrettaspeicher und das Rodundwerk. Diese Projekte wurden nach dem Anschluss Österreichs wieder aufgenommen und in sehr kurzer Zeit realisiert. Der Verbindungsstollen, etwa 18 Kilometer lang, und die Verbindung des Obervermuntwerks mit dem Silvrettasee und das Rodundwerk waren entscheidend für die Stromversorgung, insbesondere für die Rüstungsindustrie.

Welche Rolle spielte die Zwangsarbeit bei diesen Projekten?

Kasper: Die Kraftwerksprojekte der Illwerke wurden als kriegswichtig eingestuft, was bedeutete, dass dafür Zwangsarbeiter zur Verfügung gestellt wurden. Diese Arbeitskräfte kamen aus verschiedenen Ländern, je nach Kriegsverlauf: Mit dem Angriff auf Polen 1939 kamen die ersten polnischen Kriegsgefangenen. Im Verlauf des Krieges folgten weitere Nationalitäten entsprechend den Kriegsereignissen: Franzosen, Belgier, Jugoslawen und ab 1942 vermehrt sowjetische Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion. Auch Italiener wurden nach dem Seitenwechsel Italiens 1943 als Zwangsarbeiter eingesetzt. Ebenso zivile Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, hauptsächlich Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren, wurden eingesetzt. Die Bedingungen waren hart, und die Zwangsarbeiter waren oft in Lagern untergebracht, wo der Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung streng verboten war. Dennoch kam es manchmal zu heimlichen Kontakten und Unterstützungsleistungen durch die Einheimischen. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren äußerst schwierig, und die Zwangsarbeiter litten unter den harten Bedingungen und der strengen Überwachung. Beim Bau des Rodundwerks wurde die Hinrichtung eines Kriegsgefangenen dokumentiert.

„Zu bestimmten Stichtagen gab es in den Hochphasen 3000 bis 4000 Zwangsarbeiter.”

Michael Kasper, Historiker

Wie war die Reaktion der Illwerke nach dem Krieg auf diese Vergangenheit?

Kasper: Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Österreich hat lange gedauert. Erst in den 2000er-Jahren begann ein ernsthafter Prozess der Auseinandersetzung. Das 100-Jahr-Jubiläum der Illwerke war ein Anlass, diese Geschichte erneut zu thematisieren und die Rolle des Unternehmens während der NS-Zeit anzusprechen. Es ist ein Schritt von großer Bedeutung, dass sich die Illwerke klar zu ihrer Geschichte bekennen und diese aufarbeiten. Die Zeit der Aufarbeitung spiegelt wider, wie lange es gedauert hat, bis Österreich allgemein seine Rolle im Nationalsozialismus reflektiert hat.

Gab es Entschädigungszahlungen an die Zwangsarbeiter?

Kasper: Als erstes Unternehmen in Österreich zahlten die Illwerke im Jahr 2001 über acht Millionen Schilling in den Versöhnungsfonds der Republik, der für die Entschädigungszahlungen an Zwangsarbeitskräfte eingerichtet worden war. Tatsächlich war dies für einige Betroffene bereits zu spät, da sie mittlerweile verstorben waren.

Wie schwierig war die Recherche zu diesem Thema, insbesondere angesichts der wenigen verbleibenden Zeitzeugen?

Kasper: Die archivarische Recherche verlief positiv, da die Illwerke im Zuge ihres 100-Jahr-Jubiläums ihr Archiv umfassend geordnet und zugänglich gemacht haben. Es war ein wertvoller Schritt, die verstreuten Dokumente zusammenzuführen und systematisch zu erfassen. Zeitzeugeninterviews wurden bereits seit den frühen 2000er-Jahren durchgeführt, was uns wertvolle O-Töne und Informationen lieferte. Dennoch gibt es immer weniger Zeitzeugen, die direkt über diese Zeit berichten können, was die Forschung natürlich erschwert.

Der Montafoner Widerstand verhinderte ja die Sprengung von Kraftwerksanlagen. Wie schwierig war das Unterfangen?

Kasper: Es gibt viele Berichte über den Widerstand, insbesondere von Romed Boss und anderen, die verhindern wollten, dass die Infrastruktur zerstört wird. Zwar gibt es keine eindeutigen Belege für einen konkreten Sprengbefehl für die Staumauern, aber die Gefahr und das Risiko, sich gegen bewaffnete Wehrmachtssoldaten zu stellen, waren groß. Diese mutigen Menschen stellten sich gegen die angeordnete Zerstörung von Transportwegen, Stollen und der Seilbahn, obwohl sie damit ihr Leben riskierten. Es zeigt den Mut und den Widerstandswillen der beteiligten Personen.

Wie sieht es mit der Entnazifizierung und der Nachkriegszeit bei den Illwerken aus?

Kasper: Die Entnazifizierung ist ein noch wenig erforschtes Thema. Viele Führungskräfte blieben auch nach 1945 im Amt, obwohl sie während der NS-Zeit aktiv waren. Es gibt Hinweise darauf, dass einige Nationalsozialisten weiterhin im Unternehmen tätig waren, aber es bedarf weiterer Untersuchungen, um dies genauer zu erfassen.

Können Sie abschätzen, wie viele Zwangsarbeiter insgesamt auf den Baustellen der Illwerke gearbeitet haben?

Kasper: Es ist sehr schwierig, genaue Zahlen zu nennen. Zu bestimmten Stichtagen wissen wir, dass es in den Hochphasen 3000 bis 4000 Zwangsarbeiter gab. Die interne Fluktuation war jedoch unglaublich hoch. Viele wurden im Winter abgezogen, da die Baustellen in der Höhe nicht fortgesetzt werden konnten. Es gab auch einige, die nach dem Krieg in Vorarlberg blieben, hauptsächlich Frauen, die Beziehungen zu Einheimischen hatten und Kinder bekamen. Insgesamt bleibt die genaue Zahl der betroffenen Menschen unklar, da die Bedingungen und Einsatzorte ständig wechselten.

Wie sehen Sie die Rolle der Illwerke heute und den Umgang mit der Vergangenheit?

Kasper: Für ein Unternehmen des Landes ist es wichtig, dass es sich laufend mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und diese weiter aufarbeitet. Ein offener und ehrlicher Umgang mit der eigenen Geschichte vermittelt ein authentisches Bild und zeigt, dass man aus der eigenen Geschichte lernen kann.

buchtipp

„100 Jahre Energie aus Vorarlberg“

beschreibt die Entwicklung der Vorarlberger Illwerke von ihrer Gründung 1924 bis zum heutigen Tage und richtet den Blick weiter in die Zukunft der Energieversorgung. Auf der Basis unterschiedlichster Quellen beleuchtet Autor Michael Kasper auch das Schicksal der Zwangsarbeitskräfte im Zweiten Weltkrieg.