Anglizismen sparsamer einsetzen?

Es gibt schlichtweg keine Sprache, die völlig ohne Fremdwörter und Einflüsse auskommt.

Fabio Rampelli ist Mitglied der italienischen Regierungspartei Fratelli d’Italia. Er stellte jüngst einen Gesetzentwurf vor, der noch zur parlamentarischen Debatte vorgelegt werden muss, es aber zweifellos in sich hat: Danach könnten Italiener, die Englisch (und andere Fremdwörter) in offiziellen Mitteilungen verwenden, künftig mit Geldstrafen von bis zu 100.000 Euro belangt werden. Ausländische Unternehmen müssen zudem alle internen Vorschriften und Arbeitsverträge auch in italienischer Sprache auflegen. Premierministerin Giorgia Meloni unterstützt diese Initiative.

“Anglomanie” – gibt es sie wirklich?

Natürlich könnte man all das als Diskontpopulismus einer Partei abtun, die hauptsächlich die rechte Klaviatur bedient. So einfach ist die Sache allerdings nicht. Das vorgeschlagene Gesetz soll der “Anglomanie” bzw. der Verwendung englischer Wörter, die das Italienische “erniedrigen und beschämen”, entgegenwirken. Einerseits ist das Bewahren der eigenen – sprachlichen – Identität nachvollziehbar und wünschenswert. Andererseits ist das Ausbremsen von Anglizismen im globalisierten 21. Jahrhundert fortgeschritten utopisch: In einer durchdigitalisierten Zeit/Welt, die durchlässig wie nie zuvor wurde, gemahnt das Ansinnen, sprachliche Einflüsse zu begrenzen, in etwa an das Aufhalten der Flut. Es gibt schlichtweg keine Sprache, die völlig ohne Fremdwörter und Einflüsse auskommt.

Eine konkrete Zahl zu den Anglizismen in der Standard-Ausgabe des Duden kann man beim Verlag in Berlin nicht liefern. Der Anteil der englischen Begriffe dürfte aber im einstelligen, durchaus beträchtlichen Bereich bzw. bei etwa sechs bis sieben Prozent liegen, heißt es auf Anfrage der Autors. Dass Anglizismen auch im Deutschen überhandnehmen, ist eine zulässige Wahrnehmung. Die absolute sortenreine Sprache ist aber schlichtweg Illusion, selbst Verbote und drakonische Strafen werden hier wenig bringen.

Im Kern der Sache geht es vielmehr darum, sich des Wertes der eigenen sprachlichen Identität in stärkerem Maße bewusst zu sein/zu werden. Gerade österreichisches Deutsch ist ein hohes Gut, das sich gegen mannigfache Einflüsse- nicht nur Anglizismen – behaupten muss: “Bundesdeutscher Sprech” in Österreich wurde vor allem in jüngeren Generationen populär, spür- und hörbares Symptom eines Alltags, in dem entsprechend synchronisierte Streaming-Serien im Stakkato, das endlose Angebot im Netz und technische Begriffe nachhaltige Spuren hinterlassen. Das Bilden von Nebensätzen gerät im täglichen Sprachgebrauch in der Generation Hashtag schon zum Kuriosum.

“Wortschatz”, wörtlich genommen

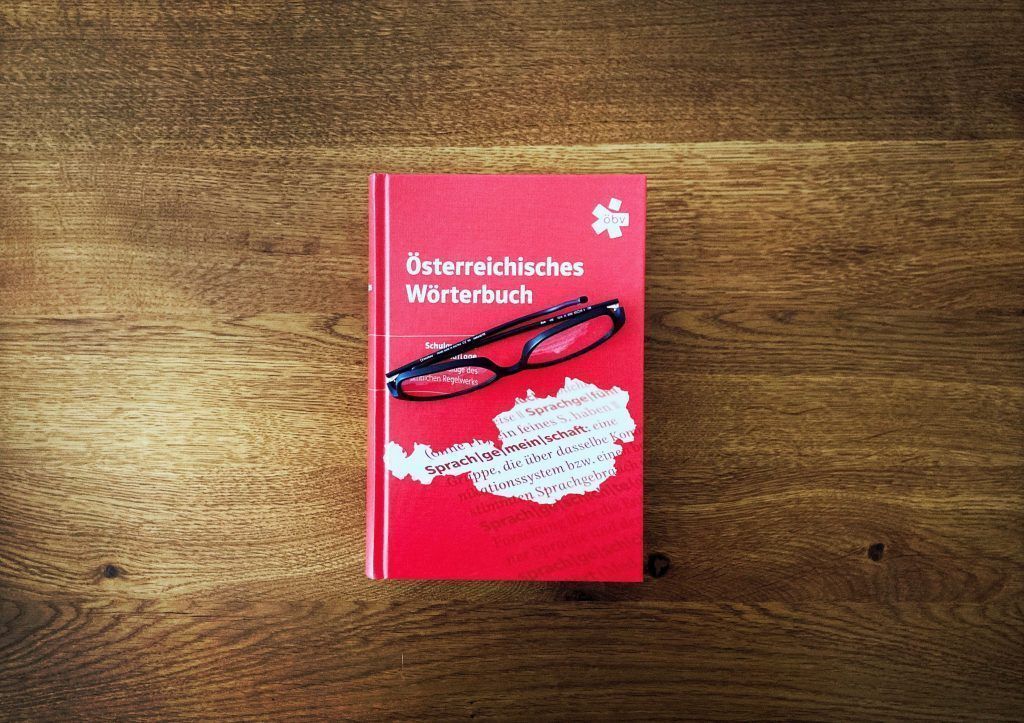

Englisch ist hochpräzise, dicht gewebt und funktioniert deshalb auch äußerst kompakt. Anders formuliert: Mit relativ wenigen Worten lassen sich Sachverhalte oder Befindlichkeiten gut abbilden. Insofern scheint sie dem Deutschen “überlegen” – nicht zuletzt in einer Zeit, die ohnehin notorisch zur Verknappung neigt. Am Ende war und ist Wortschatz – man beachte dieses Wort für sich genommen – aber auch Teil der eigenen Identität. Erhöhtes Bewusstsein darüber, was am Spiel steht, täte not. Blicke in das amtliche “Österreichische Wörterbuch” zeigen einem, wie bunt und reichhaltig unsere Sprache ist. Das bedeutet nicht, sich gegen alle frischen Einflüsse zu verwehren, diese wirkten seit jeher ein und halten eine Sprache lebendig und am Blühen.

Es gilt, wie so oft im Leben: Die Dosis macht es aus. Eben das, das richtige Maß, ist freilich und gewiss kein Grundattribut unserer Zeit.