Sie wurden verschleppt, getauft und starben jung

Die Geschichte zweier versklavter Mädchen aus Ägypten, die gegen ihren Willen ins

Bludenzer Kloster Sankt Peter verschleppt worden sind und dort zu Tode kamen.

Im Jahr 1855 wurden die Sklavinnen Bachita (12) und Rosina (14) in Alexandria „freigekauft“ und nach Bludenz ins Kloster St. Peter gebracht. Die Seelen der Mädchen sollten „gerettet“ werden, doch stattdessen fanden sie nach bloß drei Jahren den Tod in der Alpenstadt.

Ihr Schicksal war kein Einzelfall. Denn alleine in den 1850ern wurden mehr als 800 junge Frauen aus Nordostafrika in europäische Klöster entführt. Einer der zentralen Organisatoren dieser Überbringungen war der italienische Pater Nicolò Giovanni Battista Olivieri (1792-1864). Er war es auch, der Bachita und Rosina nach Bludenz brachte.

“Seelenretter”

Der Priester ließ sich vom Glauben leiten, die Seelen muslimischer Kinder durch eine Taufe „retten“ zu können. Laut einer 2011 von der Historikerin Ute Küppers-Braun veröffentlichten Abhandlung über das Leben Olivieris folgte er damit einer alten Missionstheorie. Die katholische Kirche hielt bis in die 1960er-Jahre an dieser Idee fest. Offiziell abgelegt wurde sie erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil.

Darüber hinaus war es seine Absicht, die Zwangsbekehrten als Missionarinnen zurück nach Afrika zu senden. Man ging davon aus, dass sie besser mit dem Klima und den Gepflogenheiten zurechtkommen werden als europäische Ordensmitglieder. Dazu kam es aber nur in seltenen Fällen. Denn die meisten Mädchen starben wenige Monate nach ihrer Ankunft in Österreich. Küppers-Braun merkt diesbezüglich an, dass der Pater so viele Seelen wie möglich „retten“ wollte. Dabei „achtete [er] weder auf die Intelligenz noch auf den Gesundheitszustand der Kinder“, so die Historikerin. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass gesunde Sklavenkinder zwei- bis dreimal teurer waren als gebrechliche.

Verbrecher mit päpstlichem Segen

Die Arbeit des Paters genoss den päpstlichen Segen. „Dieses Privileg brachte große Vorteile, denn nun konnte Olivieri die Schiffe der französischen Flotte und des Lloyd (Anm.: die größte Schifffahrtsgesellschaft Österreich-Ungarns) sowie die österreichische Eisenbahn kostenlos nutzen“, schrieb Küppers-Braun.

Dennoch war seine Praxis nicht unumstritten. In Ägypten tätige Missionare kritisierten seine Praxis, „Schützlinge“ in Europa statt in Nordafrika auszubilden. Ägyptische Behörden stellten sogar fest, dass Olivieri gefälschte Pässe einsetzte und Behörden mit Schmiergeldern bestach. Küppers-Braun erwähnt auch einen österreichischen Beamten, laut dem „nicht eines der Kinder nach Europa mitgegangen wäre, hätte man ihnen, ,wie dies nach den Gesetzen des Kaiserstaates der Fall sein sollte‘, die Freiheit der Entscheidung bei Betreten des österreichischen Schiffes gelassen“.

Vom Vater verkauft

In einem 2004 veröffentlichten Aufsatz schildert Prof. Walter Sauer vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien die Lebensgeschichte der nach Bludenz verschleppten Mädchen. Laut dem Historiker soll Rosina angegeben haben, dass sie während ihrer Kindheit im heutigen Äthiopien auf offener Straße von Sklavenfängern geraubt wurde. Bachita hingegen verbrachte die ersten Lebensjahre in Khartum, bis sie nach dem Tod ihrer Mutter vom Vater verkauft wurde.

Ungewissheit

Wann genau die Mädchen in Alexandria angekommen sind, ist unklar. Dafür belegt Sauer, dass Olivieri bereits Ende 1854 mit dem Kloster St. Peter in Kontakt stand. Der ganze Konvent habe die Aufnahme der jungen Frauen kontrovers diskutiert und letzten Endes bewilligt. Küppers-Braun geht davon aus, dass in solchen Fällen „weder die Nonnen und Schwestern noch die losgekauften Kinder wussten, was auf sie zukam“. Diese Annahme sollte sich auch in Bludenz bewahrheiten.

Die Angst der Kinder

Der Pater traf am 26. Mai 1855 mit den jungen Frauen in Bludenz ein und übergab sie einen Tag später in die Obhut des Ordens. Die Chronik des Klosters erwähnt, dass zuvor keine der Nonnen einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe sahen und sie daher besonders neugierig waren. Die Mädchen dagegen hatten vor allem Angst.

Das geht auch aus der Chronik hervor: „Je liebevoller und zärtlicher wir sie behandelten, desto mehr fürchteten sie sich, weil sie glaubten, es geschehe alles nur zum Schein, und wenn wir ihnen recht gut zu essen gaben, so glaubten sie, es geschehe nur, damit sie richtig fett werden, dass man sie dann schlachten könne“.

Konflikt mit Schülerinnen

Die ersten drei Monate verbrachten Bachita und Rosina in der Mädchenschule des Ordens. Dort lernten sie unter anderem nähen, stricken und die Grundlagen der deutschen Sprache. Laut Sauer war diese Zeit alles andere als harmonisch: „Schon bald aber kam es zwischen den Afrikanerinnen und den einheimischen Zöglingen zu Konflikten; erstere erforderten einen hohen Betreuungsaufwand, letztere fühlten sich vernachlässigt, reagierten möglicherweise diskriminierend auf die ,Mohrenkinder‘“. Das hatte zur Folge, dass die Afrikanerinnen getrennt von den anderen Schülerinnen unterrichtet wurden. Auch diese Maßnahme war nur von kurzer Dauer.

Die gescheiterte Flucht

Bereits nach wenigen Monaten in der Schule sollen die Mädchen „ihre größten Wild- und Rohheiten abgelegt“ haben, berichtet die Chronik. Daher wurden sie Ende August 1855 ins Noviziat überstellt. Somit begann die eigentliche Ausbildung zur Nonne. Das ist überraschend, da Rosina noch am 16. August versucht hatte, aus dem Kloster zu fliehen. Sie soll es bis nach Bürs geschafft haben, wurde dort aber aufgegriffen und zurück ins Kloster gebracht. Anhand von weiteren Vorfällen sieht man, dass die Mädchen einen ungebrochenen Willen zum Widerstand hatten. Dieser nahm auch gewalttätige Formen an. Sauer schreibt sogar von einem „Messerattentat auf den Hausknecht und dem von beiden gemeinsam angeblich unternommenen Versuch, Frau Aloisia zu erwürgen“.

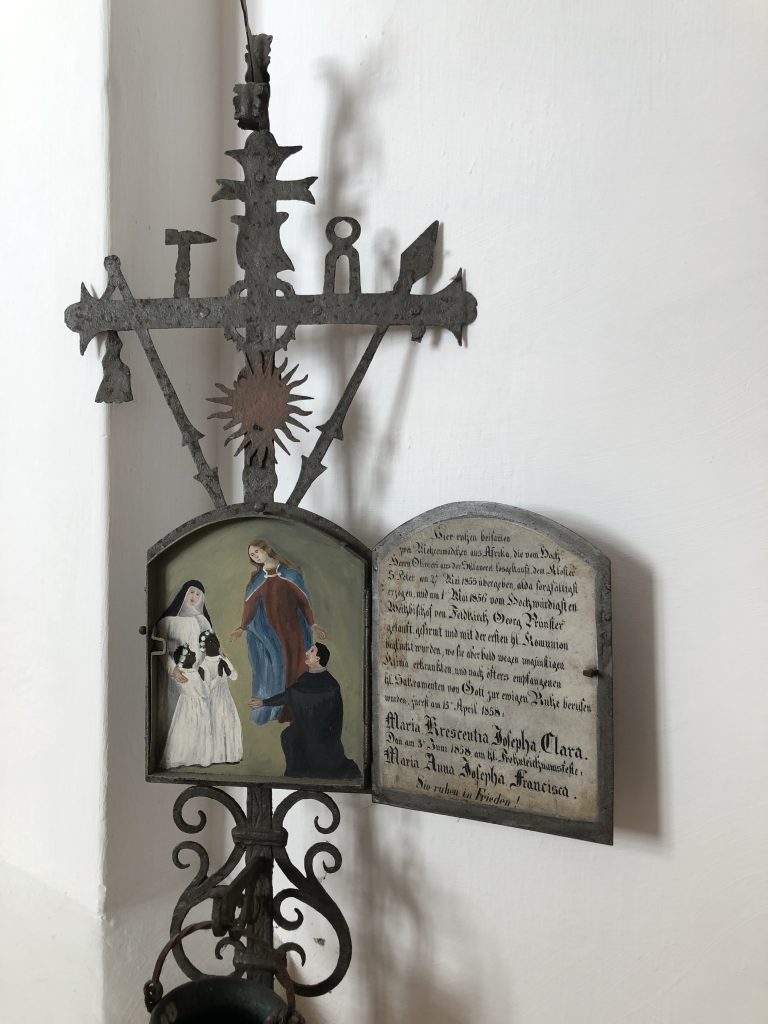

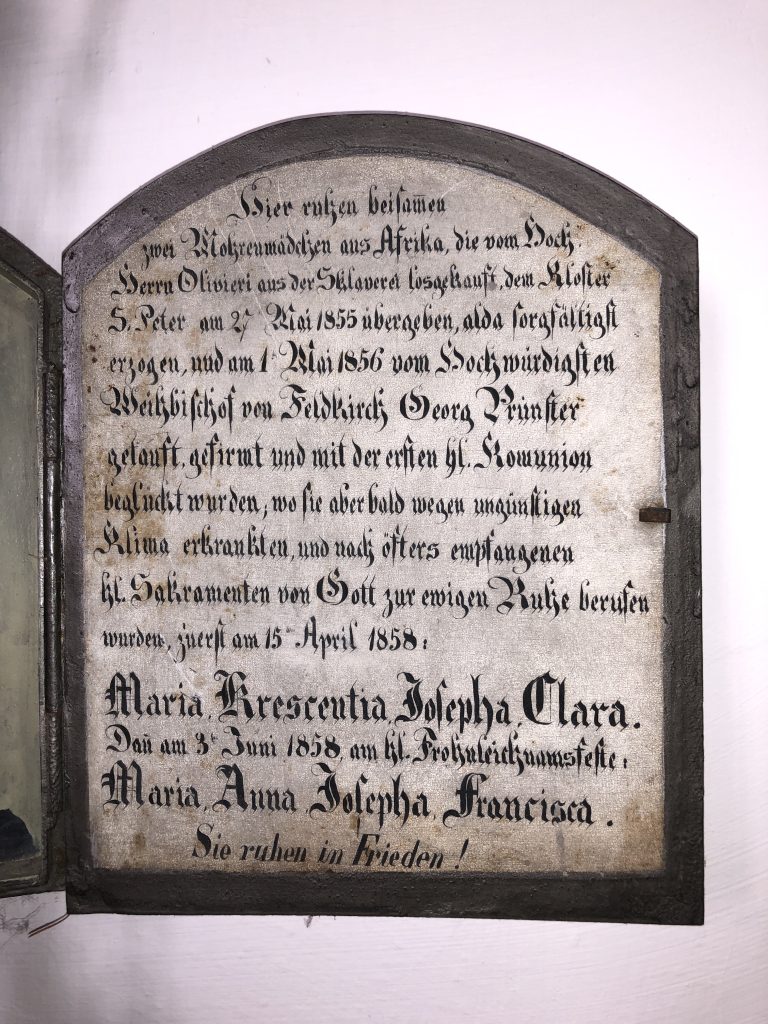

Taufe und Tod

Statt der erhofften Freiheit führte der Widerstand zu Schlägen und Isolation. Es schien, als müssten sie das Leben leben, das Olivieri für sie bestimmt hat. So wurden sie am 1. Mai 1856 vom Feldkircher Weihbischof Georg Prünster „getauft, gefirmt und mit der ersten heiligen Kommunion beglückt“ und mit neuen Namen versehen. Aus Rosina wurde Franziska Togge, während Bachita fortan Klara Sobersinn hieß.

Zwei Wochen nach der Taufe wurden die jungen Frauen aufgrund neuer Konflikte wieder aus dem Noviziat genommen. Stattdessen erhielten sie erneut Privatunterricht. Was in den folgenden zwei Jahren geschah, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Fest steht aber, dass Bachita am 15. April 1858 nach längerer Krankheit starb. Rosina soll daraufhin für kurze Zeit eine Art religiöse Erweckung erlebt haben, aber nur wenige Wochen später, am 3. Juni, hörte auch ihr Herz auf zu schlagen. „,Auszehrung‘ und das kalte Klima werden als Ursache für ihren frühen Tod angegeben“, hält Sauer fest.

Sebastian Vetter