Die Idee Europa in der Krise

Neue, spannende Sonderschau im Jüdischen Museum Hohenems.

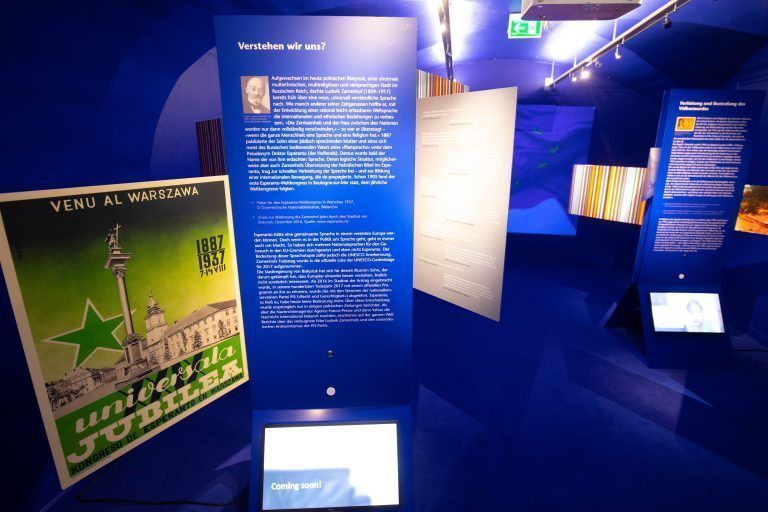

Zuerst waren es „Die ersten Europäer“, nun sind es „Die letzten Europäer“, die im Jüdischen Museum Hohenems Einzug halten. Die neue Sonderausstellung ist also nicht die erste des Hauses, die sich mit Europa beschäftigt – genauer mit all jenem, das über eine geografische Benennung hinausgeht –, und damit einhergehend eine jüdische Perspektive aufzeigt. Der Titel des neuen Projekts deutet bereits eine pessimistischere Grundstimmung an: Was ist aus der europäischen Idee geworden, aus den gemeinsamen Werten und Träumen Europas? Das fragt sich auch der Direktor des Museums Hanno Loewy, der zusammen mit den drei Kuratoren durch die Ausstellung führte. Felicitas Heimann-Jelinek und Michaela Feurstein-Prasser haben bereits die erste Schau im Jahr 2014 kuratiert, hinzugekommen ist nun Hannes Sulzenbacher.

Sulzenbacher ist für einen der beiden großen Ausstellungsteile zuständig. Dieser Zweig habe sich zufällig ergeben, informierte Loewy. So hat das Museum den Nachlass von Carlo Alberto Brunner als Dauerleihgabe erhalten. Dessen weitverzweigte Familie hat Wurzeln in Hohenems, Mitglieder lebten im Lauf der Geschichte in Triest, Wien, England und in anderen Teilen Europas. Ausgewählte Objekte aus dem Nachlass werden in übereinander gelegenen Vitrinen im ersten Geschoss bis zum Untergeschoss präsentiert. Dort ist der zweite Teil der Schau aufbereitet, der hauptsächlich 14 Themenfelder behandelt. Gestaltet hat die Ausstellung Martin Kohlbauer, der überzeugt ist, dass die Besucher hier einiges dazulernen können.

Pferdehuf

Die großen Katastrophen der Menschheit im 20. Jahrhundert markieren eine gewaltige Zäsur in der Geschichte Europas, und auch innerhalb der Familie Brunner. Deren Geschichte beginnt im frühen 19. Jahrhundert, als Heinrich, ein Metzger und Viehhändler, und Helene Brunner mit ihren neun Kindern in Hohenems lebten. Vier der Kinder wanderten Anfang der 1830er-Jahre nach Triest aus. Dort erlebten die Brunners ihrern gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zenit unter dem Schirm des „letzten Patriarchen“ der Familie Rodolfo Brunner (1859 bis 1956). Dieser optimierte unter anderem die Landwirtschaft in der Region, wofür er sogar von Benito Mussolini, bevor die antisemitischen Rassengesetze eingeführt wurden, mit einem Verdienstorden ausgezeichnet wurde. Im Zweiten Weltkrieg zerschlug sich nicht nur die Wirtschaftsmacht der Familie, deren Mitglieder flüchten mussten oder vernichtet wurden. Die großbürgerlichen Brunners, die zuvor von ihren internationalen Netzwerken innerhalb Europas profitierten, waren nun gezwungen, sich global zu zerstreuen.

Viel wird über die Objekte aus dem Nachlass erzählt, allerhand Spannendes ist über die Familie zu erfahren, deren Nachkommen teils bedeutende Intellektuelle und Wissenschafter waren. Zu sehen ist etwa der konservierte Huf des Pferdes „Trieste“ von Guido Brunner, der 1916 in einer Schlacht fiel – das Pferd aber überlebte. Historisch spannend sind auch die Ausführungen über den Irredentismus, der für eine Eingliederung des habsburgerischen Triests in die italienische Nation plädierte: Rodolfos Frau Gina war eine Anhängerin, das Familienoberhaupt selbst nicht, was laut Sulzenbacher zu ehelichen Spannungen führte.

Kolonialismus

Ausgeweitet wird die Gewaltgeschichte Europas nochmals im Kellergeschoss, in dem der Besucher im ersten Raum von einer Art „Prolog“ empfangen wird, wie Heimann-Jelinek es nannte. Mit der Hand sind an der Wand allerhand Gräueltaten von Europäern vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Ende angeführt. Viele Taten sind weniger bekannt, die grausamen Folgen des Kolonialismus europäischer Länder werden damit sichtbar. Eine Zahlenangabe an der Wand zählt im Vierer-Schritt herunter: Es sind die geschätzt insgesamt 122 Millionen Opfer europäischer Mächte. Bis zum Ende der Schau in einem Jahr soll die Angabe auf Null gelangen.

Interaktion

Der Hauptraum ist flankiert von Videos der europäischen Flagge an der einen und von einem Meer auf der anderen Seite: Die Flagge stellt die angeblichen politischen Werte Europas dar, das Meer die Realität. Der Kreis der zwölf Sterne steht für Einheit, doch wird damit nicht versucht, sich als Bollwerk von „Anderen“ abzuschotten? Ein Blick auf die Flüchtlingskrise 2015, die an mehreren Stellen thematisiert wird, könnte eine Antwort darauf geben.

Zur Ausstellung

„Die letzten Europäer. Jüdische Perspektiven auf die Krise einer Idee“. Eröffnung am Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr im Salomon-Sulzer-Saal in Hohenems. Die Eröffnung wird live über Youtube übertragen. Zu sehen bis 3. Oktober 2021. Geöffnet Di. bis So., 10 bis 17 Uhr. Infos: www.jm-hohenems.at.

Die 14 Themenbereiche sind dialektisch aufgebaut, wie Feurstein-Prasser erklärte. Versucht wurde, jeweils einen negativen und einen positiven Aspekt herauszuarbeiten, der mit zwei Fotografien deutlich gemacht wird. Es geht unter anderem um Grenzen, um die „Idee Europa“, um Menschenrechte, oder den Begriff des „Christlich-Jüdischen Abendlandes“. Videos mit Interviews werden über den Audio-Guide des Museums aktiviert. Angeregt, aber nicht überladen wird der Besucher.

Der letzte Raum lädt zur Interaktion ein: Interessierte können selbst auf einer Welt- und Europakarte einzeichnen, welche Staaten zum Beispiel zur EU gehören sollten: eine gute Idee.

Die Ausstellung soll im Laufe des Jahres noch wachsen und besitzt ein Corona-gerechtes reichhaltiges Begleit- und Vermittlungsprogramm. „Die letzten Europäer“ lässt uns nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über die Zukunft Europas nachdenken.