“Es hat sofort geklickt”

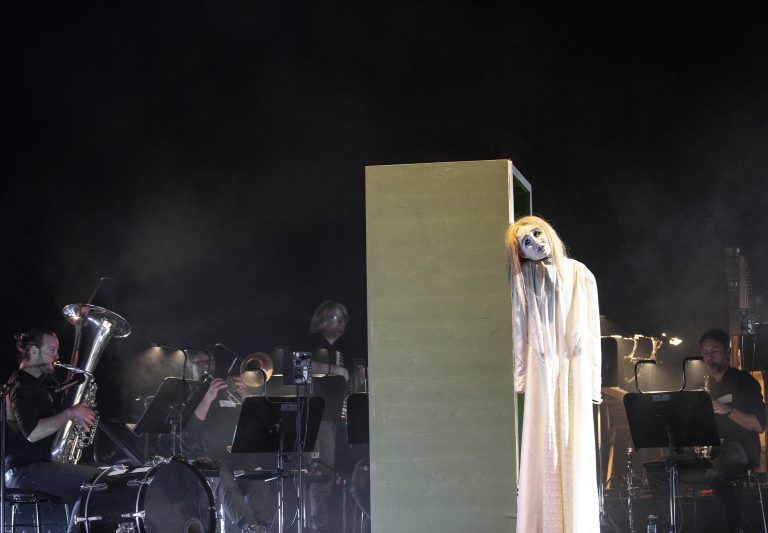

Puppenspieler Nikolaus Habjan spricht über das Musiktheater „Die schöne Müllerin“, das am Donnerstag im Rahmen der Festspiele Premiere feiert.

Für Nikolaus Habjan und Florian Boesch ist klar: „‚Die schöne Müllerin‘ ist keine Geschichte über Selbstmord.“ Gemeinsam mit der Musicbanda Franui bringen sie morgen eine szenische Fassung der 200 Jahre alten Gedichte auf die Bühne. „Man hat die Möglichkeit, ‚Die schöne Müllerin‘ ganz neu zu hören, es ist ja 100 Prozent Schubert drinnen, aber was Franui dann noch musikalisch dazubringt auf den ganzen Ebenen, das ist eigentlich ein Wunder“, beschreibt Habjan im Interview die Neuinterpretation.

Wunderbare Zusammenarbeit

Mit den Franuis arbeitet Habjan schon sehr lange zusammen, überraschend für ihn war eher, „dass es dann mit dem Florian sofort klick gemacht hat und wir wirklich auf so vielen Ebenen wunderbar miteinander arbeiten. Am Ende war ja auch unser Ziel ein sehr hochgestecktes: Wir wollten ja – wie Florian das so schön sagte – aus einer Seele heraus gemeinsam musizieren, und das gelingt uns eigentlich auch.“

Als Teenager habe er die ‚Schöne Müllerin‘ zum ersten Mal für sich entdeckt und sei seither fasziniert davon gewesen. „Das war dann immer in meinem Kopf hinten abgespeichert, dass das irgendwann vielleicht mal wichtig wird. Die Franuis sind ja unglaublich großartige Schubert-Spezialisten und irgendwann hat sich das ergeben, dass wir über die ‚Schöne Müllerin‘ geredet haben und gesagt haben, das müssen wir mal machen“, sagt Habjan. Über Andreas Schett von den Franuis sei auch der Kontakt zu Florian Boesch hergestellt worden, einem „der besten Schubert-Interpreten, die es gerade gibt“, zitiert Habjan.

Aber noch bevor sie anfingen zusammenzuarbeiten, war dem Sänger eine Sache besonders wichtig: Für ihn endet die Geschichte nicht im Selbstmord des Müllers. „Es geht in der ‚Schönen Müllerin‘ um die erste Liebe, und die erste Liebe ist wahrscheinlich für alle immer unglücklich ab irgendeinem Punkt, und das gehört auch zur Entwicklung‘, beschreibt Habjan. Auch für ihn sei es fragwürdig gewesen, dass „so ein hoch emotional intelligenter Komponist wie Schubert und so ein wahnsinnig kluger und vor allem auch seiner Zeit so weit vorausdenkender Dichter wie Wilhelm Müller, der im Grunde Dinge vorwegnimmt, die erst viele Jahre später beschrieben und entdeckt werden in der Psychoanalyse, dass die uns erklären wollen, dass der Selbstmord eine Lösung sein könnte.“ Florian Boesch habe ihm das sehr klar und schlüssig dargelegt, warum das kein Selbstmord sein könne.

Schlüsselmomente

Anfangs verlaufe alles relativ harmonisch bis zum Lied Nummer 10, „Tränenregen“, wo der Müller und die Müllerin beim Bach sitzen, und darin liege auch der Schlüssel, meint Habjan: „Er schaut in den Bach, und in der Reflexion des Baches sieht er sich selbst und die Müllerin und den ganzen Weltentwurf, und das rührt ihn so dermaßen, dass er sich und die Müllerin auch gemeinsam sieht, dass er zu weinen beginnt.“ Die Müllerin sieht die Tropfen seiner Tränen ins Wasser fallen, und es kommt zu dem „kolossal banal grausamen Missverständnis“: „Es kommt ein Regen, Ade ich geh’ nach Haus“. „Ab diesem Punkt ist klar, dass es zwischen Müller und Müllerin niemals irgendwas geben kann.“

Statt sich der Realität zu stellen, dreht der Müller sie sich so, wie er sie sich wünschen würde, und steigert sich in eine Psychose hinein, beschreibt Habjan. Der Fehler in der Interpretation liege aber erst später, im vorletzten Lied Nummer 19, wo plötzlich der Bach spricht und fälschlicherweise als Todeswunsch interpretiert werde. „Der Florian und ich, wir nehmen den Bach aber als innere Stimme, als Stimme der Vernunft, und zwar sagt der Bach: ‚Und wenn die Liebe dem Schmerz sich entringt, ein Sternlein ein neues am Himmel erblickt.‘ Also das heißt, wenn man den Schmerz dieser ersten Verletzung überwunden hat, dann gibt’s am Himmel ein Sternchen. Wenn man jetzt auf den Himmel hinaufschaut und man sieht da Milliarden von Sternen, dann weiß man, das ist schon vielen, allen, so gegangen, und man überlebt es. Das letzte Wort ist: ‚Der Vollmond steigt, der Nebel weicht, der Himmel da oben, wie ist der so weit.‘ Und das heißt auch, der Nebel weicht: Man hat plötzlich eine klare Sicht, der Vollmond steigt, das heißt es ist etwas Zyklisches, wie es im Leben auch immer ist. Es gibt den abnehmenden und den zunehmenden Mond, das heißt manchmal geht’s uns schlechter, manchmal geht’s uns besser“, so Habjan über die Interpretation. „Ich glaub ehrlich gesagt, dass das die ursprüngliche Deutung ist.“

Metaebenen

In der Inszenierung treten er und Boesch als Puppenspieler in den Hintergrund. Die Figur des Müllers als Puppe zu präsentieren, ermögliche ihnen, zusätzlichen Metaebenen auf der Bühne sichtbar machen zu können. Auch optisch werde durch die Ästhetik der Puppen vieles, was in der Müllerin nicht gesagt wird, trotzdem vermittelt. Daher habe er die Puppe sehr abstrakt gestaltet, was der Musik und dem Zyklus diene, beschreibt Habjan. Beim Bauen der Puppe habe er auch die Farben, „die in den Gedichten von Müller sehr genau und explizit erwähnt werden und auch eine große Bedeutung haben“, miteinfließen lassen: Weiß für den Müller, Grün symbolisiere die Hoffnung und den Jäger als Konkurrenten, und Blau für den Bach.

Die schöne Müllerin: Musiktheaterabend nach dem gleichnamigen Liederzyklus von Wilhelm Müller und Franz Schubert (1823), Premiere am 3. August.