„Schweres Erbe“ von Dornbirn erforscht

In der Sonderausstellung „Tatsachen. Das materielle Erbe des Nationalsozialismus“ erforscht das Stadtmuseum Dornbirn den Nachlass aus der NS-Zeit.

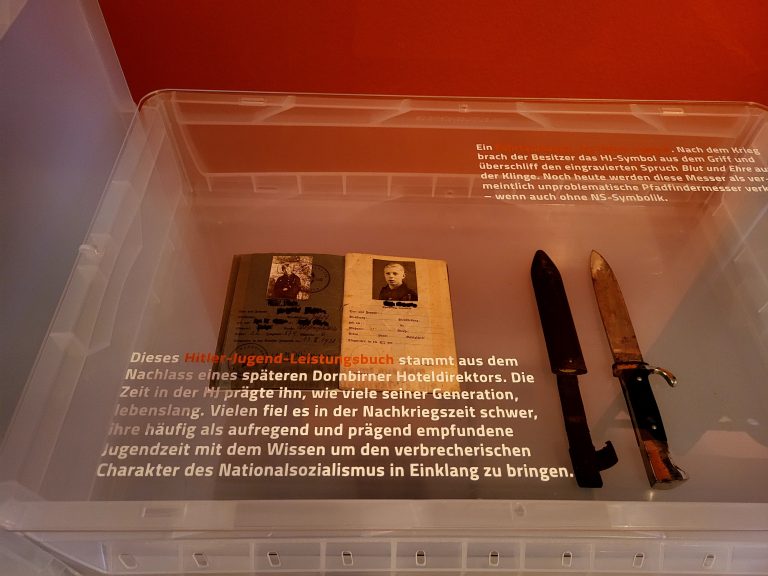

In weiß-durchsichtigen Plastikkisten ist das Erbe des Nationalsozialismus aufeinandergestapelt. Aus dem Nachlass von Großeltern, Onkeln, Ehemännern, Vätern, Großtanten und anderen Familienangehörigen hat das Stadtmuseum Dornbirn eine Sonderausstellung zusammengestellt und thematisiert, was auf vielen Dachböden, Schränken oder Kellern neben den Erinnerungen vermutlich noch herumliegt.

Richtiger Umgang

In „Tatsachen. Das materielle Erbe des Nationalsozialismus“ hat das Museum anhand einzelner persönlicher Geschichten von Angehörigen und den Erbstücke von mehr als dreißig Dornbirner Familien die Dornbirner NS-Zeit dokumentiert und verdeutlicht damit einmal mehr, dass der Nationalsozialismus mitten in den Familien passierte und genauso wie der Zweite Weltkrieg und der Holocaust für viele Menschen in Österreich ein Teil der Familiengeschichte ist. Fast acht Jahrzehnte nach dem Ende des NS-Regimes rückt die Ausstellung nun den Umgang mit den Hinterlassenschaften dieser Zeit in den Vordergrund. Unter den bedenklichen Objekten sind Feldpostbriefe, Abzeichen, WHW-Bücher, Decken mit Hakenkreuzen, Frauenzeitschriften der NSDAP, Ahnenpässe, Fotografien, Briefe, Zeitungsausschnitte, Propagandaflugblätter und eine Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“. Für dieses „schwere Erbe“ wurden im Sommer letzten Jahres erste Sammelaufrufe gestartet. „Immer wieder möchten Menschen ‚Erbstücke‘ aus der NS-Zeit loswerden und sicherstellen, dass diese nicht in die Hände von Sammlern gelangen, verkauft und gehandelt werden. Wo ziehen wir die Grenze zwischen NS-Devotionalien und vielschichtigen Erinnerungsobjekten? Was gehört im Museum bewahrt und was nicht?“, beschreibt das Museum die Thematik, die mit der innerfamiliären Überlieferung einhergehe.

Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern hat das Museum unter der Leitung von Petra Zudrell und der Kuration von Nikolaus Hagen die Geschichten und die Herkunft der Objekte recherchiert und die Ausstellung in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte in Innsbruck realisiert.

Tatsachen

Auf den Boxen sind Inhalt, Familiennamen und kurze Erklärungen aufgedruckt. Die milchigen Plastikwände halten Besucherinnen und Besucher auf Abstand. Sichtbargemacht wird in erster Linie der Kontext und die Präsenz dieser Dinge. Statt sie zu ästhetisieren, ordnet das Museum die Dinge in Hintergründe und Zusammenhänge ein. Berichtet wird beispielsweise von der Faszination für den Nationalsozialismus auch in Dornbirn, wo mehr als 2000 Menschen der NSDAP beigetreten waren, der Heroisierung der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg oder der Indoktrination der Jugend als Nachwuchs für das Regime. Viele der Dinge stehen mit der NS-Bewegung und dem Wehrdienst in Verbindung, einige Objekte erinnern auch an die Opfer – etwa die Zuckerdose, die aus dem Hausrat der ermordeten jüdischen Familie Turteltaub stammt und vom Vermieter aufgehoben wurde, oder die von Zwangsarbeitern geschaffenen Objekte, welche die Umstände ihres Lebens in Vorarlberg beleuchten. Über QR-Codes gelangen Interessierte zu einer Datenbank der Objekte. Ganz direkte Einblicke gewähren längere Filminterviews, in denen ein Zeitzeuge sowie Angehörige der Familien die Lebensgeschichten zu den Fotografien und anderen gefundenen Erbstücken schildern.