Schicksale statt Einzelschicksal

Milo Raus Versuch, bei den Wiener Festwochen mit Mozarts „La Clemenza di Tito“ Oper wirklich anders zu inszenieren, endete am Dienstagabend mit einigen Buhrufen.

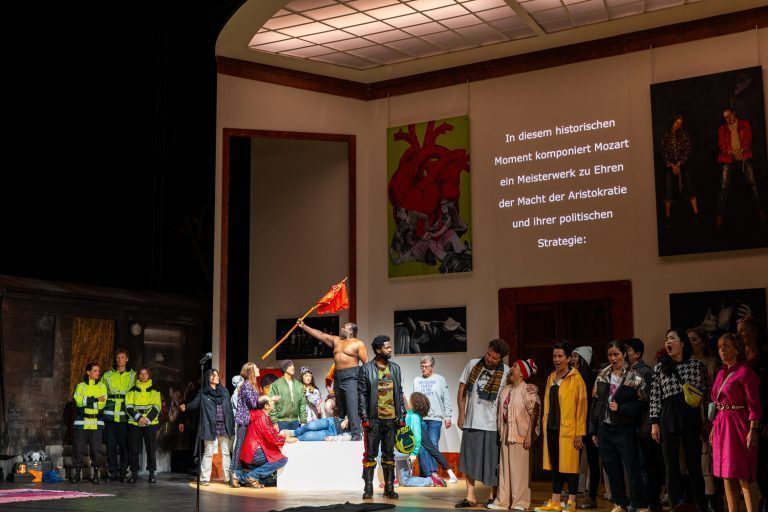

Festwochen-Intendant Milo Rau belässt Mozarts letzte Oper „La Clemenza di Tito“ bei seinem persönlichen Operndebüt in sich über weite Strecken bestehen. Er ergänzt den Blick aber um eine weitere Perspektive: Den des Volkes, das die Machtkämpfe der Eliten zu spüren bekommt. Es geht um Schicksale, nicht um ein Einzelschicksal. Außerhalb der Mauern herrscht das Elend von Barackensiedlungen, welche die Palastmauern flankieren. Es sind diese Armen, die unter der Gewalt leiden.

Hierbei zieht Rau eine für ihn typische Wirklichkeitsebene ein, indem er Experten des Alltags, also Bürger der Stadt, als Statisten mit an Bord holt, die im Verlauf des Abends nicht nur spielen, sondern auch in ihrer Biografie vorgestellt werden. Da ist die aus Oberösterreich zugezogene Wrestlerin, der aus Peru stammende Schauspieler, die Mutter aus der Wiener Per-Albin-Hansson-Siedlung oder der einstige Chef der Wiener Fremdenpolizei, der das Theater liebt. Dem fallen weitgehend die bei der „Clemenza“ oft quälend langen Rezitative zum Opfer, was keinen Verlust darstellt.

Neue Erzählebene

Im zweiten Teil des Abends erweitert Rau den Ansatz des ergänzenden Blickwinkels allerdings massiv und zieht nun eine neue Narrationsebene ein, die das Werk selbst teils degradiert. Streckenweise wird das Libretto gänzlich verlassen, werden elektronische Klänge eingespielt oder zusätzliche Szenen eingewoben, wenn auch nicht immer trittsicher. Wenn eine aus der Ukraine Emigrierte nach den Schilderungen des Einmarsches der Russen in ihre Heimat auf der Bühne gehängt wird, ist das schlicht grenzwertig. Dabei wird meist mit der Livekamera gefilmt und das Bild auf eine gigantische Leinwand geworfen. Diese dient dem Blick in die Gegenwelt, immer wieder aber auch als Kommentarplattform eines erzählerischen Ichs, das das Werk interpretiert und kommentiert.

Bei den drei großen Arien der „Clemenza“ am Ende setzt Rau dem Publikum schließlich die Pistole auf die Brust: Dem Sänger oder der Sängerin auf der Vorderbühne lauschen oder den kleinen Videoporträts der Laiendarsteller folgen, die parallel ablaufen? Beides gleichzeitig ist schlicht nicht möglich, und doch hätten die Zuschauer ja die Wahlfreiheit, sich auf die Musik zu konzentrieren. Rau macht hier nur ein Angebot.

Charakterzeichnung

Weniger elaboriert fällt angesichts der Fokusverschiebung naturgemäß die Charakterzeichnung der einzelnen Mozart-Originalprotagonisten aus. Stimmlich überragend in dieser Gruppe ist die russische Mezzosopranistin Anna Goryachova in der androgynen Hosenrolle des Sesto. Der Brite Jeremy Ovenden hat nicht den klangschönsten, aber einen stabilen, schlanken Tenor als Tito, der eher Machtzyniker denn milder Herrscher ist. Die übrigen Stimmen des Abends hingegen sind indes nicht auf Festwochen-Niveau zu verorten.

Anders positioniert sich hier die Camerata Salzburg unter Dirigent Thomas Hengelbrock. Der Experte für historische Aufführungspraxis liefert einen beinahe nüchternen Klang ab, der nahtlos zur unkonventionellen Inszenierungsidee passt. Am Ende gab es dafür Jubel, während sich Milo Rau mit seinem Team neben Applaus auch vehemente Buhs abholen musste. Allzu milde nahm das Publikum diese weitgedachte Neudeutung einer althergebrachten Oper nicht auf.