Die sozialistischen Arbeitstiere aus Schoppernau

Felix Mitterers Stück „Aus seinem Leben“ feierte am Samstag Premiere im Landestheater Vorarlberg.

Vom Leben eines Schoppernauer „Sonderlings“, dessen Drängen nach Freiheit und Gerechtigkeit bis in die Gegenwart strahlt, handelt „Aus seinem Leben“. Felix Mitterer nahm sich mehr als 31 Jahre Bedenkzeit, länger als der Held der Geschichte, Franz Michael Felder lebte, um die Geschichte auf Papier zu bannen.

Dank des nachhaltigen Drängen von Walter Fink, Obmann des Franz-Michael-Felder-Vereins und großen Spenden zweier Sponsoren, konnte der Autor für den Stoff gewonnen werden. „Dann habe ich Frau Intendantin Gräve vom Landestheater gefragt, ob sie die Uraufführung machen will – ohne dass ihr für den Stückauftrag Kosten anfallen. Schließlich habe ich auch noch die Buchausgabe im Haymon Verlag angestoßen. Ohne unseren Verein hätte es also das Stück nicht gegeben“, berichtet Fink.

Jedem sein Felder

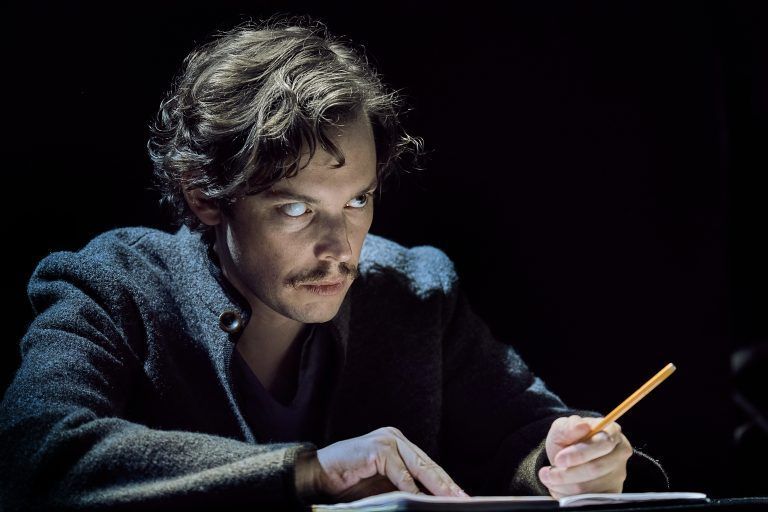

Unter den Premieregästen befanden sich Bauern, Politiker und Intellektuelle. Man kann annehmen, dass jeder seinen „eigenen Felder“ kennt und schätzt. Im Theater war es dem Schweizer Schauspieler Luzian Hirzel vergönnt, den Rebellen zu verkörpern. Die das Stück eröffnende Geburtsszene begann mit einem prophetischen Schrei. Sie setzt einen morbiden Ton, der den hellen Momenten der Geschichte Nachdruck verleiht. Zwischen dunklen Stuben und surrealen Alplandschaften entfaltet sich die leidensvolle Kindheit Felders, der schlecht sehend und früh ohne Vater, treue Freunde fand. Nurettin Kalfa brilliert als Seppl; Rotzbub, Gefährte und baldiger Auswanderer. Roman Mucha dagegen überzeugt als Kaspar Moosbrugger. Den Schiller reichend, wurde er Freund und intellektueller Impulsgeber. Isabella Campestrini strahlt in der Rolle seiner Schwester Nanni, der Frau und Stütze Felders. Gemeinsam auf der Bühne wirken sie wie innige Freunde und eingefleischte Genossen.

Arbeitende Maschinenwesen

Nachdem Felders Vater das liebste Rind verkaufen musste, hielten die Kühe im Stall Gespräch. „Genau so, Schwestern, kann auch die Kuh als arbeitendes Wesen nur noch als Maschine betrachtet werden, bei der in freier Konkurrenz der Milchpreis bestimmt wird“, hört man eine Kuh den Sozialisten Ferdinand Lassalle paraphrasieren. Unverständlich und weise, ohne Macht und Öffentlichkeit, tragen sie ein Bewusstsein in sich, das Felder in seinen Mitmenschen erst wecken wird.

Klar und autoritär dagegen tritt Pfarrer Rüscher auf den Plan. Gespielt von Thomas Schweiberer, ist seine Meinung zugleich die öffentliche Meinung Schoppernaus. Der donnernde Seelenhirte sieht Gott auf seiner Seite, wenn er hoch auf seiner Kanzel über und in die Köpfe der Dorfbewohner predigt. In Felder sieht er einen Störenfried, der zu einer Bedrohung der Christenheit heranwächst.

Zeitunglesen und Gebet

Die erste Hälfte endet mit Nannis und Felders Hochzeit. Sie zeigt sein Werden. In der zweiten Hälfte geht es um sein öffentliches Wirken. Zwischen Wirtshaus und Kanzel zeigt es ein Dorf in Konflikt. Im Kontrast zu Pfarrer, Protagonist und seinen Freunden, die Hochdeutsch sprechen, stehen die Dorfbewohner mit ihrem Wälderdeutsch. Gespielt von Mitgliedern des Bizauer Theatervereins und dem Bürger:innenchor des Vorarlberger Landestheaters, bringen sie gewaltig Leben und Kraft auf die Bühne. Ohne sie wäre das Stück schwer vorzustellen.

Die Schoppernau lästern über den Titel Felders ersten Buches, aber besuchen seine Leihbibliothek. Der deutsche Philosoph Hegel meinte einmal, das Zeitungslesen sei dem Bürger Morgengebet. So reagierte der Pfarrer scharf, als die Wirtin aus der Zeitung vorlesend die Gründung der „Vorarlberger Partei der Gleichberechtigung“ verkündigt. Schnell vermutet Rüscher, dass Felder hinter der sozialdemokratischen Partei und ihrer Forderung nach einer allgemeinen, gleichen, direkten Wahl steckt. Während die Bauern aufgewühlt dran zweifeln, sieht Rüscher das Heil der Welt bedroht. So werden seine Schafe sich gegenseitig Schäfer.

Käsegrafen und Genossenschaft

Definitiv westernhaft geht es zu, wenn der Käsegraf Gallus Moosbrugger zu Ennio Morricones Musik aus „The Good, the Bad and the Ugly“ im Wirtshaus platznimmt. Schon ist die Suppe serviert, stellt sich der „Sonderling“ neben ihn. „Na, du traust dich was! Ich bin beim Essen, Felder!“, bellt „Galle“. Der Protagonist spricht ihn auf seinen Reichtum an und fordert: „Alle Käsebarone zahlen ab jetzt das Doppelte, Gallus Moosbrugger! Die Bauern sind auf meiner Seite. Sie sind alle Mitglieder in der von mir gegründeten Bregenzerwälder Käsehandelsgesellschaft. Keiner von euch bekommt den Käs und die Milch um den alten Preis!“ Während Moosbrugger ein Bourgeois ist, repräsentiert Felder den Citoyen – einen Bürger, der eigenverantwortlich am Gemeinwesen teilnimmt.

Ein halbes Happyend

Die Handlung nimmt einen anderen Lauf als in der Wirklichkeit. Denn Mitterer vergönnte seinem Helden ein halbes Happy End. Es erweckt den Eindruck, als hätte der Autor mit dem Schluss gekämpft. Den Landwirt und ehemaligen Politiker Kaspanaze Simma stört das nicht. Ihn freut es, dass Felder zumindest auf der Bühne siegreich war. Mit den Worten „Es ist hell auf der Welt“, endet das Stück. Man fragt sich, was für eine Dunkelheit zwischen uns und dem „Sonderling“ liegt, dass sein Licht bis in die Gegenwart strahlt.