Bregenzer erfand die erste vollautomatische Küche der Welt

Im Vorarlberg Museum wird heute die Sonderschau zum Philosophen, Künstler und Designer Hasso Gehrmann eröffnet.

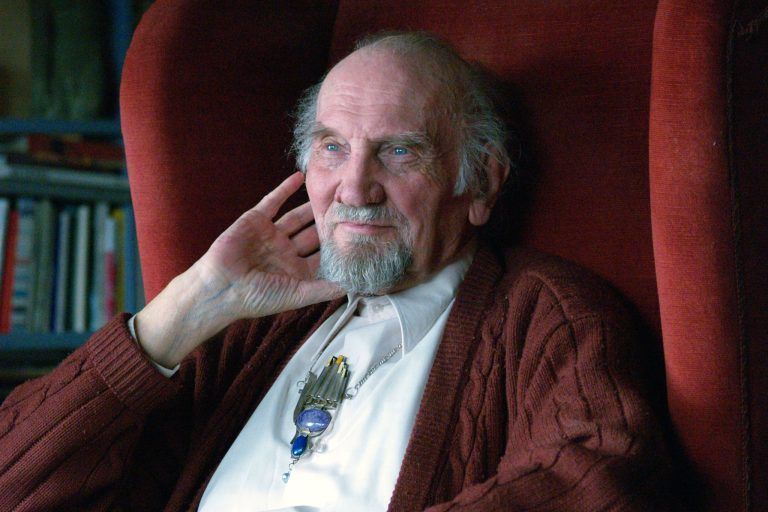

Die von Hasso Gehrmann (1924-2008) gestalteten Haushaltsgegenstände waren in unzähligen Haushalten der Nachkriegszeit vertreten. Jetzt widmet ihm das Vorarlberg Museum eine Sonderausstellung, die Gehrmanns umfangreiches Schaffen als Künstler, Industriedesigner und Philosoph beleuchtet.

Frei denken

1924 in Weißenfels (Deutschland) geboren, begriff sich der spätere Chefdesigner des Elektrogeräteherstellers Elektra Bregenz seit seiner Jugend als Künstler. Sein Bildungsweg führte ihn aber erst nach Heidelberg, wo er von 1946 bis 1948 Philosophie bei Karl Jaspers und Kunstgeschichte studierte. Diese Jahre waren von zentraler Bedeutung, denn hier wurde Gehrmann nicht nur mit dem „freien Denken“ seines Lehrmeisters konfrontiert, sondern auch mit seiner späteren Frau Signe vertraut.

Staubsauger und Küchenherd

Die erste Hälfte der 50er-Jahre verbrachte er als technischer Zeichner für die US-Armee und Kunststudent in Darmstadt und Mannheim. Technisch und ästhetisch geschult, wurde der Künstler 1957 Industriedesigner beim Elektrogerätehersteller AEG in Frankfurt am Main. Obwohl seine Staubsauger und Küchenherde Verkaufsschlager wurden, wuchs im Gestalter ein Unbehagen. Denn er sehnte sich nach Möglichkeiten der Innovation, die über Fragen technischer Funktionalität hinausweisen. Diese boten ihm die Elektra Bregenz, bei der er von 1961 bis 1981 als leitender Designer tätig war.

Innovationsgeist

In dieser Funktion schuf Gehrmann die weltweit erste Glaskeramik-Kochplatte. Doch da er sie nur in Europa und nicht in den USA patentierte, blieb ihm der Profit verwehrt.

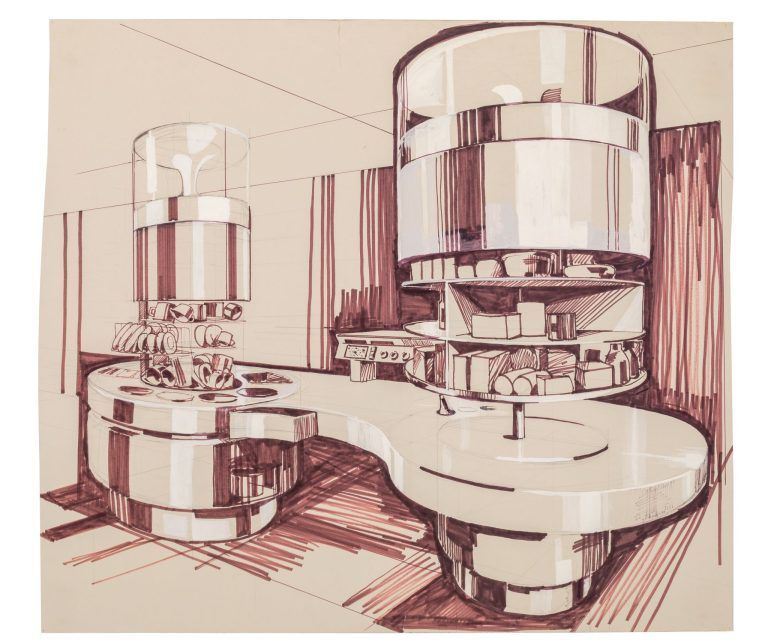

Das Ehepaar Gehrmann war sich zeitlebens als Musen verbunden. So verdankt er der Goldschmiedin die Inspiration zu seinem beachtlichsten Werk: der ersten vollautomatischen Küche der Welt. Diese soll, wie der Arbeitsplatz seiner Frau, den schnellen Griff zu allen nötigen Werkzeugen erlauben, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen. Durch hydraulische Systeme verschiebbar, verschränkt sie alle Funktionen einer gut ausgestatteten Küche mit denen eines Esszimmers.

Trotz weltweitem Aufsehen kam keine Serienproduktion zustande. Laut Kuratorin Ute Pfanner soll sich der Designer noch in den frühen 2000er-Jahren geärgert haben, dass er die Küche 30 Jahre zu früh entwickelt hat.

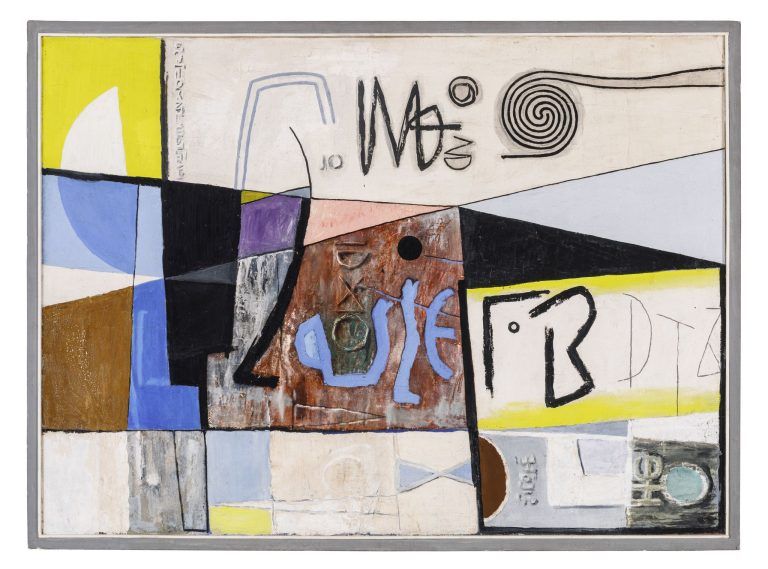

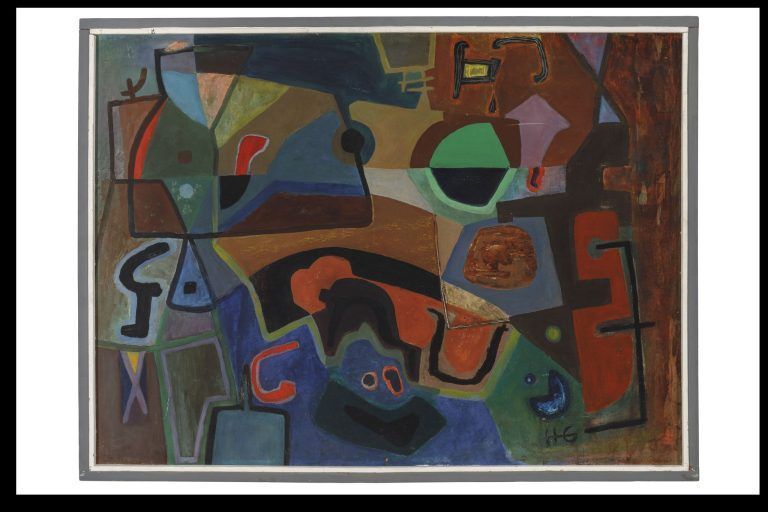

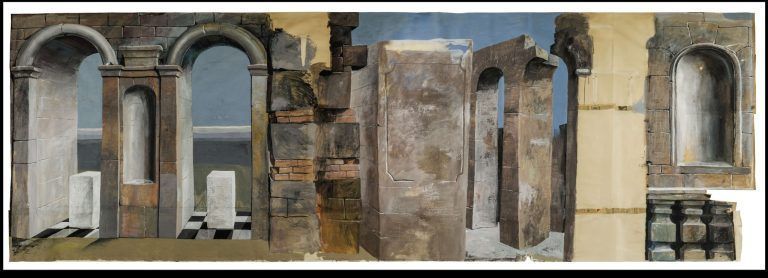

Subjektive Geometrie. Während die „Küche ETV – Elektra Technovision“ mittlerweile im Besitz des Deutschen Museums München befindet, zeigt das Vorarlberg Museum eine beachtliche Auswahl seiner Bilder. Von frühen Skizzen aus einem Kriegsgefangenenlager, über sichtlich durch den Kubismus inspirierte Malereien, zeigen sie seinen Weg zu einer „subjektiven Geometrie“.

Gleichermaßen aufklärend und verwirrend legen fragmentierte Perspektiven auf flacher Leinwand eine Tiefe frei.

Märchenschloss

Pfanner wurde bei einer Rudolf-Wacker-Ausstellung Anfang der 90er mit Gehrmann vertraut. Dabei kann sie sich noch gut an die Wohnung des Ehepaars erinnern. Gleichermaßen Design-Museum und Märchenschloss mit antiken Säulen stand sie im starken Kontrast zur Design-Philosophie des Künstlers. Wandbild und Tisch zeugen in der Ausstellung davon.