Von Söldnern, Leibeigenen und Seelenheil: Alltag im Lustenau der Neuzeit

Die Ausstellung „Unsichere Lebenszeiten“ beleuchtet das Leben in Lustenau zwischen dem späten 15. und frühen 19. Jahrhundert.

Durch den regelmäßig überlaufenden Rhein bedingt, finden sich in Lustenau nur wenige bauliche Spuren der Neuzeit. Umso erhellender ist daher die Ausstellung „Unsichere Lebenszeiten“ im Kunstraum Dock20. Sie gewährt Einblick in das leidvolle Leben der Ortsbewohner zwischen dem späten 15. und frühen 19. Jahrhundert. Dabei legt sie besonderes Augenmerk auf die heute fremd anmutende Glaubenswelt dieser ländlichen Bevölkerung. Denn in deren Dasein war der Tod allgegenwärtig, so auch die Bemühung, die Seele der Sterbenden vor dem Höllenfeuer zu retten.

Historische Handschriften

Ursprünglich für 2020 geplant, konnte die Schau aufgrund von Pandemie und Galerie-Umbau erst heuer eröffnet werden. Jetzt trägt sie die Früchte des Wunsches der verantwortlichen Mitarbeiter des Lustenauer Gemeindearchivs Wolfgang Scheffknecht, Vanessa Waibel und Oliver Heinzle, ergänzend zu zeitgeschichtlichen Themen auch einmal weiter zurückliegende Momente der Ortsgeschichte zu beleuchten. Dabei gelang ihnen in Kooperation mit Roland Adlassnigg und Daniela Fetz-Mages, die für Laien nur schwer lesbaren Handschriften des Archivs gekonnt in kurzen Texten aufzuschlüsseln.

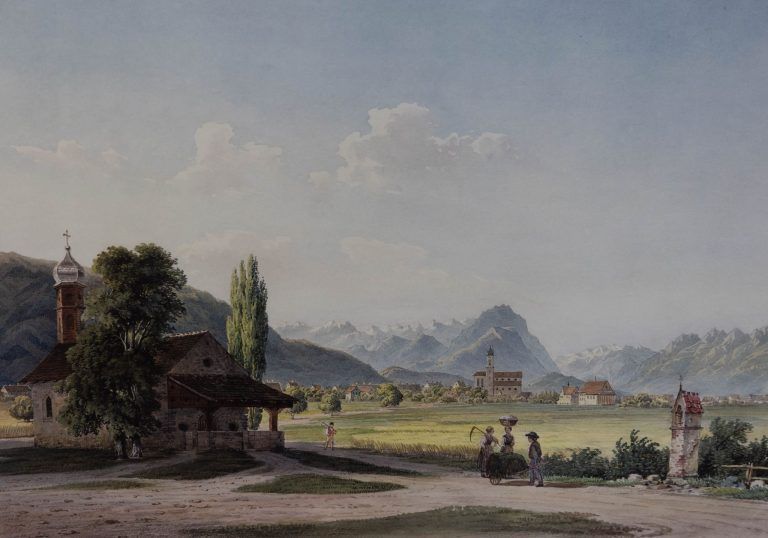

Zugänglich durch die ebenfalls neu gestaltete Gemeindebibliothek beginnt die Schau mit Objekten zur Lustenauer Kulturlandschaft. Zentral ist dabei die älteste erhaltene Karte der Ortschaft. Sie wurde 1686 vom Bregenzer Barockbaumeister Johann Georg angefertigt. Dabei offenbart sie halb abstrakt gehalten Einblick in die Eigentums- und Nutzstruktur der agrarischen Kommune. So markieren Zäune den Bereich, in dem Bauern privat wirtschaften durften. Jenseits der Etten genannten Trennlinien zeigt sie die Feldflur. Was auf deren großen Äckern angebaut wurde, bestimmten die Bauern kollektiv als Genossenschaft. Auf diese folgt die Reichsgemeinde, eine Form der Allmende. Hier hüteten Gemeindehirten Vieh, es wurde aber auch Heu produziert und Bäume gepflanzt.

Für die Ehe wurde sie Leibeigen

Von der Kulturlandschaft geht es weiter zu den Menschen. Je in freie Hofleute, Leibeigene und Beisäßen (Bewohner ohne volle Bürgerrechte) gegliedert, handelt dieser Abschnitt von Unfreiheit, Eigentum und Abhängigkeit von Leib- und Landesherrn. Tragisch sticht dabei die Geschichet von Ottilia Göserin hervor, die anscheinend freiwillig zur Leibeigenen des Ritters Marquard von Ems wurde, damit sie dessen Leibeigenen Christoph Verr ehelichen konnte.

Hellebarde und Landknechtskostüm erinnern dagegen an den weitverbreiteten Berufsstand des Söldners. Diese kehrten von den Kriegszügen teils wohlhabend in ihre Heimatgemeinde zurück, wobei viele durch die erlebte Gewalt brutalisiert und traumatisiert waren.

Religion und Aberglauben widmen sich die Abschnitte „Aus Sorge um das Seelenheil“ und „Gefährdungen des Alltags – magisches Weltbild“. Besonders ergreifend ist dabei die Geschichte des 20-jährigen Michael Hämmerle, der 1690 am Sterbebett keine Beichte ableisten wollte. Bemüht um die Seele des Mannes, bot ihm der Pfarrer an, er solle ihm „das Herz ausschütten“, worüber er nicht sprechen möchte, könne er schweigen. In Folge wurde ihm unter Vorbehalten Absolution und die letzte Ölung erteilt.

Zentral für „Konflikte und Kriminalität“ ist der Galgen. Er verdeutlichte die Lustenauer Hochgerichtsbarkeit, musste aber 1682 erneuert werden. Da diese Arbeit die Ehre des Einzelnen bedrohte, wurde er von allen Handwerkern Lustenaus gemeinsam saniert. So entstand eine „Komplizenschaft“, in der „keine dem anderen etwas Nachteiliges nachsagen konnte“, heißt es in der umfangreichen Begleitschrift zur Ausstellung.

Diese ist noch bis zum 14. April geöffnet.