Die Hinrichtung des Altacher Doppelmörders

Im September 1947 wurde der Altacher Doppelmörder Egon Ender wenige Tage vor seinem 22. Geburstag hingerichtet. Historiker Harald Walser hat ein Buch über den Fall geschrieben.

Im Herbst 1946 erschütterte ein Doppelmord die Gemeinde Altach: Am 29. September – es war ein Sonntag – wurde im in der Nacht abgebrannten Wohnhaus des Fabrikanten Leonhard Giesinger in der Goststraße die verbrannte Leiche seiner 27-jährigen schwangeren Frau Elisabeth entdeckt. Am Nachmittag des folgenden Tages fand man die zugedeckte Leiche des 30-jährigen Unternehmers am Gostgraben. Sie war mit Messerstichen übersät.

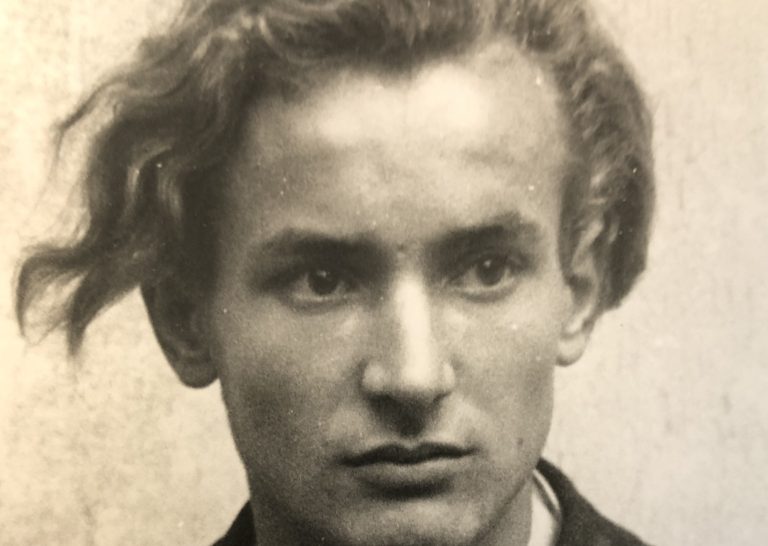

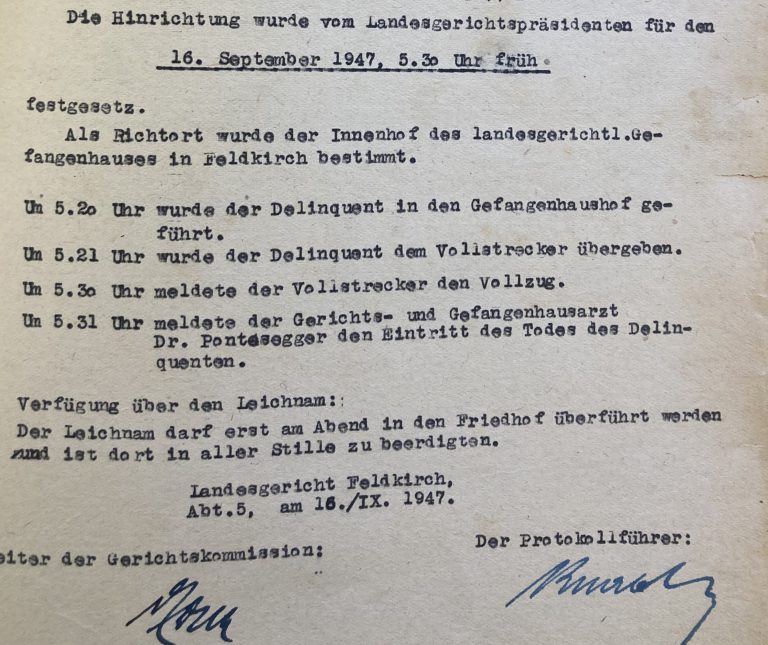

Der Mörder war schnell ausgemacht: Nur wenige Tage später, am 3. Oktober, wurde der 21-jährige Altacher Egon Ender verhaftet. Am 9. und 10. Juni 1947 fand am Landesgericht Feldkirch der Prozess gegen ihn statt, bei dem er zum Tod durch den Strang verurteilt wurde. Am 16. September wurde Egon Ender im Gefängnishof in Feldkirch hingerichtet. Seit 1864 war dies die einzige nach einem ordentlichen Verfahren ausgesprochene und vollstreckte Hinrichtung in Vorarlberg.

Akribische Spurensuche

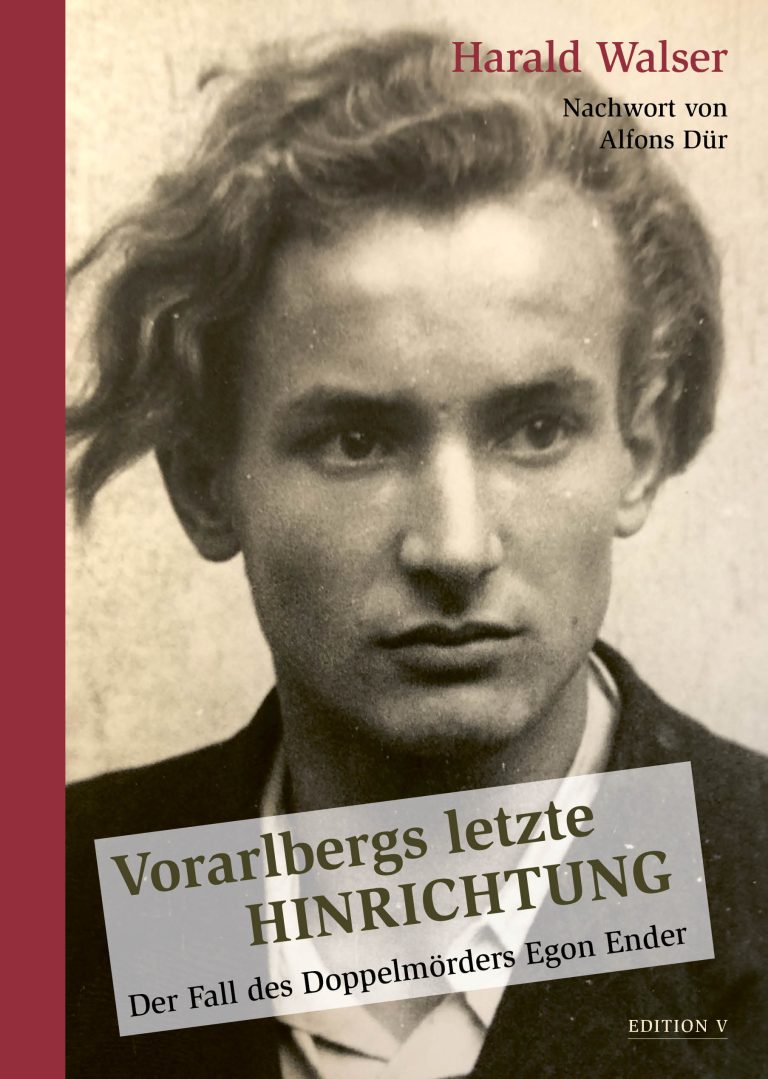

Der Altacher Historiker und Ex-Grünen-Politiker Harald Walser legt nun ein Buch über „das wohl furchtbarste Ereignis in der Geschichte der Gemeinde Altach“ vor. „Vorarlbergs letzte Hinrichtung. Der Fall des Doppelmörders Egon Ender“ ist der Titel des Werks, in dem der Autor den damaligen Ereignissen und der Person des Egon Ender akribisch nachspürt.

Buchpräsentation

Harald Walser: Vorarlbergs letzte

Hinrichtung. Der Fall des Doppelmörders Egon Ender. edition V, 176 Seiten, 32 Euro. Präsentation: Montag, 22. Jänner, 19 Uhr,

KOM Altach. Anmeldung:

nina.winkler@edition-v.at

Der Historiker beschränkt sich in seiner Darstellung naturgemäß nicht nur auf das Geschehen, sondern baut es in einen geschichtlichen Kontext ein. Die NS-Zeit war kaum vorbei und „in weiten Teilen eine Verrohung der Gesellschaft“ spürbar, stellt Walser dabei unter anderem fest. Ein Menschenleben zählte wenig. Das war vermutlich einer der Gründe dafür, dass die Kriminalitätsrate nach 1945 hoch war. Einen Mord relativiere das aber natürlich nicht, betont der Historiker.

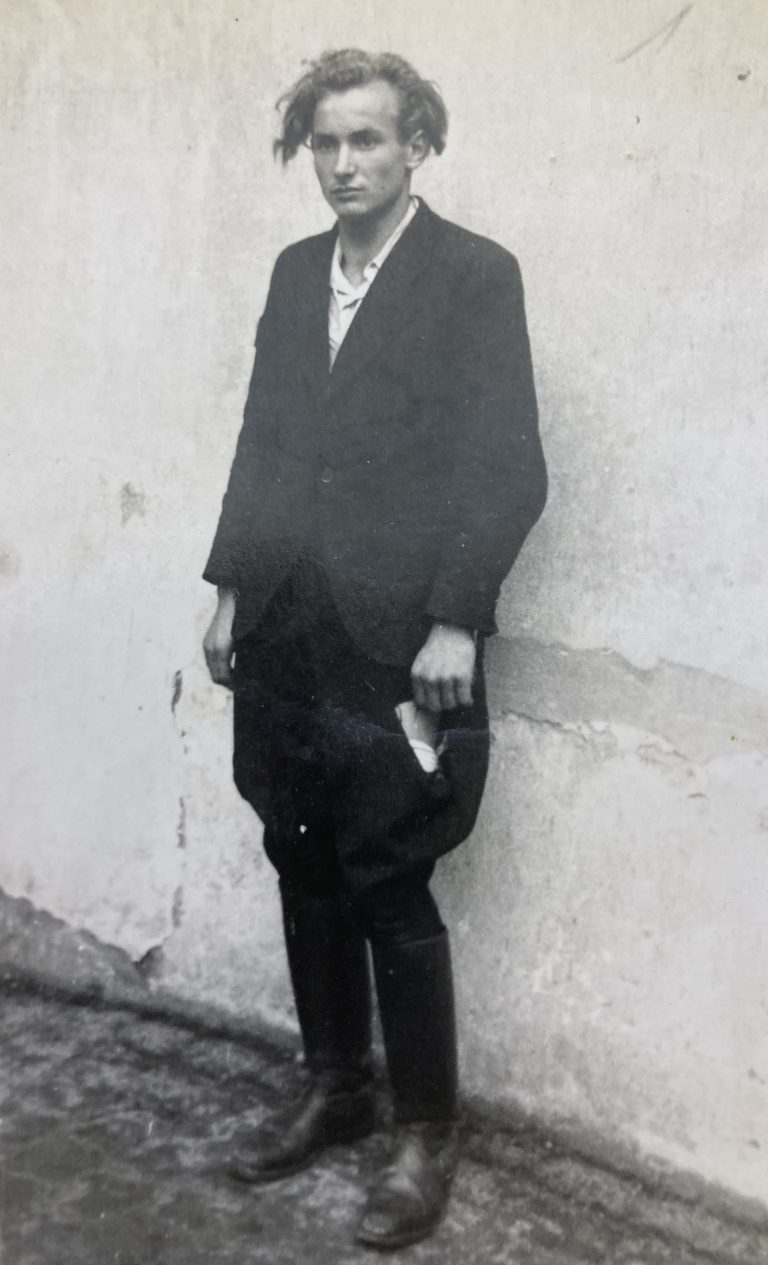

Im Fokus steht aber die Person von Egon Ender. Als eines von fünf Kindern in eine verarmte Familie hineingeboren, kam er mit drei seiner Geschwister im Alter von drei Jahren ins Armenhaus, weil die Eltern nach Frankreich auswanderten. Dort blieb er zwei bis drei Jahre, bis die Eltern wieder zurückkehrten und die Kinder zu sich nehmen mussten. Ende 1931 zog die Familie nach Göfis, die Kinder wurden zum Betteln auf die Straße geschickt.

1933 starb die Mutter, und Egon Ender kam gemeinsam mit seinem Bruder Max zu Pflegeeltern, dem Dachdeckermeister Johann Weber und seiner Frau, die sich gut um die Kinder kümmerten. Zu einem einschneidenden Erlebnis für Egon Ender kam es im Herbst 1938, als er als Pflegekind nach Münster ins wohlhabende Haus des deutschen Marineoffiziers und U-Kommandanten Otto Hersing kam. Anscheinend war auch eine Adoption angedacht. Die kam nicht zustande und Ender im Mai 1940 wieder nach Altach.

Über den Verhältnissen

Das luxuriöse Leben hatte den Jugendlichen allerdings geprägt, und das wollte er auch in Vorarlberg fortsetzen, sodass er häufig über seinen Verhältnissen lebte. Nach Ende der Schulpflicht arbeitete Egon Ender als Hilfsarbeiter, Knecht, Landarbeiter und ab Juni 1945 als Mechanikerlehrling bei der Autofirma Gottfried Beck in Hohenems. Sein Zuhause war wieder bei der Pflegefamilie Weber in Altach.

Um an Geld zu kommen, beging er mit seinem Bruder einen Einbruchsdiebstahl bei seinem späteren Opfer. Viel Geld kostete Egon Ender auch die Liaison mit der in Hohenems lebenden Leopoldine „Poldi“ Kautny. Sein Lebenswandel gefiel seinen Pflegeeltern immer weniger, sodass sie ihn letztlich vor die Tür setzten. Im August 1946 zog Ender dann ins Gasthaus Engel in Hohenems. Seine Geldnot wurde immer größer, seine kriminellen Aktivitäten immer mehr.

Den Plan, Leonhard Giesinger auszurauben und umzubringen, fasste Ender schon Tage zuvor. Mit einem Messer suchte er den Fabrikanten am 28. September 1946 dann auf, lockte ihn unter einem Vorwand vom Haus weg, erstach ihn und raubte ihn aus. Dann kehrte er zum Haus zurück, ermordete auch die Frau und stahl Gegenstände aus dem Gebäude, bevor er es anzündete. Es war nicht zuletzt ein Hinweis von Enders Chef Ferdinand Beck, der die Polizei in der Folge auf die Spur des Mörders brachte.

Egon Ender wurde festgenommen, wobei Zweifel an seiner Alleintäterschaft aufkamen. Gegenbeweise gab es aber nicht. Beim Prozess im Juni 1947 konnte es aufgrund der Gesetzeslage nur das Urteil Todesstrafe geben. Eine Begnadigung gab es nicht – obwohl sich die drei Richter und die drei Schöffen dafür ausgesprochen hatten.

Am 16. September kurz vor 5.30 Uhr wurde Egon Ender vom aus Wien angereisten Scharfrichter am „Würgegalgen“ hingerichtet. Sein Verteidiger soll Enders Grab bis zu dessen Auflassung gepflegt haben, wie Alfons Dür in seinem Nachwort schreibt. Darin geht der ehemalige Präsident des Landesgerichtes Feldkirch auf die damalige Gesetzeslage und einige der handelnden Personen ein.

Harald Walser liefert in seinem Buch eine detailreiche Biographie des Doppelmörders, die auch durch ihre Vielschichtigkeit und Differenziertheit überzeugt – ohne dass dadurch die Tat nicht das bleibt, was sie ist, nämlich ein grauenvolles Verbrechen. Die Tat werde dadurch „nicht fassbarer“, schreibt Dür. „Fassbarer aber wird der Mensch, der diese Tat begangen hat.“ Neben Ender werden auch sein Umfeld und die ihn umgebenden Personen durchleuchtet, sodass eine Art Sittenbild entsteht.

Sorgfältig und präzise schildert der Historiker die Ereignisse, erinnert auch an die Opfer und thematisiert neben dem gesellschaftlichen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontext nicht zuletzt die Todesstrafe. „Vorarlbergs letzte Hinrichtung. Der Fall des Doppelmörders Egon Ender“ ist ein äußerst aufschlussreiches und zugleich berührendes, beeindruckendes Werk, ein Buch, das von Anfang bis zum Schluss spannend bleibt – und einen am Ende mit einem zwiespältigen Gefühl zurücklässt.

„Es hat mich nicht mehr losgelassen“

Harald Walser über sein Interesse am Thema, die Recherche und Egon Ender.

Wann haben Sie als Altacher das erste Mal vom Doppelmord und der Hinrichtung gehört?

Harald Walser: Schon als Volksschüler bin ich täglich am Tatort vorbei. Die Erwachsenen haben viel gemunkelt, aber wenig Konkretes gesagt. Das hat die Phantasie von uns Kindern natürlich angeregt, zumal sich um diese Tat viele Mythen gerankt haben, etwa ob Ender wirklich ein Alleintäter war.

Sind die Tat bzw. Egon Ender heute noch ein Thema in Altach?

Walser: Durchaus. Den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen hat sich die Tat eingeprägt, die nachwachsenden Generationen haben davon erfahren, sodass die Geschichte immer weiter gesponnen wurde und man sie heute – sagen wir einmal – in vielerlei Versionen hören kann.

Warum haben Sie ein Buch darüber geschrieben?

Walser: Ich wollte selbst immer genau wissen, was da genau passiert ist. Im Zuge der Recherchen bin ich dann auf so viele spannende Aspekte gestoßen, dass mich das Thema nicht mehr losgelassen hat. Das betrifft die abwechslungsreiche Biographie des Täters ebenso wie die Umstände der Tat, den Prozess, das Urteil oder die grausame Form der Hinrichtung.

Wo haben Sie recherchiert?

Walser: Begonnen habe ich im Archiv der Polizeiinspektion in Altach, wo es einen umfangreichen Akt gibt. Dann war ich im Gemeindearchiv. Den dicksten Akt gab es im Landesarchiv. Im Staatsarchiv in Wien habe ich die Bestände aus dem Justizministerium, der Bundespräsidentschaftskanzlei und dem Obersten Gerichtshof gesichtet. Auch im Stadtarchiv in Münster oder in Hohenems, in Zeitungsberichten aus der damaligen Zeit oder von Zeitzeugen gab es aufschlussreiche Hinweise.

Wie würden Sie Egon Ender mit wenigen Worten beschreiben?

Walser: Ender wird von den meisten als freundlicher, geschickter und hilfsbereiter Mensch geschildert, bei dem der Wunsch, der besseren Gesellschaft anzugehören, immer zu spüren war. Als Kind lebte er teils in bitterster Armut, wurde zum Betteln auf die Straße geschickt, lebte dann aber auch wieder zwei Jahre im absoluten Luxus in Münster. Bei seiner Rückkehr nach Altach als Jugendlicher hat er dann weit über seine Verhältnisse gelebt, sich feine Anzüge schneidern lassen und so weiter. Er hatte viele Schulden und hat geglaubt, sich durch diesen Raubmord sanieren zu können.