Wie viel und warum schrumpft der Piz Buin?

Das Auftauen des Permafrosts sorgt dafür, dass unsere Berge bröckeln. In diesem ersten Teil klärt die NEUE, woran das liegt und was geologisch passiert. In einem zweiten Teil am kommenden Sonntag geht es dann um die Auswirkungen dessen auf den Alpinsport.

Permafrost

Lage am Piz Buin

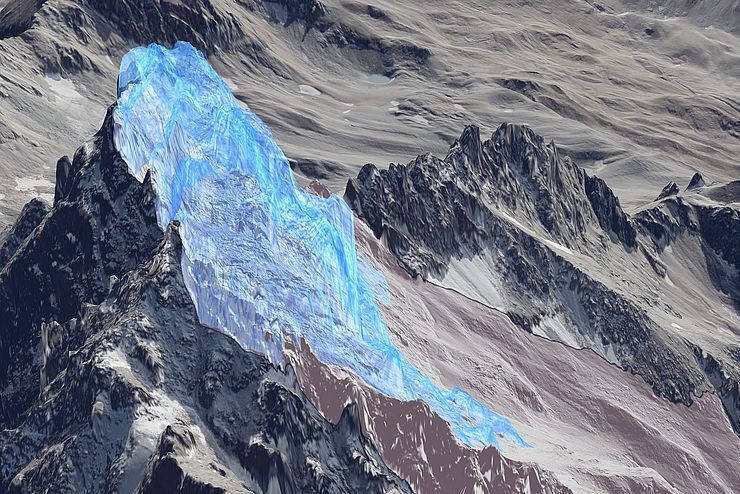

Der Permafrost weicht auch aus Vorarlbergs höchstem Berg, dem Piz Buin. Die „linke Variante“ über den Ochsentaler Gletscher ist im Sommer gesperrt. „Insbesondere im Bereich der ‚Buinlücke‘ kommt es täglich zu Steinschlägen. Theoretisch kann es jederzeit zu einem größeren Versagen kommen“, heißt es vom Alpenverein Vorarlberg. Im Winter wird über die „rechte Variante“ aufgestiegen, auf der es weniger Steinschlaggefahr gibt. Wer den höchsten Gipfel des Landes erklimmen will, sollte es also im Winter tun.

Piz Buin

Bröckelt der Berg?

Das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung beobachtet mittlerweile seit 2020 die Lage am Piz Buin. Bei einer Vermessung im August 2020 wurden zwei Szenarien dokumentiert, die möglich wären. Im wahrscheinlicheren Szenario stürzen rund 100.000 Kubikmeter Fels, im unwahrscheinlicheren Szenario gar eine Tonne Felsmasse vom Piz Buin hinab. Welche Gefahr wirklich von dem Berg ausgeht und wie weit er zusammenbrechen könnte, ist noch unklar. Fest steht aber, jedes Jahr kommt neue Felsmasse an der Schutthalde am Fuß des Piz Buin Pitschen zusammen. Der Berg arbeitet also.

Silvretta

Weitere Gipfel sind massiv betroffen

Nicht nur der Piz Buin ist aber massiv betroffen. Im Juni 2023 ist es zu einem riesigen Felssturz im Gemeindegebiet vom benachbarten Galtür in Tirol gekommen. Laut der Polizei betrug die Länge der Mure mehr als zwei Kilometer. Im Bereich der Nordwestflanke des südlichen Fluchthorns donnerten riesige Gesteinsmassen über das Hochmoor „Breites Wasser“ in Richtung Jamtalhütte. Der Gipfel ist nun statt 3399 Meter 100 Meter niedriger.

Schrumpfende Gebirge

Grundsätzlich natürlich

Grundsätzlich ist es normal, dass Berge schrumpfen, sagt Andreas Kellerer-Pirklbauer. Er ist Geologe an der Uni Graz. „Das Gebirge hat die natürliche Neigung, kleiner zu werden. Dies kann langsam und unbemerkt, aber auch plötzlich und massiv passieren.“ Allerdings sei auffällig, dass große Felsstürze sich häufen. Zusätzlich zum Auftauen des Permafrosts wird ein Fels instabiler, wenn Wasser in Klüfte dringen kann. „Sturzereignisse sind Teil der Natur im Gebirge. Das gilt auch für Höhenlagen ohne Permafrost“, erklärt der Geologe. Man müsse sich also daran gewöhnen, meint Kellerer-Pirklbauer auf Nachfrage.

Permafrost

Warum warme Sommer ein Problem sind

Permafrost bringt die Stabilität in unsere Berge. Grundsätzlich spricht man von Permafrost, wenn ein Boden im Untergrund mindestens über zwei Jahre gefroren bleibt. Je wärmer die Tage im Sommer, desto mehr Permafrost der oberen Schichten taut auf. Der Permafrostkörper darunter bleibt aber gefroren. Dieser Auftaubereich, die aktive Schicht eines Permafrostbodens, nimmt in den Alpen Mächtigkeiten von ein paar wenigen Metern (circa 0,5 bis 11 Meter) ein, erklärt Geosphere Austria. In den Bergen sind aber nicht nur warme Tage der Grund für das Auftauen des Permafrost. Auch die Sonneneinstrahlung und der Schutz durch eine mächtige Schneedecke haben Einfluss auf den Permafrost. Gemäß Modellberechnungen weisen rund 2,5 Prozent der Gesamtfläche Österreichs einen ganzjährig gefrorenen Untergrund mit einer saisonalen Auftauschicht auf. Diese Fläche wird nun aber immer weniger und destabilisiert dadurch unsere Alpen. Es kann zu Setzungen, Hangrutschungen, Kriechbewegungen oder Felsstürzen kommen. Weil Permafrost nicht sichtbar ist, ist sein Ausmaß schwer zu beobachten und zu dokumentieren. Daher wird viel Zeit und Geld in Messungen investiert.

Pandemie

Auftauen alter Viren

Erst in den vergangenen Wochen haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um den Mikrobiologen Jean-Michel Claverie von der Universität Aix-Marseille davor gewarnt, dass im Permafrost gefährliche Viren von vor Tausenden von Jahren stecken könnten, die für den Menschen potenziell gefährlich sind und eine neue Pandemie auslösen. Was ein wenig nach Science-Fiction klingt, ist durchaus denkbar, weil die Viren im Permafrost luftdicht verschlossen sind. Noch wisse man aber von keinem konkreten Virus, gibt er Entwarnung.

Kohlenstoffspeicher

Noch mehr Emissionen

Permafrost ist ein riesiger Kohlenstoffspeicher. Nun taut er nach und nach auf. Forschende gehen davon aus, dass Permafrostböden zwei Mal so viel Kohlenstoff speichern wie der gesamte Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre. Das Auftauen im Zuge der Erderwärmung gilt als bedeutendes Kippelement im Klimawandel, weil dann große Mengen zusätzlicher Treibhausgase freigesetzt werden können. Eine Lösung dessen gibt es noch nicht, ebenso wie genaue Kalkulationen der Emissionen.

Zukunft

Und jetzt?

Abwarten! Direkt beeinflussen können wir das Auftauen des Permafrostes nicht, meinen verschiedene Experten. Wohl aber den Klimawandel eingrenzen und aufhalten. Dafür gilt es, CO2 einzusparen. Geologen sind sich aber einig, es wird zu mehr Felsstürzen kommen. Die Auswirkungen auf die Menschen und den Tourismus sind noch nicht absehbar.